実践的チーム医療教育のナレッジ拠点

森ノ宮医療大学

シミュレーション

センター

T-MICTEAMWORK MEDICAL INNOVATIONCENTER

T-MICTEAMWORK

MEDICALINNOVATION

CENTER

森ノ宮医療大学

“チーム医療の森ノ宮”のすべてをここに。

医療と学生の未来のために。

近年の医学教育において、その重要性が高まっているシミュレーション教育。

医療系の学部・学科を有する大学ではまだまだ設置例の少ない

「シミュレーションセンター」を、本学では2025年春に設置しました。

自分ひとりの技術を磨くためだけではなく、

全学科の学生が一緒になってトレーニングを行い、

「チーム医療」を実践的に学ぶための施設と位置づけていることが最大の特長です。

学生のうちに「失敗を繰り返す」ことができ、

より「現場に近い環境下でチーム医療を学ぶ」ことができる施設、

それが本学のシミュレーションセンターです。

feature

シミュレーションセンターの特長

FEATURE1

全8学科の学生が活用し、

ともに技術を学べる

一般的には現役の医療者や大学院生、または医学部生が活用していることが多いシミュレーションセンターを、本学では学部生を主たる使用者として位置づけて設置します。全8学科のすべての在学生が活用できる施設であるため、各学科のカリキュラムやチーム医療カリキュラムでも積極的に使用していきます。

FEATURE2

臨場感がさらに増し、

「真のチーム医療」をリアルに

経験できる

臨床現場さながらの環境で、シミュレータや各医療機器を使用し、多職種の動きを観察しながら「症例(模擬患者)」にアプローチすることが可能になります。紙ベースの「症例」を使ってディスカッションを行うだけにとどまらない、よりリアルで、実践的で、体系的な「チーム医療」の学びを提供します。

point

ここに注目!

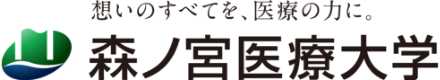

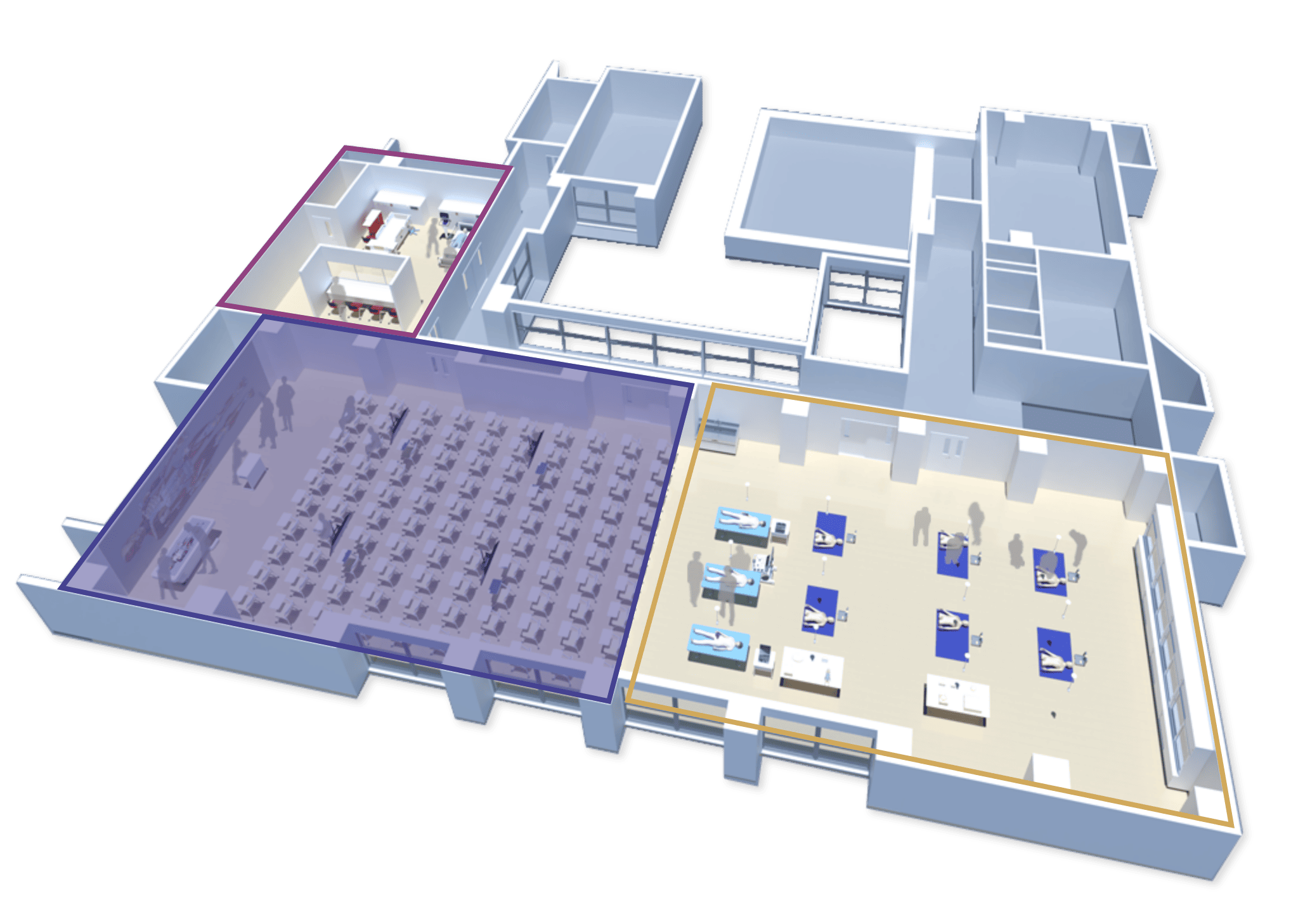

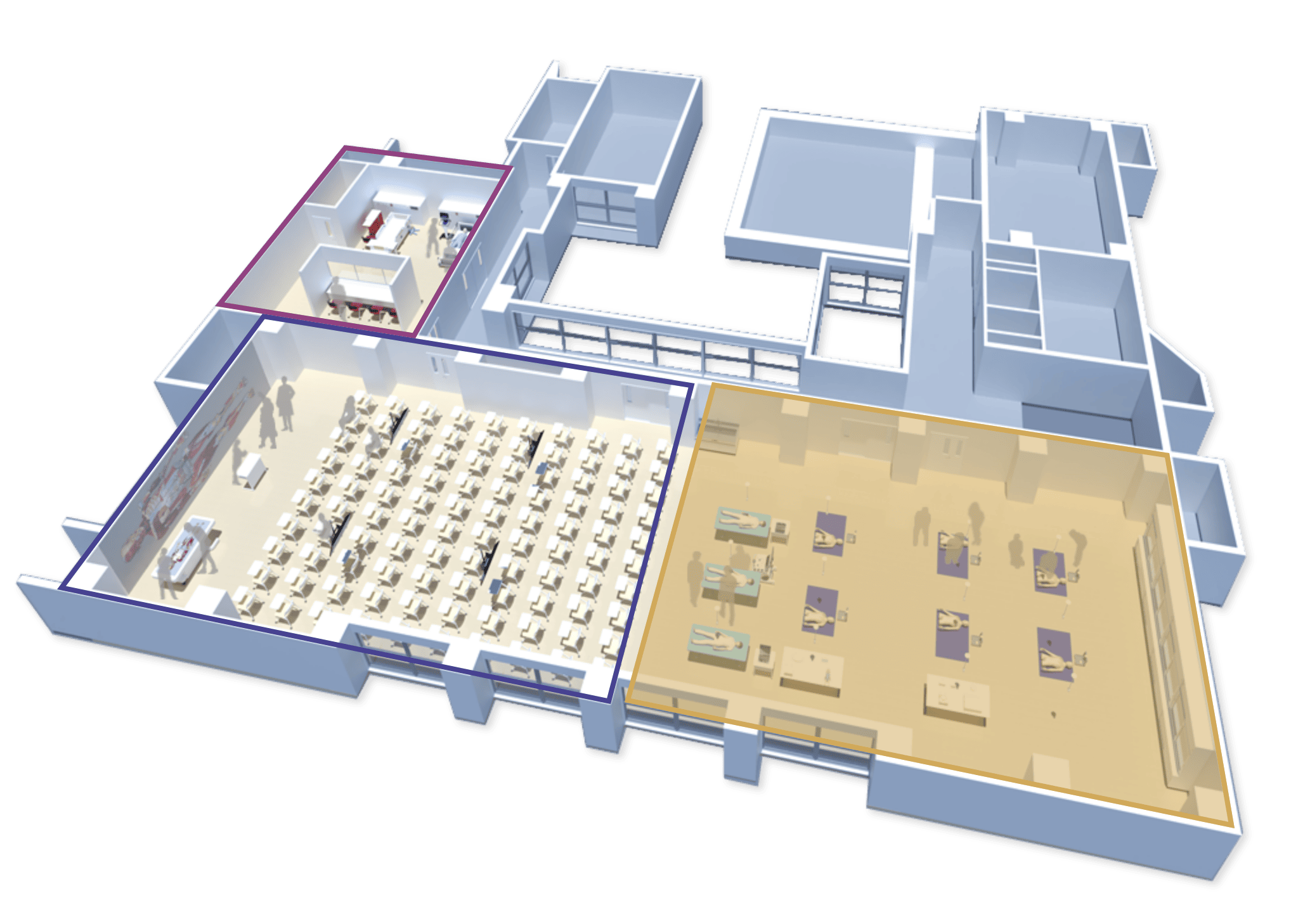

3つのエリアで実践と復習を反復し、臨床で通用するスキルを修得!

人の身体を専門知識として“学ぶ”エリアと、知識に基づく医療技術を“修得”するエリア、そして身につけた知識とスキルを“実践”するエリアの3エリアで構成されています。

トライすることで見えてくる課題(知識が足りない?技術が未熟?)を克服し、再度トライする。このトライ&エラーを繰り返しができる環境で、即戦力級の実力を、着実に鍛えられます。

simulation center

floor

guide

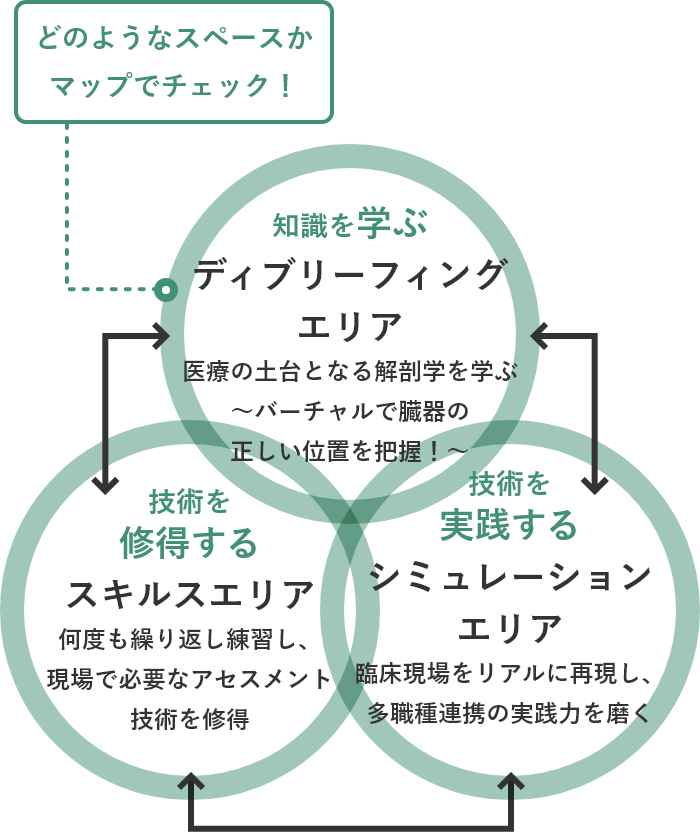

シミュレーションエリア

ディブリーフィング

シミュレーションエリア

ディブリーフィングエリア スキルスエリア アナトマージテーブル Sim Man 血圧測定トレーナあつ姫Ⅱ 超音波診断装置

シミュレーションエリア

シミュレーションエリア多職種連携を実践的に学ぶ病室・集中治療室をイメージしたこのエリアでは、医療現場さながらの臨場感の中、患者さんになぞらえたシミュレータを使って模擬演習を行います。

ディブリーフィングエリア

人体のさまざまな臓器をビジュアル3Dで理解できる「アナトマージテーブル」を配置。解剖の知識を、実物さながらのビジュアルで確認しながら学べます。

スキルスエリア

フィジカルアセスメントモデル(人体模型)で“視る・触る・聴く”を安全に実践できる技術の修得や、一次救命技術を修得するためのトレーニングも行います。

Sim Man

成人患者をリアルに再現した全身シミュレータで、簡単な操作でケア体験ができます。個別または総合的なチームトレーニングのほか、意思決定、チームコミュニケーション、患者さんのケアなどの重要スキルの訓練まで実現。

アナトマージテーブル

テーブル状のディスプレイに、実物大の解剖画像を映し出すことができる「バーチャル3D解剖台」。実際の解剖学修では観察が難しい場面でも、繰り返し確認することが可能で、本物の献体同様に解剖学を学べます。

血圧測定トレーナ あつ姫Ⅱ

血圧測定は、目・耳・手・頭をフル活用する難しいスキルが必要。基本を学ぶとともに、スキルを客観的に評価でき、また豊富な症例体験もできる画期的なトレーナです。納得がいくまで練習することができます。

超音波診断装置

超音波を発生させて身体から反射したエコーを受信し、画像に変換する装置。検査部位をイラストから選択すると、部位に合わせた条件で検査することができます。また、トレーニング用のファントム(人体模型)も導入しています。

スキルアップを実現する3エリア

充実のシミュレーター・実習機器

pick up

シミュレーションセンター活用科目

臨床さながらの空間で医療の学びが深化する

医療者に必要な倫理観やコミュニケーション、各職種の役割を学び、チーム医療の基礎を築く科目。全学科合同で講義を受け、異なる学科の学生と協力して課題に取り組みます。シミュレーションセンターではスキルエリアで高性能マネキンを用いた心臓マッサージ練習により一次救命技術を修得。ディブリーフィングエリアで解剖の知識を身につけ、他学科の学生同士で職種によって異なる視点を共有します。

学科混成の3年生で構成されたチームで模擬症例へのアプローチを検討する、チーム医療教育の中核となる科目。ケースカンファレンス(症例検討会)を通じて他者の意見を聴き、自らの考えを伝える力を養うとともに、各職種の役割に対する理解を深めます。2025年度からはシミュレーションセンターを活用し、1人の模擬患者に対する対応を各職種で実践し、より現場に近い形で多職種連携を体験します。

ニュース番組※で

本学のシミュレーションセンターが紹介されました!

※ケーブルTVベイコム