専門的な知識・技術を基に

“こころ”でつながり、

“こころ”で会話する言語聴覚士へ

一人ひとり異なる症状だけでなく、その人が抱えるこころの痛みに寄り添うことができるのが言語聴覚士です。

森ノ宮医療大学の言語聴覚学科では、専門的な知識・技術を基に、こころを通わせ二人三脚で歩む言語聴覚士をめざします。

5つのポイント

POINT1リハビリテーション3学科の連携

理学療法学科・作業療法学科と連携し、合同授業で3種職種の連携を学ぶほか、興味のある分野についてより深く学ぶことができるカリキュラムを整えています。

POINT2充実した実習先

大阪・兵庫の大学院病院・基幹病院を含め、多様な実習先を確保。豊富な経験をもつ教員のサポートのもと、安心して実習に取り組むことができます。

POINT3実践力を高めるカリキュラム

人体の構造などの基礎医学から、言語聴覚士に必要な多岐にわたる専門領域の学びへと、段階を経て学修していきます。また、臨床実習前には言語聴覚士、患者、観察者に分かれたロールプレイを学内で実施し、実践力を高めます。

POINT4経験豊富・バラエティ豊かな教員

大学・医療機関・地域医療とバラエティに富んだ経歴を持ち、臨床現場や教育機関での経験豊富な教員が就任し、授業を担当します。

POINT5少人数教育を実現する担任制

1学年2名の教員が担任を受け持ち、日常生活から学修面までサポート。少人数教育を実現し、きめ細やかなサポートを行います。

新しい分野を担う、

発想力とチャレンジ精神をもつ言語聴覚士へ。

できて当たり前、と思われがちな、「話す」「聴く」「食べる(安全に飲み込む)」ことにお困りの方々を支援する医療専門職、それが言語聴覚士です。対象は子どもからお年寄りまで幅広く、医療を中心に、保健・福祉、教育などの領域で活躍しています。高い需要に対して有資格者はまだまだ少なく、就職に強く、将来性がある国家資格です。本学の言語聴覚学科では、「臨床力の育成」をめざし、小児から高齢者、急性期から訪問まで、豊富な臨床経験をもつ教員陣が講義を担当します。言語聴覚士が向き合う患者さんの症状や背景は一人ひとり異なるため、訓練や支援方法はオーダーメイド。「今までできていたことが突然できなくなってしまったら…」と想像することが言語聴覚士への第一歩と言えるでしょう。専門性が高い言語聴覚の世界ですが、分野自体はまだ新しく、これからさらに発展していく領域です。新たな分野を開拓していくチャレンジ精神をもつみなさんの入学を待っています。

教授 中谷 謙(2024年4月学科長就任予定)

言語聴覚学科の

教育目標(育成する人材像)

チーム医療に貢献できる協調性とコミュニケーション力を有し、専門的な知識と技能および幅広い教養と豊かな感性を備え、科学的根拠に基づいて対象児・者が抱える問題の解決や支援のための言語聴覚療法を実践できる言語聴覚士の養成をめざします。

必要な専門知識と技能の修得はさることながら、それらを効果的かつ実践的に活用し、多職種連携の理解を深めたチーム医療に貢献できる人材を育成します。

主体的な学びや探求心・向上心により自己研鑽し、地域社会の人々の健康増進のために貢献できる言語聴覚士を育成します。

4年間の学び

基礎医学から専門領域まで、

「実践力重視」を軸に考え抜かれた

カリキュラム。

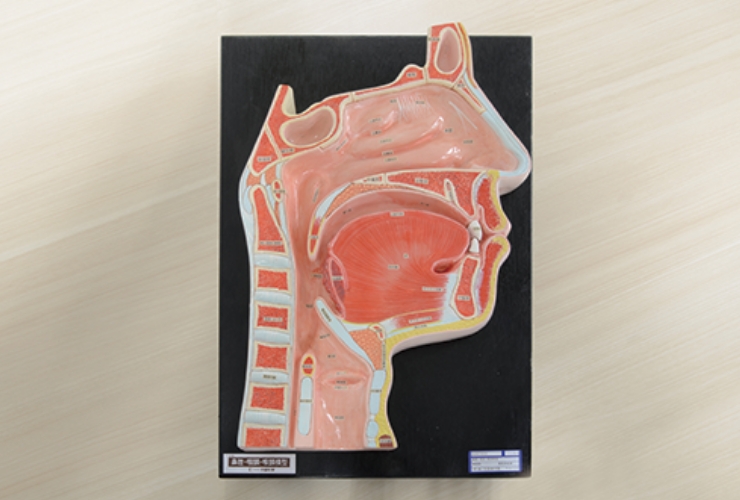

人体の構造などの基礎医学から段階を経て、失語・高次脳機能障害学、発声発語・嚥下障害学、聴覚障害学、言語発達障害学など、言語聴覚士に必要な、多岐にわたる専門知識を学修していきます。座学と演習のバランスがとれたカリキュラムで、グループ学修や意見交換の機会も設定し、自らの考えを適切に表現することにも取り組みます。これにより、臨床現場で活躍するための「実践力」を身につけます。

臨床力を鍛える実践的な取り組み

言語聴覚士・患者・観察者の3役に分かれ、それぞれをローテーションしながら実施する「臨床能力試験」を実習前に実施。多様な視点に立ち、お互いにフィードバックすることでさらに理解を深め、臨床現場で必要な「技能・知識・対話力」(=臨床力) を養います。

言語聴覚士の役割を理解する

対象者に質の高い言語聴覚療法を提供するために、言語聴覚士の役割について理解を深めます。言語聴覚士に必要な知識や技能に加え、幅広い教養や医療倫理などを、教養科目や学部共通科目を通して学びます。

言語聴覚療法の基礎を理解する

言語聴覚療法の対象領域は、言葉、聴こえ、飲み込みなど多岐にわたり、小児から超高齢者までの幅広い年齢層を対象とします。医学はもちろん、医療職や対人援助職に必要な知識を専門基礎科目や見学実習を中心に学びます。

責任を果たせる言語聴覚士をめざす

言語聴覚士としての役割を果たすために必要な知識や技能、およびさまざまな訓練や支援の方法について、専門科目や臨床実習を通して学びます。

未来に向けて成長し続ける言語聴覚士をめざす

学内外での多岐にわたる学びの集大成を行うとともに、未来に向けて、新しい知識を得るために学び続ける謙虚さと誠実さ、そして常に自己研鑽に励む実行力と創造力を身につけます。

国家試験への取り組み

1年次から国家試験の対策講座を行い、あわせて定期的な試験で一人ひとりの学力把握と弱点克服をサポートしていきます。また森ノ宮医療大学オリジナルの模試を実施し、習熟度の確認を行います。

カリキュラム紹介

人体の構造や機能を学び、4年間の基礎を固める

| 人間や社会を深く理解する科目(教養科目) | 基礎ゼミナール/物理学/生物学/化学/情報処理/心理学/生命倫理学/哲学/社会福祉学/日本国憲法/英語Ⅰ(初級)/英語Ⅱ(中級) |

|---|---|

| 全学科の学生が共通して学ぶ科目(学部共通科目) | MBS〈Morinomiya Basic Seminar〉/チーム医療見学実習/基礎体育/健康科学(スポーツ社会学を含む) |

| 人体構造や病気の成り立ちを学ぶ科目(専門基礎分野) | 言語学/音声学/音響学(聴覚心理学を含む)/医学総論/人体の構造Ⅰ/人体の構造Ⅱ/人体の機能Ⅰ/人体の機能Ⅱ/音声・言語・聴覚医学/言語発達学/発達心理学/リハビリテーション概論 |

| 言語聴覚療法を専門的に学ぶ科目(専門分野) | 言語聴覚障害学概論Ⅰ/言語聴覚障害学概論Ⅱ/発音発語・嚥下障害学Ⅰ/聴覚障害学Ⅰ/聴覚障害学演習Ⅰ |

| 実際の現場で実習を行う科目(臨地実習) |

青文字 必修科目

(上記は2024年度入学生のカリキュラムです(予定)。科目名等は変更になる場合があります)

PICK UP授業

言語聴覚障害学概論Ⅱ

言語聴覚療法の各領域の概要や、言語聴覚士の実際の業務内容について学びます。早期から専門科目の内容にふれることで、自らの将来像をイメージしながら、資格取得に向けた目標意識をもって積極的に学修に取り組む姿勢を身につけます。

発声発語・嚥下障害学Ⅲ

嚥下障害(食物を口から安全に飲み込めない)の要因や臨床像、言語聴覚士が主に担当する評価やリハビリテーションの方法について学びます。「安全に食べること」は健康維持や体力回復を目的とした栄養摂取はもちろんのこと、日々の楽しみや人間の尊厳にも関係します。近年、とても注目されている領域です。

臨床実習Ⅲ(総合実習)

臨床実習Ⅲでは、これまでに学内で学修した言語聴覚療法の知識と技能、そして2、3年次の臨床実習Ⅰ(見学実習)とⅡ(評価実習)の学びを基に、対象者の評価や訓練などに取り組みます。言語聴覚療法の臨床力や実践力を高めると同時に、医療人としての見識を深め、臨床現場でのコミュニケーション力を高めます。

臨床実習

主な実習先

~最先端医療を提供する基幹病院を中心に確保~

最先端医療を提供する基幹病院を含め幅広く確保

実習先として、大阪・兵庫の大学病院・基幹病院を含む40施設を確保。多様な実習施設で、さまざまな症例を経験することで自分に合った領域が見つかり、さらなるステップアップの可能性が広がります。

臨床実習前には、学内で「臨床実習基礎セミナー」「臨床実習基礎演習」を実施

2年次の「臨床実習Ⅰ」の前に、学内で実習について学ぶ「臨床実習基礎セミナー」を設けています。また、3年次の「臨床実習Ⅱ」の前にも「臨床実習基礎演習」を設置。医療人としての接遇、個人情報の守秘、倫理観、緊急時対応について学ぶほか、対象者・児やスタッフとの効果的なコミュニケーション技術、対象者やその家族への配慮について理解を深めたうえで実習に臨める体制を整えています。

医療法人錦秀会 (阪和病院・阪和記念病院)

[病床数]913床

※2病院あわせて

大阪急性期・総合医療センター

[病床数]865床

北野病院

[病床数]685床

南大阪病院

[病床数]400床

主な実習病院

| 国立・公的病院・大学病院 | 病床数 |

|---|---|

| 大阪急性期・総合医療センター | 865床 |

| 関西労災病院 | 642床 |

| 堺市立総合医療センター | 487床 |

| 大阪大学医学部附属病院 | 1086床 |

| 民間病院 | 病床数 |

|---|---|

| 北野病院 | 685床 |

| 阪和記念病院 | 481床 |

| 南大阪病院 | 400床 |

| 東大阪病院 | 265床 |

| 大阪発達総合療育センター | 120床 |

※病床数:病院の規模を表す最も一般的な指標。

その他

介護老人保健施設/訪問看護ステーション など

実習スケジュール

言語聴覚学科では学内での座学や演習のほか、2年次から始まる学外実習では、実際の臨床場面で言語聴覚士として必要な技術の修得はもちろん、患者さんとの関わりを学ぶことができます。

臨床実習Ⅰ(見学実習)

通年:2週間

実際の患者さんと接し、必要な情報の収集と観察を行い、問題点を把握します。臨床現場における言語聴覚士や関連する多職種の役割および業務内容についての理解を深めます。

臨床実習Ⅱ(評価実習)

通年:5週間

患者さんに適切な評価方法(面接やスクリーニングなど)を選択し、リハビリテーションプログラムを立案します。結果の分析や評価記録の作成なども行います。

臨床実習Ⅲ(総合実習)

前期:8週間

3年次までの実習内容を生かし、担当する患者さんの評価を行い、その結果に基づいたプログラムを立案・実施するまでを行います。また、経過の記録と考察、再評価により、改善案を検討します。

臨床力を鍛える実践的な取り組み

言語聴覚士・患者・確認者の3役に分かれ、それぞれをローテーションしながら実施する臨床能力試験を実習前に実施。多様な視点に立ち、お互いにフィードバックすることでさらに理解を深め、臨床現場で必要な「技能・知識・対話力」(=臨床力) を養います。

教員紹介

経験豊富・バラエティ豊かな教員が集結!

言語聴覚療法の各領域、小児から高齢者、急性期から訪問まで、豊富な実務経験をもつ教員陣が就任予定。教員の半数以上が、臨床経験に加えて言語聴覚士養成大学での教員歴があり、講義や演習、国家試験対策に関しても豊富な経験と実績があります。

担任制の導入、少人数教育の実現により学生生活を総合的にサポート

少人数の学生を集中的に指導する担任制(1学年2名の教員が担当)を採用。少人数制を導入し、修学指導や大学生活の悩み・質問への対応を行い、一人ひとりに目が届く距離で学生生活をサポートします。