3学科連携の学びでさらなる高みへ

総合リハビリテーション学部では、言語聴覚学科、理学療法学科、作業療法学科の3学科が連携した学びを展開することでリハビリテーション3職種を相互に理解し、チームとして患者さんと向き合う力を養います。

―臨床を想定した3職種の連携を経験する―

総合リハビリテーションIPW演習

理学療法学科・作業療法学科・言語聴覚学科の3学科合同で実施する科目「総合リハビリテーションIPW演習」では、3学科混成でグループを作り、模擬症例(仮想患者)に対してケースカンファレンス(症例検討会)を行います。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が協働・連携したチームリハビリテーションについて学び、それぞれの役割や専門性も理解します。

「総合リハビリテーションIPW演習」は、全学部で実施する「IPW論」と比べ、よりリハビリテーションに特化した内容を扱うため、それぞれのリハビリテーション職がどのように協働していくことができるかを深く学ぶことができます。

全学部・学科合同のIPW論

3年次後期に実施されるIPW論では、リハビリテーション以外の学科も含め3学部・8学科合同で症例検討からプレゼンテーションまで行います。また、本学と連携している相愛大学(人間発達学部 発達栄養学科)の学生も管理栄養士の立場から参画しています。総合リハビリテーションIPW演習と異なりIPW論では、病院内での多職種連携や内科や脳外科等を含めた複雑な症例を扱うため、その中でそれぞれのリハビリテーション職がどのように関わっていくことができるか、より高度な知識・対応力が問われます。

―リハビリテーションを領域をさらに深く学ぶ―

Morinomiya Advanced Rehabilitation Program

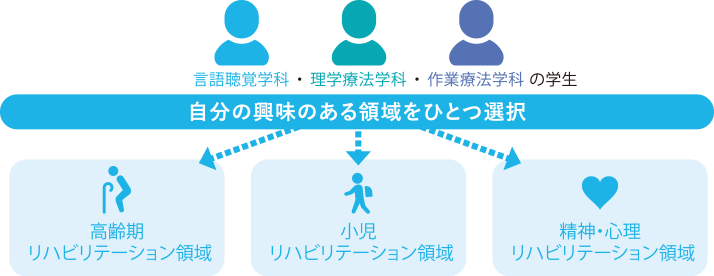

各学科で学ぶカリキュラムとは別に、3学科合同で「高齢期」「小児」「精神・心理」の3分野について専門的に学修するプログラムです。2年次後期に自分が興味のある分野を1つ選択し、他のリハビリテーション職を志す学生と共に知識を深め専門職としてキャリア形成をめざしていきます。

各学科の通常カリキュラム

各学科のカリキュラムに加え、専門性、実践力を強化する、

本学独自の3学科合同プログラム

高齢期高齢期

リハビリテーション領域

高齢者の特性を学び、加齢により失うものだけでなく得ていくものにも目を向け、高齢者の多様性を学びます。また、対象者個人だけでなくその周りの社会や地域の問題についても学修し、高齢者のコミュニティ作りや社会参加の促し、情報発信といった街づくりにおける問題提起と解決策も考えていきます。

カリキュラム例

- ・高齢期リハビリテーション概論

- ・高齢期リハビリテーション特論

小児

リハビリテーション領域

子どもをとりまくさまざまな環境(周産期・子どもの発達・ライフステージ・生育環境)を理解し、小児リハビリテーションにおける多職種連携の重要性を学び、改善に向けた支援プラン作成ができる力を身につけることを目的とします。

カリキュラム例

- ・小児リハビリテーション概論

- ・小児リハビリテーション特論

精神・心理

リハビリテーション領域

精神疾患を有する患者さんへのリハビリテーション、またその家族へのメンタルサポートを行う職種間の連携について学修し、地域での取り組みや社会問題の理解と解決策、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムを構築するためのリハビリテーション職種の役割について検討します。

カリキュラム例

- ・精神・心理リハビリテーション概論

- ・精神・心理リハビリテーション特論

そもそも「リハビリテーション」とはラテン語が語源で「Re(再び)」「Habilis(適した)」「ation(状態)」が合わさった言葉で、「再びその人らしい状態にする」という意味を持っています。

3つのリハビリテーション職はそれぞれ異なる領域を担当し、互いに連携し一つのチームとなって「その人らしさ」を取り戻す手助けを行っていくため、相互理解が欠かせません。

「動き」の専門家

改善する専門家

より日常的な内容を支援します

取り戻す専門家