医療の進歩に伴い、リハビリテーション職のニーズが拡大

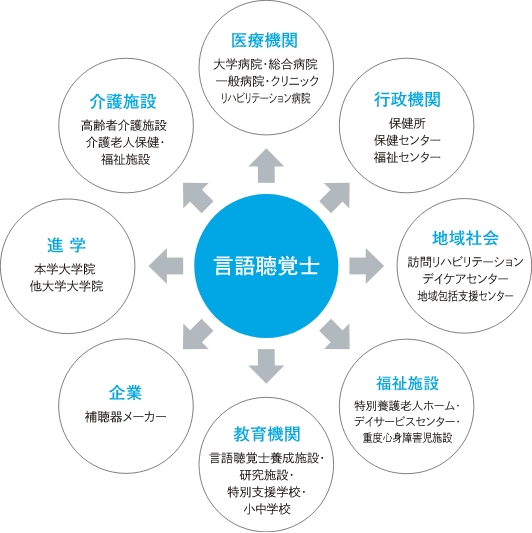

医療技術の進歩に伴い、これまでは助からなかった命が救われる一方、障がいとともに生きる人が増える現代社会において、今後ますます言語聴覚士をはじめリハビリテーション職のニーズは高まると予想されます。また高齢者の暮らしを地域全体で支え合う「地域包括ケア」体制において言語聴覚士はその一端を担っており、さまざまな場での活躍が期待されています。

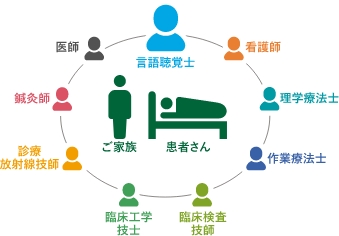

人工知能(AI)にはできない「人のつながり」

リハビリテーションの仕事は、単に症状に対する改善策を提供するだけでは成り立たず、豊かな人間性とコミュニケーション力を発揮して患者さんの気持ちに寄り添った対応が求められます。コミュニケーションには、言葉だけではなく、思考、聴こえ、声の調子、表情、身振りなどさまざまな要素が含まれます。複雑な障がい像を理解し、観察力や洞察力もフル活用しながら臨機応変に対応する言語聴覚士の業務は、AIには代替できない仕事だと考えられています。