※作業療法の対象は医療機関における「患者」だけでなく学校の子どもや地域の高齢者など多岐にわたりますが、高校生・受験生、一般の方にも理解しやすいよう一部「患者」の表現を用いています。

作業療法学科について

作業療法学科 入学定員

40名

取得可能な資格・免許

- 作業療法士 国家試験受験資格

- 福祉住環境コーディネーター検定3級・2級

- メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅲ種・Ⅱ種

- 認知症サポーター

- 車いすインストラクター準初級

WFOT(世界作業療法士連盟)認定校

本学科はカリキュラムや臨床実習の時間、教員数などが国際教育水準に達していると認定されています。

作業療法士とは

身体や心に障がいがある人の「したいこと」「する必要があること」などの実現や回復を目的にリハビリテーションを行うスペシャリスト。乳児からお年寄りまで、あらゆる世代が対象となり、日常生活における作業(食事・更衣・排泄・移動・入浴・遊び・学習・余暇活動など)を通して、身体と心のリハビリテーションを行います。また、理学療法士が対象とすることが少ない統合失調症や認知症、摂食障がいなどの精神障がいの方、発達障がいのお子さんも対象となります。作業療法を実施していく中でこれらの方々との信頼関係を築き、生活障害の回復の喜びを分かち合える職業です。

現場のいま

作業療法士の多くは、病院やリハビリテーションセンター、精神科病院などの医療機関で働いています。また、超高齢社会の到来とともに介護保険領域や介護予防の領域で活躍する作業療法士も増えています。作業療法は、身体のみならず精神面や心理面、あるいは発達に障がいのある子どもを対象にするために、近年では、就労支援施設や小学校や中学校などの教育現場からのニーズも高まっています。

【1分でわかる医療職】

『作業療法士』の仕事5つのポイント

作業療法学科の学びの特徴

“その人らしい生き方”を支える作業療法士へ

再び自分らしく日常生活を過ごせるようにリハビリテーションを行う専門家が、作業療法士。

一人ひとりの「したいこと」を理解する深い教養と、その実現を支える確かな技術・観察力・思考力を実践重視の学びで養います。

01障がい当事者を直接授業に招いて行う「体験型授業」を導入

本学科では臨床(現場)経験豊富な教員のネットワークを生かし、さまざまな症状の方をゲストスピーカーとして大学へお招きして、講義にご協力いただく「体験型授業」を導入。学生にとって、現場にふれることのできる貴重な時間を設けています。また、授業の一環として福祉施設や患者会※に学生を帯同させる取り組みも行っています。

※患者会:同じ病気や障がい・症状など、何らかの共通する患者体験を持つ人たちの集まり

過去のゲストスピーカー

CASE 1 呼吸困難で「人工呼吸器」をつけられた方

実際に「人工呼吸器」をつけた方に来ていただき、そのご苦労や求められるケアについてお話しいただきました。教科書や資料ではわからない「リアルな経験談」が学びにつながります。

CASE 2 精神障がいの方

ご本人に直接本学までお越しいただくことが難しいケースでは、WEBカメラとインターネットを駆使して、ケアが行われている現場と学生をつなぎます。臨場感あふれる、困りごとや生活の工夫などを伺うことができます。

CASE 3 身体の一部に麻痺がある方

実際に麻痺がある方でなければ分からないような、日常生活での不便や不自由な点を直接聴くことで、作業療法士として自分たちが支援できることを考えます。また、模擬的に麻痺を体験できる装具を付け、“自分の経験”としても学んでいきます。

026つの専門領域に経験豊富な教員陣が在籍

作業療法の対象となるさまざまな領域に、臨床経験、教員経験豊富な教員陣が集結。医療機関とのつながりも深いため、体験型授業やゲスト講師を招いた授業が実現可能です。

作業科学領域

●塚越 千尋(教授)

高次脳機能障害が専門。中枢神経系の基礎研究、神経心理学に基づく臨床研究を行う。

精神障害領域

●橋本 弘子(教授)

中枢性疾患(パーキンソン病、認知症等)、発達障害、精神障害などへのニューロリハビリテーションの第一人者

小児・発達障害領域

●勝原 勇希(助教)

脳性麻痺等の肢体不自由児に対する作業療法が専門

身体障害領域

●兼田 敏克(准教授)

ADL(日常生活動作)能力評価尺度の開発などを専門とする

●中西 一(講師)

中枢神経系の作業療法、特にパーキンソン病の研究を専門とする

●中井 俊輔(助教)

脳血管疾患後の高次脳機能障害の研究を専門とする。臨床経験は10年以上。

老年期障害領域

●松下 太(教授)

専門作業療法士<認知症>を有し、若年性認知症を含む認知症全般の研究をおこなう。教員歴20年以上

地域作業療法領域

●由利 禄巳(教授)

地域作業療法学を専門とし、介護予防ケアマネジメントなどの研究を手掛ける

03作業療法学科 × 言語聴覚学科 × 理学療法学科 連携カリキュラム

04現役作業療法士もゲスト講師として登場 臨床力を鍛えるOSCE(オスキー)(客観的臨床能力試験)を導入

- OSCE(オスキー)とは?

-

Objective Structured Clinical Examinationとは、「客観的臨床能力試験」のことであり、主に医学部などの学生が臨床実習前に合格することが必須となっている学内試験です。

本学科では臨床実習前に実習生としてふさわしい「技能・知識・対話力」(=臨床力)がそなわっていることを確認しています。

【OSCEの流れ】

■ 1年次

臨床の基本となる対象者とのコミュニケーションスキル向上を目的に、教員を患者役としたロールプレイングを中心としたOSCEを実施します。

■ 2・3・4年次

障がいのある方、例えば脳卒中で身体に麻痺がある方にご協力いただき、実際の「評価※」を中心としたOSCEを実施します。

※評価とは検査や測定の結果をもとに、「問題点を把握し、目標を設定し、治療プログラムを立案する」ことを指しています

- 問診・観察

- 面接(作業ニーズ把握)

- 評価

- プログラム実施

▼

▼

▼

05あらゆる活動がリハビリに。

本学科が取り組むユニークな活動

陶芸

本学のすぐ近くにある、本格的な陶芸ができる施設「舞洲クラフト館」で、学生が陶芸を学びます。陶芸は、手や指を複雑に動かす動作がリハビリテーション(作業療法)としても活用されており、自ら体験してみることで、その効果について理解を深めます。

ダンス(ニューロダンス)

「踊る」リハビリテーションとして、本学科の橋本教授による「ニューロダンス」を授業としても取り入れています。また、ゼミの研究では、学生が考案したダンスのリハビリ効果を検証するなどしています。

ドライブ(運転支援)

仕事や生活で自動車運転が必要な方に支援を行うのも作業療法士の役割の一つ。昨今、高齢者や障がい者の方々の自動車運転に関わる機会が増えており、本学ではドライビングシミュレータを活用して、授業やゼミの研究を行います。

「チーム医療の森ノ宮」 だから身につく!

“多職種理解”と“コミュニケーション力”

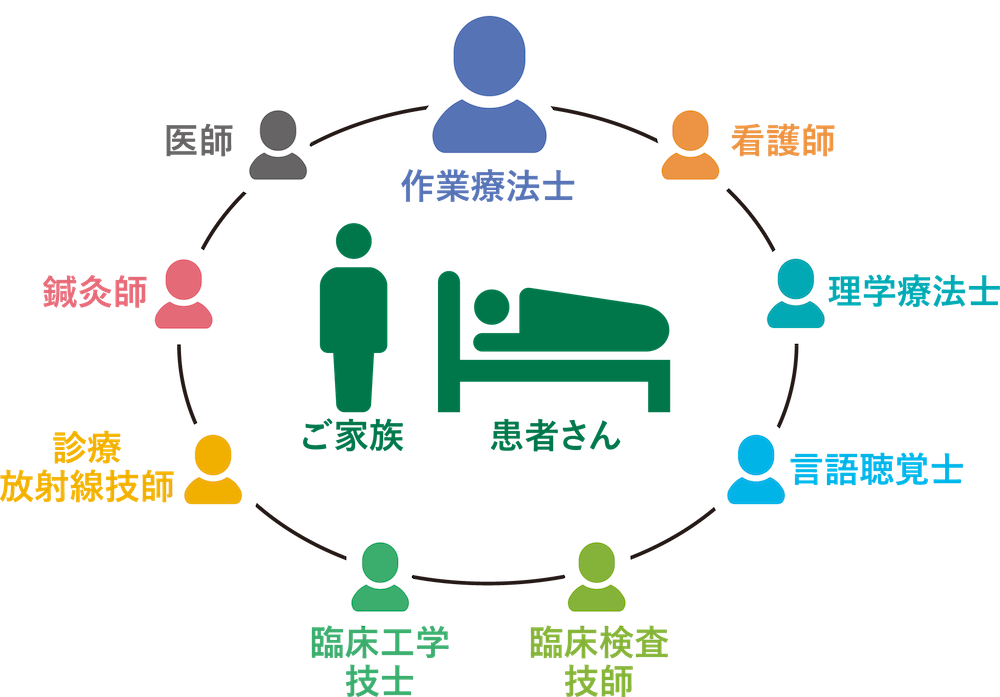

チーム医療における、作業療法士の役割とは

急性期、回復期、維持期と、あらゆる状況の患者さんの支援にあたるため、関わるチームもさまざまです。医師や看護師、またリハビリテーションに関わる理学療法士や言語聴覚士などの職種とは特に深く連携します。活躍の場は病院や介護施設だけに留まらないため、社会福祉士や介護ヘルパーとチームを組むこともあります。

さらに詳しく知りたい方はコチラをクリック

教員 MESSAGE

「人への興味」×「遊び心と柔軟な発想」で、

生きる喜びをともに感じる作業療法士へ。

少子高齢化が進む日本では、既存の医療・介護サービスだけでなく、地域で暮らす障がい児・者や高齢者を支える体制が整えられつつあります。そしてその変化に伴い、作業療法士の役割も拡大しています。医療中心の作業療法だけでなく、その人らしい生活をサポートすることや介護予防、重度の障がい者支援や終末期におけるQOL(生活の質)の向上、といった場面において活躍する機会が増えています。作業療法士にはリハビリテーションの専門家としての技術面はもとより、患者さん一人ひとりの個性に合わせて、その人の生きる喜びを取り戻すオーダーメイドのケアを実践できる「総合力」が求められるようになりました。まずは人に興味を持ち、その仕草や表情から心を洞察する力を養うことからはじめてほしいと考えています。また、本学では実際の現場を感じられるよう、さまざまな症状のある当事者をお招きしてお話を伺うなど、体験的に身につける授業を取り入れています。病気や障がいだけでなく「人」を学び、遊び心や柔軟な発想で、楽しい作業療法を提供できる医療人になってほしいと思います。

松下 太 学科長・教授