チーム医療とは?

患者さんのニーズの多様化や技術の進歩による医療の高度化、

日本社会の超高齢化が進む現代社会において、

医療の現場では“チーム医療”の重要性がますます高まっています。

患者さんのニーズの多様化や技術の進歩による医療の高度化、

日本社会の超高齢化が進む現代社会において、

医療の現場では“チーム医療”の重要性がますます高まっています。

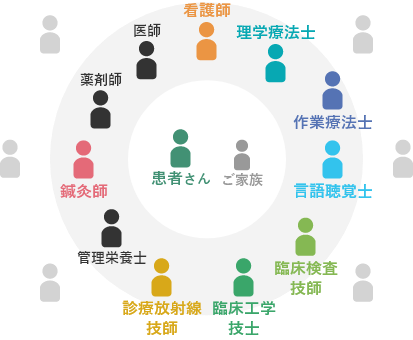

“チーム医療”とは、一人の患者さんに対してさまざまなスキルを持つ医療スタッフが連携し、協働しながら取り組むことです。それぞれの医療スタッフが相互に各分野の専門技能を理解すること、すなわち多職種の理解が大切です。また、多職種とコミュニケーションを取りながら、意思決定をしていく力も求められます。

TEAM

APPROACH

人の身体は単なるパーツの集合体ではありません。気持ちが落ち込むと身体の機能が低下したり、心が生き生きしていると健康的に過ごしたりすることができます。このように、身体と心は繋がっているため「病んでいる部分」だけではなく、心理面や社会的側面も含めた「その人全体」をケアしなければなりません。患者さん個々に合った医療を提供するためには、医療専門職間のチームワークが必要となるのです。

患者さんの多様な医療ニーズに対応するため、病院だけではなく在宅での医療も重要になっています。特に、超高齢社会(65歳以上の高齢者が人口の21%以上を占める社会)では、病院内だけではなく介護・高齢者福祉と医療の連携、情報の共有化も求められます。

医療技術は日々進歩を続けているため、高度な専門性が求められています。一方で、患者さんを取り巻く環境も変化し、医療職の業務は増加かつ複雑化が進んでいます。医療スタッフが連携し専門性を発揮することで、患者さんのニーズに対応した的確な治療を行えます。

MISSION

各職種の写真をクリックすることで、チーム医療における役割が表示されます。

看護師

入院患者さんにとって看護師は、24時間一番身近にいる存在となります。そのため患者さんの様子を把握し、情報を発信、共有する役割を担います。チーム医療の要とも言える看護師は、さまざまなチームに関わるため、多職種を理解していることが大切です。

理学療法士

患者さんが身体を動かすうえで想定されるリスクを医師や看護師、臨床検査技師へ共有するなど「動作」に関わることは、理学療法士が担当します。また同じくリハビリテーション職である作業療法士・言語聴覚士とは日常的に連携・情報共有を行います。

作業療法士

急性期、回復期、維持期と、あらゆる状況の患者さんの支援にあたるため、関わるチームもさまざまです。医者や看護師、またリハビリテーションに関わる理学療法士や言語聴覚士などの職種とは特に深く連携します。活躍の場は病院や介護施設だけに留まらないため、社会福祉士や介護ヘルパーとチームを組むこともあります。

言語聴覚士

「話す・聴く・食べる」をサポートする言語聴覚士。摂食・嚥下チームなどの一員として、医師や看護師などの多職種と関わります。特に理学療法士・作業療法士とは同じリハビリテーション職として協働する場面が多くなっています。

臨床検査技師

検査データはあらゆる治療の根拠となるため、臨床検査技師は全診療科に関わります。手術前後のカンファレンスや、院内感染制御チーム、栄養サポートチーム、糖尿病ケアチームなど、目的別のチームに参画します。

臨床工学技士

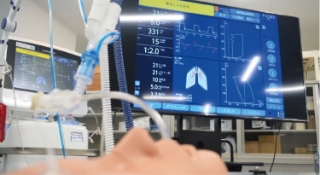

あらゆる医療機器の操作や管理を担うため、さまざまな診療科と協働します。極めて専門的な例としては、心臓の手術の際に医師とともに手術室へ入り、人工心肺装置の操作を担当することがあります。また、集中治療室の危機管理を担い、看護師と連携しながら命をつなぐケアに尽力するなど、活躍の場は多様です。

診療放射線技師

診療放射線技師が提供する放射線画像や1次読影レポートが、病気の診断や治療方針を決定するための重要な情報となるため、チーム医療において大きな役割を担います。他の医療職を理解していることや医療者間でのコミュニケーション力が求められます。

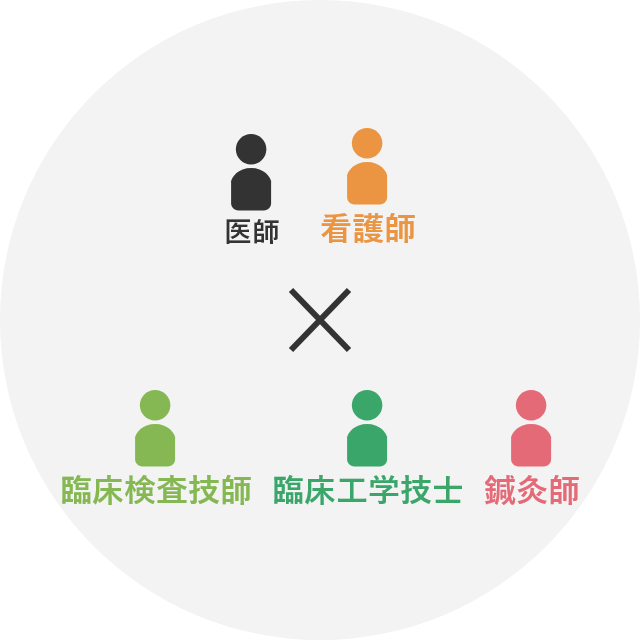

鍼灸師

西洋医学ではカバーしきれない領域に対し、統合医療や補完代替医療を用いて力を発揮します。「地域包括ケアシステム」の中で患者さんを支えるだけでなく、緩和ケアや不妊治療などにおいて、医療機関でチームの一員として活躍します。

急性期とは発症直後の症状が急激に現れている時期のことで、手術や投薬など積極的な治療が行われます。

患者プロフィール

62歳

男性

実践

激しい呼吸困難は生命の危機状態にあるケースが多いため、早急な原因検索・治療が必要です。臨床検査技師が血液検査・超音波検査・心電図、診療放射線技師がX線撮影・CT検査・MRIなどの画像検査を実施。その結果に基づき、医師が疾患の診断や治療・手術の方針を総合的に判断します。心臓弁膜症では血液の逆流を防ぐ弁に障害が起きているため、弁を入れ替える手術を行います。手術は心臓を止めた状態で行う外科的治療や心臓を止めることなくカテーテルを用いた治療が選択されます。外科的治療では臨床工学技士が人工心肺装置を操作・管理します。また、カテーテル治療では医師、看護師、臨床検査技師、診療放射線技師、臨床工学技士が専門性を活かしながら協力し、手術にあたります。さらに看護師は術前の患者さんへの説明や手術の補助、術後の経過観察のためのバイタルチェック※を行います。

※バイタルチェックとは:バイタルサインと呼ばれる心拍数・呼吸・血圧・体温の4項目を計測すること。

維持期とは急性期治療が終わり、退院に向けてADL(日常生活動作)向上を図る時期のことです。

患者プロフィール

69歳

女性

実践

維持期の患者さんでは、病気発症前の日常生活への復帰をめざし、ADL(日常生活動作)向上のためのケアが必要です。各医療職がカンファレンス※を行い、総合実施計画書を作成。患者さんの精神面や身体面をケアする看護師と情報共有を図りながら、起き上がりや歩行などをめざしたリハビリテーションは理学療法士が、生活するうえで必要な細かい動作訓練は作業療法士が担当します。変化があれば医師にフィードバックして新方針を考えます。

※カンファレンスとは:医療の専門職が各分野の枠を越え、1人の患者さんへの支援方法を話し合うこと。

在宅とは病院を退院して自宅療養をしている状態のこと。住み慣れた場所で患者さんの求める療養生活を送れるよう、医療者が患者さんの自宅を定期的に訪問し支援します。

患者プロフィール

84歳

女性

実践

在宅で療養する患者さんの「したいこと」を実現するために、QOL(生活の質)向上をめざしたケアが必要です。看護師や臨床検査技師が定期的に訪問し、医師とともに全身機能を見守ります。さらに、患者さんが豊かな時間を過ごせるように、作業療法士が要望に応じた動作の訓練や、居心地の良い家具の配置を行います。また、鍼灸師が痛みの緩和など心身のケアを行います。

CASE STUDY

Copyright(C) Morinomiya University of Medical Sciences. All right reserved.