リハビリテーション分野

障がいに応じて生活全体の機能回復をサポートするエキスパート

言語聴覚士

話す、聴く、安全に食べることに障がいのある人を対象に、

機能の獲得や回復、維持を図る。

仕事紹介

言語聴覚士のお仕事

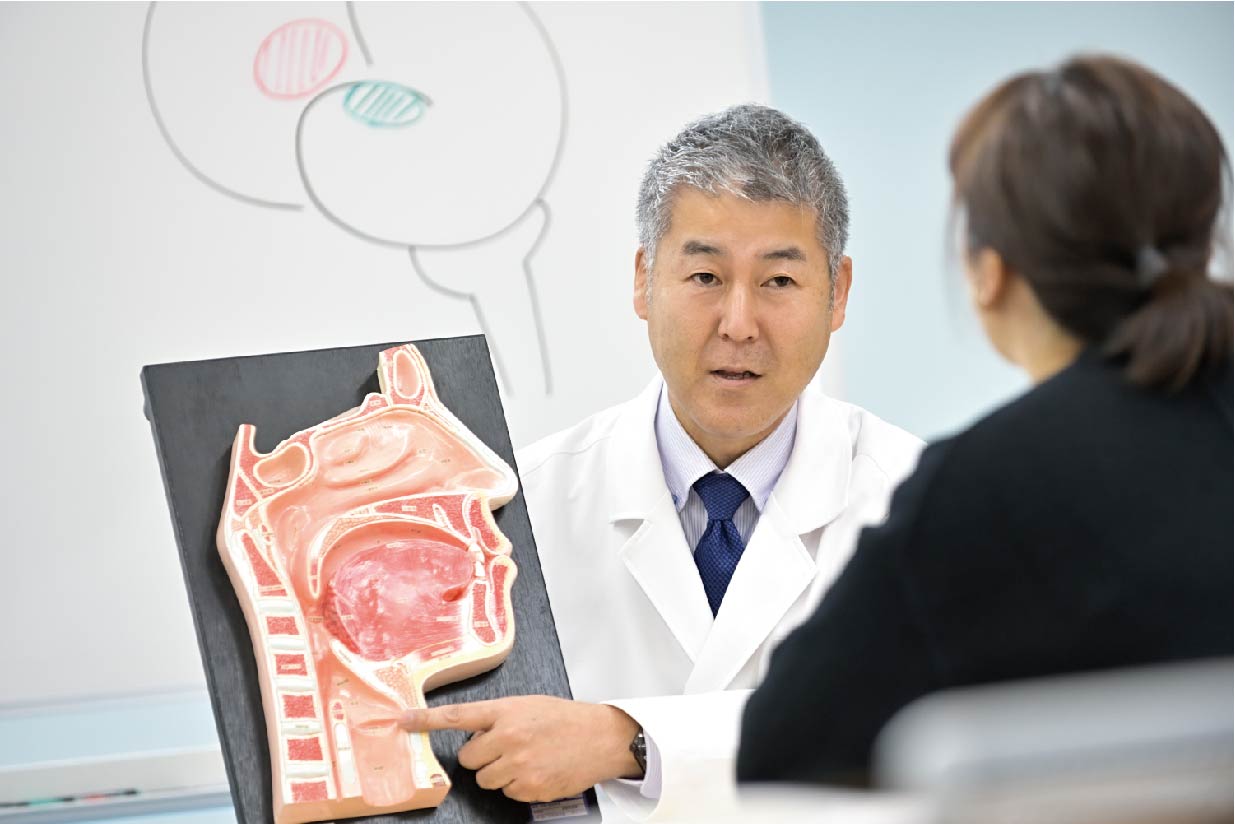

言語聴覚士は「話す」「聴く」「(安全に)飲み込む」機能の獲得や回復、向上を支援する医療専門職です。これらの事柄は「できて当たり前」と思われがちですが、だからこそ失ったときの喪失感は大きく、生活で困ることも多くあります。ことばによるコミュニケーションには言語、聴覚、発声・発音、認知などの各機能が関係していますが、病気や事故、発達上の問題などでそれらの機能が損なわれることがあります。小児から高齢者まで、幅広い年齢層の人に対し、機能の改善や維持、代わりとなる手段獲得などの訓練を行います。さらに、聴覚を取り戻すため、手術によって身体に埋め込まれた人工内耳の調整を行うことも。また、何らかの原因で食べ物をうまく飲み込むことができない場合、それが原因で食べることが嫌になったり、誤嚥性肺炎となり命を落とす方もいます。これらを改善するため医師や歯科医師の指示のもと、歯茎や舌でつぶせるよう加工された食品などを用いて嚥下訓練を行い、再び自分の口で食べることができるようになることをめざします。

仕事内容(一部)

話すこと、聴くことのサポート

構音障害(発声発音器官の障害)や吃音に対して検査を行い、状態に応じて訓練をする。聴くことについては、とくに難聴の人に対しても検査や訓練をするが、補聴器などの用具の選定も行う。

食べることのサポート

食べ物をうまく飲み込めない摂食・嚥下障害についての訓練、指導を行う。舌やのどの器官が上手に働かないため、ゼリーなどを用いて訓練を施す。

高次機能障害をサポート

脳卒中や交通事故などによる脳の損傷で起こる失語症や記憶障害、認知症による認知機能の低下した患者に対し、会話や気持ちを伝える訓練を行う。

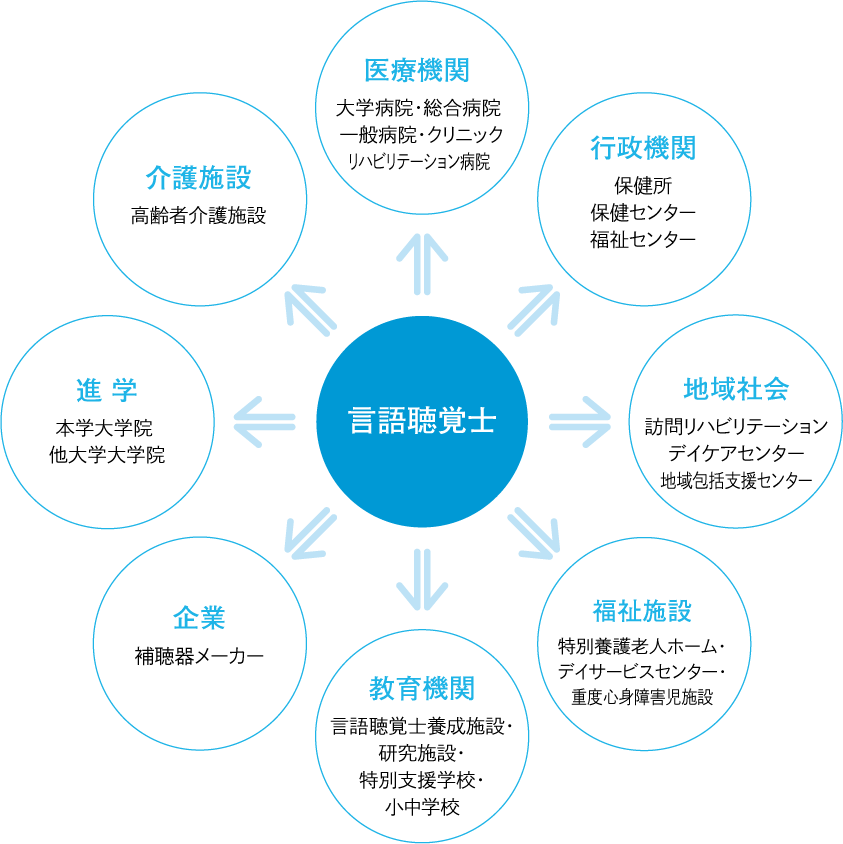

活躍の場

様々な病気や障害に対応するため、医療から福祉まで幅広く活躍できます。

言語聴覚士によるリハビリテーション医療は、医師や歯科医師をはじめ、看護師・理学療法士・作業療法士などの医療専門職、ケースワーカー・介護福祉士・介護支援専門員などの保健・福祉専門職、教育、心理専門職などと連携し、チームの一員として行われます。活躍の場は、総合病院や一般病院のリハビリテーション科、耳鼻咽喉科、口腔外科などの医療機関、福祉施設、保健所、教育機関など、さらには研究施設、言語聴覚士教育施設などがあります。

【1分でわかる医療職】『言語聴覚士』の仕事5つのポイント

活躍する言語聴覚士さんに

インタビュー

「話す」「食べる」、できて当たり前の能力をサポートする仕事です。

中谷 謙 教授

森ノ宮医療大学

総合リハビリテーション学部

言語聴覚学科

ワシントン州立大学大学院で修士号(言語聴覚科学)、金沢大学大学院医学系研究科で博士号(保健学)を取得。急性期病院の脳神経内科にて言語聴覚士として勤務した後、4年制大学で言語聴覚士養成に従事。日本高次脳機能障害学会評議員、認知神経科学会評議員ほか。

言語聴覚士の魅力

「人と話すことが好き」「食べることが好き」という方は多いと思いますが、病気などの要因により、それらの能力を失ったり、制限されたりすることがあります。「コミュニケーション」や「食べる(安全に飲み込む)」ことは、日常生活において、できて当たり前、と思われがちな能力ですが、普段はそれほど意識しない「当たり前」のことほど、失った時の喪失感は大きく、生活に大きな影響を与えるものです。「話したくない」「食べたくない」と「話したいけど話せない」「食べたいけど(安全に)食べられない」は、まったく異なります。言語聴覚士は、後者の状況下で困っている人への支援を行います。

対象は小児から高齢者と幅広い年代にわたります。患者さんや対象者の笑顔、「ありがとう」のひとことが仕事の励みになります。専門性の高い職業であり、臨床現場で対象者や周囲の専門家から頼りにしていただけることも、やりがいのひとつです。

言語聴覚士に求められる資質

専門的な知識と手技の修得のために自己研鑽に努める姿勢、知らないことや新しいことへの探求心、人への興味関心と共感力、幅広い年代とのコミュニケーション力、相手や状況に合わせた柔軟な対応力、一般的な教養、加えて、さまざまな専門職種と「チーム」として協働するための協調性などがおおいに活用できる職業です。ただ、「いまの私には〇〇の力や資質がないから…」と躊躇する必要はありません。これらの能力のなかには、大学や専門学校、社会で学びや経験を重ねることで身についたり、強みとしてさらに伸長できたりするものもあります。また、自らの可能性を広げたいと思う気持ちや、さらなる飛躍に向けて積極的に取り組む姿勢があるならば、それらも重要な資質です。

臨床現場で心がけていること

臨床現場では、対象者を中心として考えること、視野を広く持つこと、できるだけ様々な可能性を考えること、理論的根拠に基づいて対応することを念頭に取り組んでいます。私は、主に脳や神経の病気を担当する脳神経内科で言語聴覚士として勤務してきましたが、対象者の症状やその要因を検討する際、まずはその症状が生じ得る要因や可能性をできるだけ多く列挙し、次にその対象者に該当しないものを除外していく、という考え方のトレーニングを受けました(刑事ドラマで、アリバイの有無などで除外しながら、最終的に犯人を特定していくプロセスにも似ています)。

要因はひとつとは限らず、複数の要因が、異なる重みで、その症状を形成していることも多々あります。さらには、その結論に至った理由を理論的に他者に説明する能力も求められます。それらを可能とするためには、幅広い専門知識に加え、新しい知見の吸収、継続的なトレーニングが不可欠となります。

臨床現場では、国家資格取得後も継続的に自己研鑽に励む必要があります。今後も、周囲のさまざまな専門家とともに切磋琢磨しながら、少しでも対象者のお役に立てるよう取り組んでいきたいと思います。

言語聴覚士をめざす高校生のみなさんへ

言語聴覚士の有資格者数はまだ少なく、言語聴覚療法は新しいリハビリテーション領域です。社会的な認知度は徐々に高まりつつあり、今後さらに必要とされる医療専門職種であることは、医療や福祉領域でのきわめて高い求人倍率に表れています。チャレンジ精神と未知なるものへの興味関心を持ち、人と社会へ貢献することを目標に、ともに学んでいきましょう。

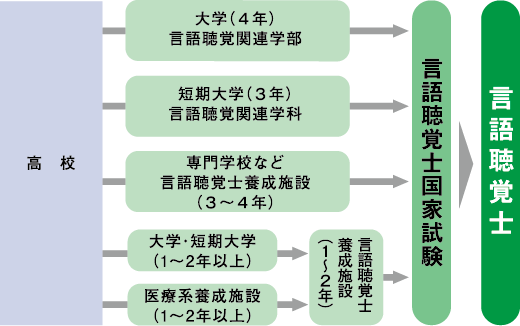

資格情報

資格取得のルート

言語聴覚士の

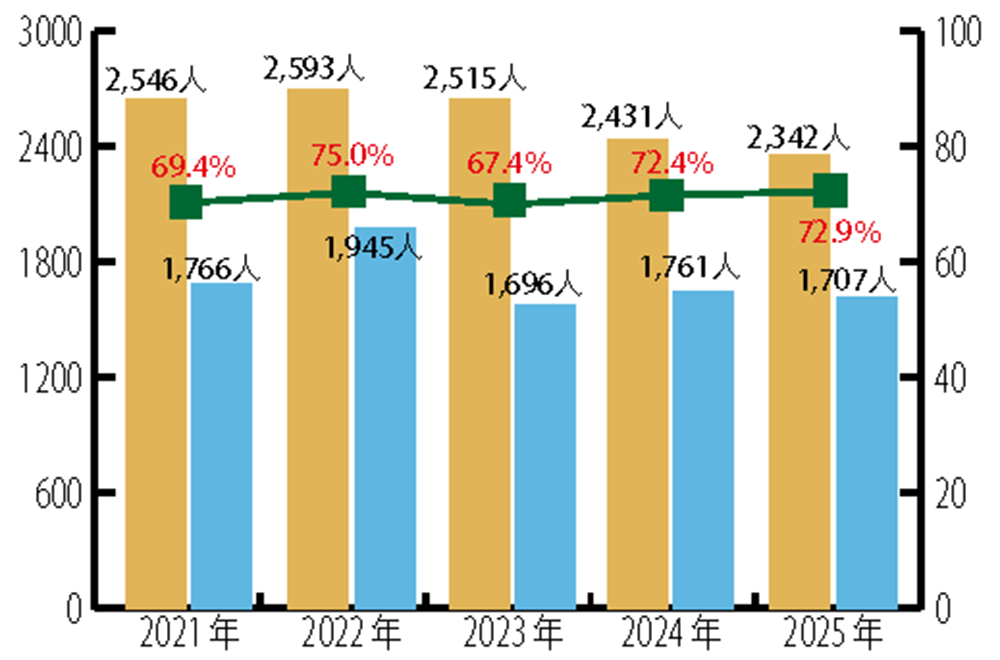

国家試験合格状況

(全国平均)

※出所:厚生労働省

国家試験概要

受験資格 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第33条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)その他その者に準ずるものとして言語聴覚士法施行規則(平成10年厚生省令第74号。以下「規則」という。)第13条に定める者であって、法第33条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した言語聴覚士養成所において、3年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの(令和7年3月14日(金曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)など

時期/試験地

2月中旬

北海道、東京都、愛知県、大阪府、広島県及び福岡県

試験方法/試験科目

筆記試験(マークシート形式)

基礎医学、臨床医学、臨床歯科医学、音声・言語・聴覚医学、心理学、音声・言語学、社会福祉・教育、言語聴覚障害学総論、失語・高次脳機能障害学、言語発達障害学、発声発語・嚥えん下障害学及び聴覚障害学

合格基準 120点/200点

合格発表 3月下旬

※掲載内容は一部となります。そのほか詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。

受験者数

受験者数 合格者数

合格者数 合格率

合格率