医療技術分野

最先端の医療機器を使いこなし、人々の健康を支える専門技術者

臨床工学技士

高度な医用工学機器の操作・管理をおこなう

医学と工学のプロフェッショナル

臨床工学技士とは

高度化する医療機器を操作する専門家

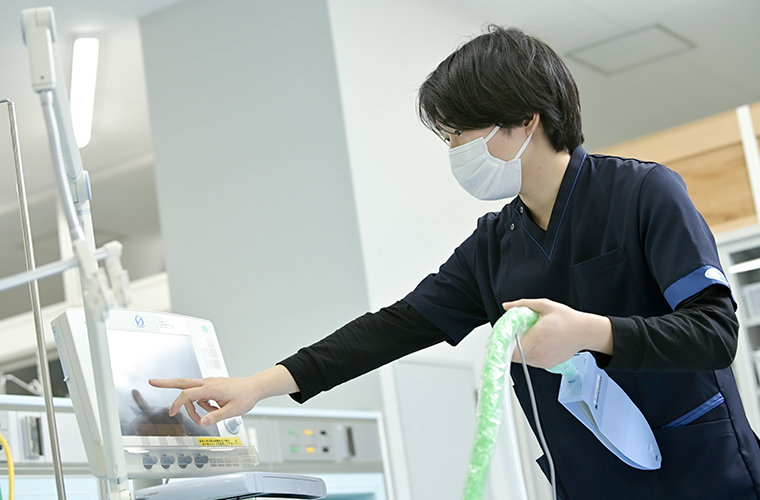

医学の進歩につれて医療機器も高度化し、医学的、工学的な知識を持って機器を操作できる専門家が必要となって生まれたのが臨床工学技士。血液浄化装置、人工心肺装置、人工呼吸器といった生命維持管理装置を安全かつ的確に操作・管理するスペシャリストです。

手術をはじめ、第一線で医療を支える

一時的に心臓を停止して行う手術の際、心臓と肺の機能を代行する人工心肺装置を操作する、あるいは集中治療室で人工呼吸器を操作するといった、医療の最前線で命をつなぐ重要な仕事です。大きな責任と緊張感を伴いますが、それが大きなやりがいとなります。

チーム医療に欠かせない存在

チーム医療では、患者さんを中心に多くの医療スタッフが連携して治療を行います。臨床工学技士は、チームで最も医療機器に長けた職種として、現代医療に欠かせない存在です。また、他の医療スタッフとともに患者さんと直接関わって治療にあたることも多くあります。

仕事紹介

臨床工学技士の

お仕事

医学の進歩につれて医療機器も高度化・複雑化し、医学的・工学的な知識を持って機器を保守・点検・操作する専門家が必要となってきました。この役割を担うのが臨床工学技士です。機器の管理だけでなく、手術室などで手術支援ロボットのセッティングをしたり、人工呼吸器・人工心肺装置といった生命維持管理装置を操作して治療をサポートすることもあれば、長期的・定期的なケアが必要となる人工透析の現場では患者さんと直接かかわるなど、業務の幅が広いのが特徴です。医療機器の発展は目覚ましく、常に新たな機械が導入されますが、それらを安全かつ的確に扱うことができるよう、常に知識のアップデートが求められます。チーム医療では、患者さんを中心に多くの医療スタッフが連携して治療を行いますが、臨床工学技士は最も医療機器に長けた職種として、欠かせない存在となっています。

仕事内容(一部)

呼吸治療業務

肺の機能が低下し呼吸が十分にできなくなった患者には呼吸を代行する人工呼吸器が装着される。その際、臨床工学技士は安全に装置が使用されているか、また、装置に異常がないかなどを確認するほか、メンテナンス・管理を行う。

人工心肺業務

心臓手術の際、心臓や肺に代わる働きをする体外循環装置(人工心肺)を操作・管理する。多いときには数十台もの周辺機器を同時に使用しなければならないことも。機器の操作や使用前の点検も行うため、豊富な知識が求められる。

血液浄化業務

体内にたまった老廃物などを排泄あるいは代謝する機能が働かなくなった場合に行う治療で、血液透析療法、血漿交換療法、血液吸着法など様々な血液浄化療法が存在する。臨床工学技士はそのうち穿刺や人工透析装置の操作を行う。

高気圧酸素業務

高い気圧の環境下で酸素を吸入させることで、血液中の酸素を増やすのが高気圧酸素療法で、様々な疾患の治療に用いられ、その装置の操作・管理を行う。

集中治療業務

集中治療室では心臓や頭などの手術をしたあとの患者や、呼吸・循環・代謝などの機能が急に悪くなり、生命に関わる患者を収容して集中的に治療を行う。臨床工学技士は、人工呼吸器や持続的血液浄化装置などの生命維持管理装置の操作や管理をする。

心血管カテーテル業務

心臓カテーテル検査は心臓病の診断をするための検査方法であり、手術の適応、術式を決定する重要な検査である。臨床工学技士は検査一連の記録をするためにコンピュータを操作し、また検査室内にある装置の操作を行う。緊急時には補助循環装置やペースメーカーなどを操作することもある。

ペースメーカー/ICD業務

不整脈に苦しむ患者はペースメーカー(PM)、植込み型除細動器(ICD)といった機器を身体に植込む手術の介助を行う。臨床工学技士は、そのような機器の管理や操作を行う。

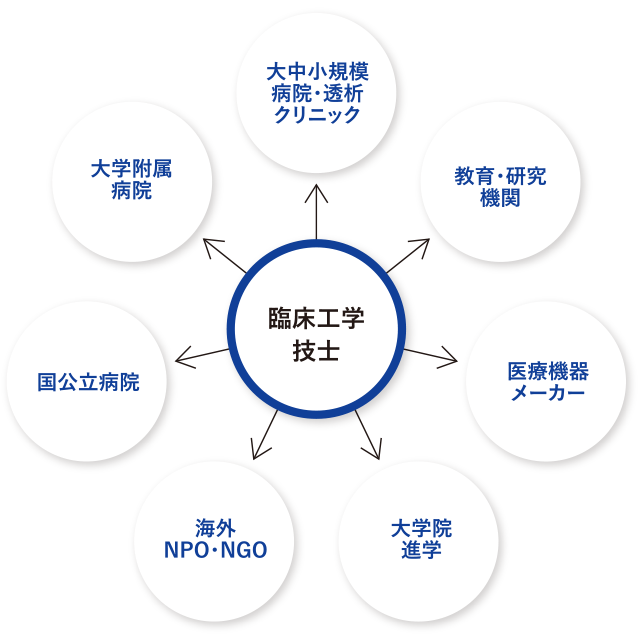

活躍の場

医療機器の管理を担い、病院やクリニックなど活躍の場は増加傾向にあります。

活躍の場の中心となるのは、病院などの手術室や集中治療室、医療機器メーカーなどです。業務には透析業務・人工心肺業務・人工呼吸器業務・心臓カテーテル業務などがありますが、全業務を行う病院もあれば透析だけを専門に行う病院や循環器を専門とする病院もあります。また、医療機器を扱う商社やメーカーに就職する臨床工学技士もいます。近年の医療法改正によりニーズが急増し、全国的に絶対数が不足している状況です。将来、有望な職種と言えます。

【1分でわかる医療職】『臨床工学技士』の仕事5つのポイント

こんな人におすすめ

機械に興味がある

医療機器の操作はもちろんですが、点検・修理も臨床工学技士の仕事です。

そのため機械に興味がある方は向いているといえます。ただ、医療者として患者さんと向き合う気持ちが最も大切です。また、毎年医療機器には新しい機能が付加されていくため、日ごろの勉強が必要不可欠です。

責任感があり、正確に処理できる

生命を直接左右する重要な業務なので、責任感とともに正確に業務を遂行できる力が必要です。

コミュニケーション力(協調性)がある

人工透析業務などでは患者さんと関わる機会も多くあり、信頼関係を築くことが大切です。

また、手術や機器を操作する際、他の医療職との連携も重要であるため、コミュニケーション力も求められます。

活躍する臨床工学技士さんに

インタビュー

いつかは医師に助言できる臨床工学技士になりたい。

中村 蓮さん

大阪市立総合医療センター

医療技術部 リハビリ・臨床工学部門 臨床工学 所属

2022年に森ノ宮医療大学を卒業後、大阪市立総合医療センターへ入職。学生時代は、様々な資格の取得に挑戦。休日は、医療ドラマなどを見てモチベーションをあげたり、バッティングセンターで体力を養うなど、日々の研鑽も惜しまない努力家。

「まだまだ経験不足だけれど、医師の指示と自分が考えていることが一致するときは嬉しい」と中村さんは言います。

大学進学時は臨床工学に強いこだわりはなかったが、「今はこの職種にやりがいを感じている」と語ってくれました。

業務の幅は広く、扱う機械もさまざま

高校時代、将来は「人に喜んでもらえる仕事に就きたい」と思っていました。機械をさわったり、クリエイティブなことが好きだったので、ゲーム開発なども考えましたが、できれば見えない誰かではなく、目の前の誰か、目の前の困っている人を助けたい、喜ばせたいと思い、医療の世界へ足を踏み入れました。

現在は、大阪市立総合医療センターの臨床工学技士として、透析・オペ室・カテーテル室・ICU業務などをローテーションで仕事をしています。たとえば火曜日はカテーテル室、金曜日はオペ室などといった具合です。オペ室でしたら、当センターには手術支援ロボット「ダヴィンチ」があるため、そのセッティングを行います。また、透析業務では患者入室前に透析回路のプライミング作業や患者入室後の機器チェック、アラーム発報時の対処、透析終了時の返血作業などを行ないます。ICU業務ではCRRTの開始・終了作業、ICU患者の透析治療、補助循環(IABP、ECMO、IMPELLA)の使用中チェックやCT搬送時の同行などを行ないます。業務の幅が広い分、扱う機械もさまざまです。耳鼻科と消化器内科の手術で使う機械は全く異なり、それらを正確に扱うことは大変ですが、仕組みを理解し、応用を利かせるように日々勉強しています。

医療全体、病院全体を見渡せるやりがいのある職種

現在、心停止患者に対するECMO(エクモ)導入に積極的に介入させてもらっています。当センターでも年間40症例程度の機会がありますが、これを一人で行えるようになることが今の目標です。3年目に入る今年からは、当直業務が始まります。当直は先輩たちのサポートもなく、一人で業務をこなさないといけませんが、ECMOを必要とする患者さんは、いつ来るかわかりません。先輩たちがいる時かもしれないし、一人で当直する日かもしれません。どんな時でも対応できるように、日々の勉強は欠かせません。

患者さんと直接関わる機会は少ない仕事ですが、人工透析や血液浄化装置、人工呼吸器などの生命維持管理装置を操作して治療をサポートし、患者さんの役に立てていることを実感できるやりがいのある仕事です。ほぼ全ての診療科と関わり、多くの医療職の人たちとも関わります。臨床工学技士の立場から医師に助言する先輩もおり、新しい治療方針につながることもあります。医師の指示通りに業務を行うことはもちろんですが、さらに一歩先を見据えて普段からの研鑽に取り組むことが大切だと思っています。

魅力

高い専門性を持って業務できることが魅力です。代謝・呼吸・循環における生体機能代行装置について、医師と対等、時には提言を行なうこともある仕事です。

臨床工学技士をめざす高校生のみなさんへ

医療の世界は厳しく大変ですが、その苦労の何倍も楽しくやりがいがあります。数ある医療職のなかでも、医療機器を通して患者さんに最適な医療を提供するのが臨床工学技士です。皆さんが選ぶ未来が臨床工学技士でなくとも、この職業を少しでも知っていてくだされば嬉しいです!

中村さんのある1日

手術室業務

| 07:30 | 起床・身支度 |

|---|---|

| 08:05 | 出勤 |

| 08:15 | カンファレンス |

| 08:20 |

手術準備(ダヴィンチのセッティング) PICK UP! 手術準備(ダヴィンチのセッティング) 大阪市立総合医療センターには手術支援ロボット「ダヴィンチ」が導入されています。これを医師が使用できる状態にセッティングしたり、トラブル時に対応するのが臨床工学技士の仕事です。  |

| 09:00 | ME機器移動 同手術室の2件目以降に使用するME機器の準備 |

| 09:30 | ダヴィンチロールイン |

| 10:00 | トラブル発生時対応 待機部屋でコールを待ちます |

| 11:00 | 昼休み(45分) |

| 11:45 | トラブル発生時対応 |

| 15:30 | ME機器移動(翌日準備) |

| 16:00 | ダヴィンチロールアウト |

| 16:45 | 終業 |

| 17:00 | 退勤 |

| 17:15 | 帰宅 |

透析業務

| 07:30 | 起床・身支度 |

|---|---|

| 08:05 | 出勤 |

| 08:15 |

カンファレンス PICK UP! カンファレンス 多職種の方と患者さんについての情報を共有し、治療方針を検討します。さまざまな角度から検討を行い、患者さんにとって最善の治療計画を立てることが重要。 |

| 08:20 | 透析プライミング |

| 09:00 | 患者入室 |

| 09:05 |

穿刺・透析開始 PICK UP! 穿刺・透析開始 患者さんと人工透析をつなぐところから始まり、長時間に及ぶ治療中もコミュニケーションが欠かせません。  |

| 10:00 | アラーム発報時対応・午後分の透析プライミング |

| 11:00 | 昼休み |

| 13:00 | 透析終了・午後患者と入れ替え |

| 13:10 | 穿刺・透析開始 |

| 13:30 | アラーム発報時対応 |

| 17:00 | 透析終了 |

| 17:10 | 洗浄作業・翌日準備 |

| 17:45 | 退勤(45分残業) |

| 18:00 | 帰宅 |

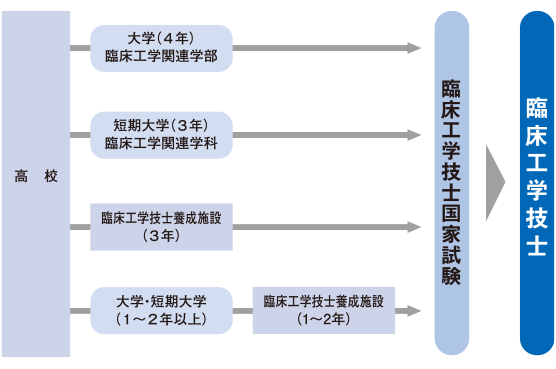

資格情報

資格取得のルート

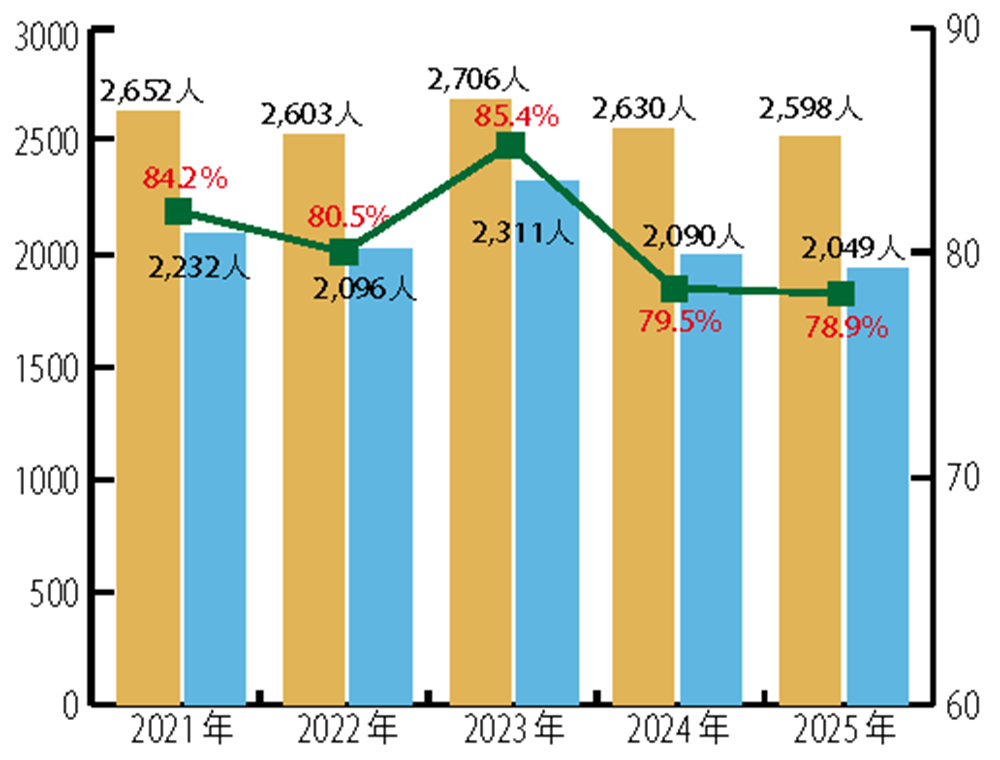

臨床工学技士の国家試験の合格状況

(全国平均)

※出所:厚生労働省

国家試験概要

受験資格 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第14条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第4条の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。以下同じ。)であって、法第14条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床工学技士養成所において、3年以上臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得したもの(令和7年3月13日(木曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)など

時期/試験地

3月上旬

北海道、東京都、大阪府及び福岡県

試験方法/試験科目

筆記試験(マークシート形式)

180問

医学概論(公衆衛生学、人の構造及び機能、病理学概論及び関係法規を含む。)、臨床医学総論(臨床生理学、臨床生化学、臨床免疫学及び臨床薬理学を含む。)、医用電気電子工学(情報処理工学を含む。)、医用機械工学、生体物性材料工学、生体機能代行装置学、医用治療機器学、生体計測装置学及び医用機器安全管理学

合格基準 108点/180点

合格発表 3月下旬

※掲載内容は一部となります。そのほか詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。

資格取得後の

キャリアプラン

スペシャリスト

【血液浄化専門臨床工学技士】

血液透析療法や血漿交換療法、血液吸着法など血液浄化療法を行うための能力を認定する制度。具体的には機器を含めた透析室全体の管理やスタッフへの適切な指導といった技量が必要とされる。受験資格は、5年以内に指定の講習会(3日間)を受講した臨床工学技士。検定試験は筆記によるもので、年に一度行われる。この試験に合格し、なおかつ血液浄化療法に従事しているなどの認定要件を満たして初めて認定される。

【呼吸治療専門臨床工学技士】

呼吸が困難になった患者に対して使用する人工呼吸器の操作からメンテナンス、管理を行う能力を認定する。人工呼吸器は、使用時にも常に点検が必要であるし、定期的なメンテナンスは欠かせない。その能力を有する医療人を確保することが目的である。受験資格は臨床工学技士で、5年以内に指定の講習会(3日間)を受講した者。試験は筆記により、年に一度行われる。試験に合格し、なおかついくつかの認定要件を満たすと認定される。

【高気圧酸素治療専門臨床工学技士】

大気圧より高い気圧の中に患者を置き、血液中の酸素量を増やそうとするのが高気圧酸素治療である(通常の10~20倍の酸素を取り込める)。この治療のための機器を操作し、メンテナンス、管理できる臨床工学技士を認定する制度。受験資格は臨床工学技士で、5年以内に指定の講習会(3日間)を受講した者。試験は年に一度、筆記試験が行われる。試験に合格し、いくつかの認定要件を満たした者が認定される。

【不整脈治療専門臨床工学技士】

主として不整脈の患者に使用する医療機器を適切に操作できる能力を持った臨床工学技士を認定しようと始められた制度。5年以内に指定の講習会(基礎編2日間・応用編3日間)を受講した臨床工学技士に受験資格が与えられる。この後に行われる年に一度の検定試験に合格し、なおかついくつかの認定要件を満たした者が認定される。

受験者数

受験者数 合格者数

合格者数 合格率

合格率