看護保健分野

患者さんへの医療的処置や、人々の健康保持・増進を支えるスペシャリスト

看護師

診察や治療の補助、療養上のケアから

人々の健康保持・増進までを行うスペシャリスト

仕事紹介

看護師のお仕事

看護師は、患者さんの健康の回復をめざして、命と生活・心と身体の両面から支える医療職です。

問診・注射・点滴・検温や血圧の測定・手術の補助など、医師の診察や治療の補助を幅広く行います。また、病気やケガなどで不自由な生活を送る患者さんに対して、療養生活における援助を行うだけでなく、相談や指導といった心のケアも看護師の大切な仕事です。このため看護師には、知識や技術だけでなく、患者さんの立場に寄りそった深い関わりが期待されています。

さらに看護師は、高度化・専門化する医療体制のなかで、患者さんと医療スタッフ間のコミュニケーションを円滑にする役割も担っています。また、キャリアアップをめざし「認定看護師」や「専門看護師」といった上級資格を取得することで、より質の高い看護を行うことができるようになったり、指導・研究活動を行うことも。そのほか、特定行為研修を修了すると特定看護師として、医師の指示を待たずに医療行為(研修を修了した21区分38行為)を行えるようになり、患者さんにとって必要な処置を素早く提供できます。

仕事内容(一部)

問診

家族の病歴、現在の病気の経過・生活への影響などをうかがう。疾患を広く想定した聴取が重要。また、患者が安心できるようコミュニケーションにも気を配る必要がある。

点滴・注射

医師の指示があれば実施できる医療行為。安全に点滴を実施するために、必ず2名以上で注射の「正しい患者」「正しい目的」「正しい時間」「正しい薬剤」「正しい量」「正しい方法・部位」を3回確認する。

与薬

どの病棟でも行われている日常的な業務である一方、最も医療事故が起こりやすい場面の一つ。2名によるダブルチェックや指さし呼称、患者に名乗ってもらうなど、患者の協力を得る方法が勧められている(点滴・注射と同じ)。

食事・排尿介助

食事の摂取や排尿行動が自力で不可能、または十分にできない患者を介助する。行動の規制や可能な範囲は患者の状態により様々なので、状況に応じた適切な介助が求められる。

検温・脈拍数・血圧測定

意識、呼吸、脈拍、血圧、体温は「バイタルサイン」と呼ばれ、患者の身体の内部環境を正確に把握するために必要な数値。基準値や患者の普段の数値と比較し、異常がないかを確認する大切な行為。

患者移送

自身で立つことや座ることが困難な患者を、ストレッチャーを使って安全に移送する。ベッドがストレッチャーの役割を果たし、そのまま移動できるようになっていることも多い。体力が求められるほか、患者が不安にならないよう精神的なケアも大切。

座位訓練・体位交換

高齢者やケガをした患者へのリハビリ。体位にはあおむけやうつぶせ、座った状態や立った状態など数種類あるため、それぞれ困難な患者のサポートに当たる。床ずれ防止の役割もある。

活躍の場

活躍の場は多種多様。働き方は自分次第です。

看護師というと「病院勤務」と思われがちですが、高齢化、生活習慣病予防への意識の高まりなどを背景に、様々な場所での活躍が期待されています。とくに、今後は政府主導のもと訪問看護ステーションや老人保健・福祉施設で活躍できる人材育成が進められているため、高齢者のケアができる人材が求められると予想されます。

【1分でわかる医療職】『看護師』の仕事5つのポイント

活躍する看護師さんに

インタビュー

一人ひとりに向き合う時間を大切にしています。

「はやく元気になりたい」「1泊だけでも自宅に帰りたい」。それぞれが生きるために目標を持って入院生活を頑張っている人たちを、サポートできることに喜びとやりがいを感じています。

伊藤 すず さん

日本生命病院

血液内科・耳鼻科混合病棟

神戸市立六甲アイランド高校卒業後、森ノ宮医療大学 看護学科に入学。2021年4月、日本生命病院に入職、血液内科と耳鼻科の混合病棟に配属される。リフレッシュ方法は学生時代の友人たちとの旅行やランチ。

「思いやり」のある看護師に憧れて

幼い頃、祖父が体調不良により入退院を繰り返していました。そのときに担当してくださった看護師さんのテキパキと働く姿を見て純粋にかっこいいなと感じました。また、忙しい中でも笑顔で優しく、祖父や家族である私に声をかけてくださったことで、緊張がほぐれたことを覚えています。この経験から自分も医療の現場で患者さんの身体的な面のサポートだけでなく、不安や緊張を汲み取り、優しく声をかけられるような看護師になりたいと思うようになりました。

現在は、血液内科と耳鼻科の混合病棟で勤務しています。血液内科では血液のがんや悪性リンパ腫等により抗がん剤投与や造血幹細胞移植目的で入院される方の看護を行なっています。完治は難しく、一生向き合っていく病気であるため、患者さんが病気と向き合えるよう、症状コントロールを行いながら退院後の生活のことを共に考えていきます。

耳鼻科では扁桃摘出手術や副鼻腔炎の手術前後の急性期看護、舌がんや咽頭がん等により抗がん剤や放射線療法施行目的で入院される方の看護を行っています。初めて手術される方が多いため、術前は少しでも不安がなくなるように術式の説明を行い、術後は手術でできた創(きず)や出血・感染等の観察、痛みのコントロールを行っていきます。また、診療放射線技師らと連携を図りながら、抗がん剤や放射線療法による副作用症状の緩和も行います。嚥下障がいで食べ物を口から摂取することが難しい場合は、言語聴覚士らと協力しながらチューブから栄養を送ったり、言語障がいがある方に対しては、文字盤やホワイトボードを使用してコミュニケーションを図っています。

患者さんが言い出しやすい環境をつくることが大切

患者さんによって、病気や症状により食事が難しい方、歩くのが困難な方などがいます。これまでできていた動作ができないと、精神的に落ち込んでしまう方も多いです。

舌がんで舌の半分を切除し、退院後は施設に移ることになっていた80代の患者さんがいました。手術直後は、話すことも食べることもできず、気力もありませんでしたが、本人とご家族の希望で施設に入る前に「1泊だけ自宅に帰ろう」ということになりました。約1ヶ月間、リハビリテーションをサポートし、ご家族に自宅での口腔内ケアや薬の塗布の仕方を指導しました。皆の頑張りの末、念願の帰宅。たった1泊ですが、希望が叶い本人もご家族も、そして私も泣いて喜びました。看護師冥利に尽きる思い出深いエピソードです。

患者さんの中には「看護師さん、忙しそうだから」という理由で、症状を我慢したり、悩みを抱えこんでしまったりする方も多くいます。そのため忙しい中でも「何かお手伝いできることはないですか?困っていることはないですか?」と一声かけるように心掛けています。こちらから質問し、患者さんが言い出しやすい環境をつくることが大切だと思っています。

魅力

治療やリハビリテーションが進むにつれて、これまで難しかった動作が少なくなり、一人でできる動作や行動が増えると、患者さんだけでなく看護師としても嬉しく感じます。

看護師をめざす高校生のみなさんへ

看護師は人の命に携わる仕事であるため、時には辛い場面に立ち会うこともあります。しかし、患者さんの隣に寄り添い、治療を支えることで自分自身も人として大きく成長できると思います。同じ志をもった皆さんといつか一緒に働けることを楽しみにしています。

資格情報

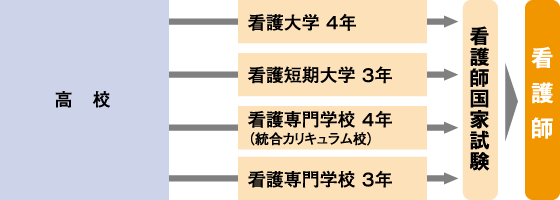

資格取得のルート

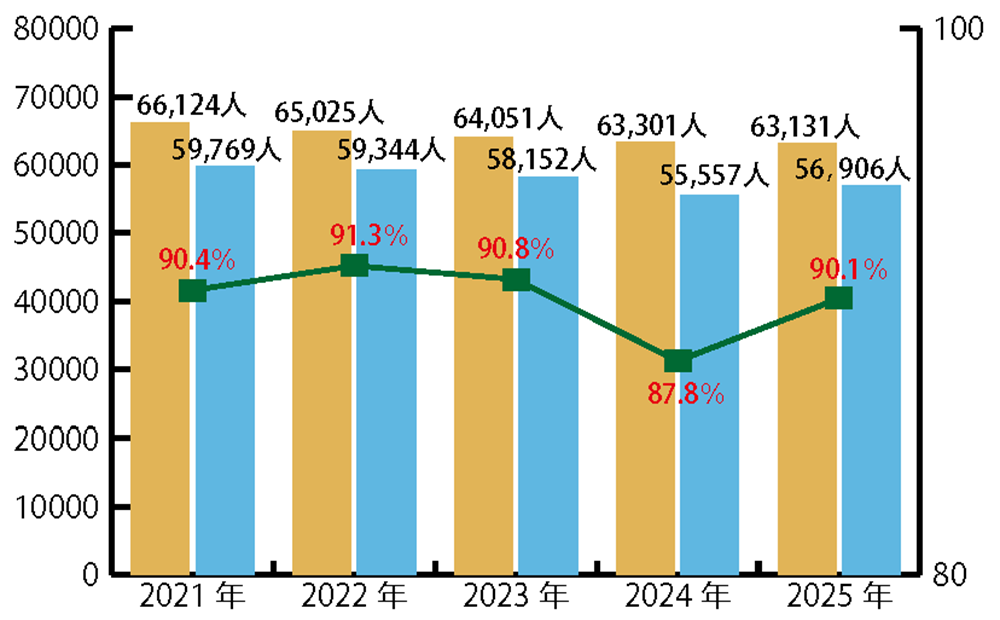

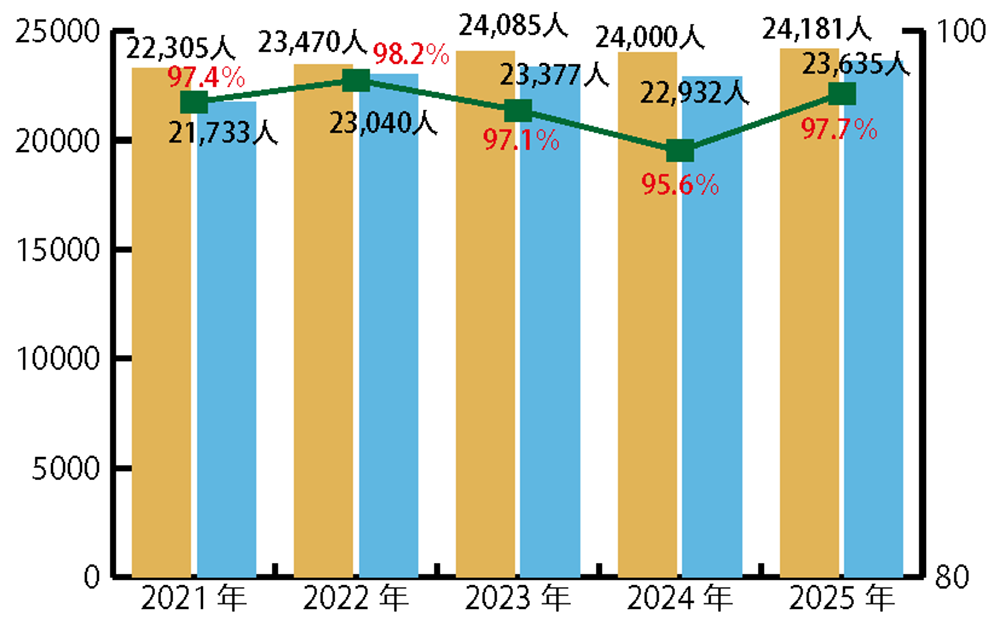

看護師国家試験の

合格状況(全国平均)

※出所:厚生労働省

国家試験概要

受験資格 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。以下「指定大学」という。)において看護師になるのに必要な学科を修めて卒業した者(令和7年3月14日(金曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)など

時期/試験地

2月中旬

北海道、青森県、宮城県、東京都、新潟県、愛知県、石川県、大阪府、広島県、香川県、福岡県及び沖縄県

試験方法/試験科目

筆記試験(マークシート形式)

240問

人体の構造と機能、疾病の成り立ちと回復の促進、健康支援と社会保障制度、基礎看護学、地域・在宅看護論、成人看護学、老年看護学、小児看護学、母性看護学、精神看護学及び看護の統合と実践

合格基準 必修問題・一般問題・状況設定問題の3つに分けられ、必修問題の正解率80%以上、一般問題・状況設定問題は年ごとに基準が変更される(概ね60~70%代)

合格発表 3月下旬

※掲載内容は一部となります。そのほか詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。

資格取得後の

キャリアプラン

専門看護師

水準の高い看護を効率よく行うための技術と知識を深め、卓越した看護を実践できると認められた看護師。

【専門看護分野(14分野)】

がん看護/慢性疾患看護/感染症看護/精神看護/老人看護/在宅看護/母性看護/急性・重症患者看護/地域看護/小児看護/家族支援/遺伝看護/災害看護/放射線看護

認定看護師

高度化し専門分化が進む医療の現場において、水準の高い看護を実践できると認められた看護師。全部で19ある「認定看護分野」ごとに日本看護協会が認定している。

【認定看護分野(19分野)】

感染管理/糖尿病/乳がん/認知症/皮膚・排泄ケア/小児プライマリケア/緩和ケア/摂食嚥下障害など全19分野

認定看護管理者

病院や介護老人保健施設などの管理者として必要な知識を持ち、患者やその家族、地域住民に対して質の高いサービスを提供できるよう組織を改革し、発展させることができる能力を有すると認められた看護師。

【活動分野】

病院や介護老人保健施設の副院長や看護部長/訪問看護ステーションの所長など

受験者数

受験者数 合格者数

合格者数 合格率

合格率