理学療法学科について

理学療法学科 入学定員

70名

取得可能な資格・免許

- 理学療法士 国家試験受験資格

理学療法士とは

ケガや病気などで身体に障がいのある人や障がいの発生が予測される人に対して、基本的動作能力の回復や維持、悪化の予防を目的にリハビリテーションを行う医療職です。具体的には、運動療法(筋力トレーニング、ストレッチなど)や物理療法(温熱、電気などの物理的な手段)により、寝返る、起きる、立つ、歩くなどの基本的な動作の改善をめざします。患者さんに寄り添いつつ、障がいの度合いと目標に応じた適切なプログラムを考え、自身で日常生活を送れるように支援する「動作の専門家」です。

現場のいま

現在、理学療法士の活躍の場は病院やリハビリテーションセンターをはじめ、福祉や地域医療、スポーツ医学、予防医学、教育・行政関連の領域まで多岐にわたります。特に近年では高齢化の進展に伴い、介護保険の領域や、認知症の予防として健康増進分野での期待も高まっています。理学療法士の活動領域は大きく広がっていることから、今後も高い需要がある専門職です。

【1分でわかる医療職】

『理学療法士』の仕事5つのポイント

理学療法学科の学びの特徴

「自分の強み」をもちながら、他者と共創できる理学療法士へ

理学療法士の活躍の場は、運動器系・神経系・内部障害系、地域包括ケアやスポーツ分野など多岐にわたります。そのため、これからの時代の理学療法士は、自らの専門性を高めつつ主体的に課題解決に向かう力が求められています。他者の意見に耳を傾け、患者さんの未来を共創できる理学療法士を育成します。

01各領域に臨床経験・研究実績豊富な教員陣が在籍

今も臨床の現場で活躍する教員、最新の研究を手掛ける教員が学生を指導しています。理学療法士のスキルが求められるフィールドは、スポーツや小児といった、限定的な領域だけに留まりません。理学療法士としてのキャリアを見据えたうえでも、多様な領域を理解することが、自分の強みにもなる職業です。本学科では、理学療法の各領域で活躍している教員が在籍しており、その経験を直接伝えています。

運動器・スポーツ系

理学療法領域

肩や膝などの関節の疾患やスポーツ障害に関する領域。運動器の構造と機能に基づいた理学療法を専門的に学びます。

【主な担当教員】

学部生だけでなく大学院生にも教鞭をふるう「運動器理学療法、スポーツ理学療法」の第一人者。関西から関東までのトップアスリートや難治性の運動器疾患の治療を現在も行いつつ、最新の理学療法研究を西日本トップクラスのペースで公表している。

【関連科目】

運動器系理学療法学、理学療法触診法、運動器系理学療法セミナーほか

神経系

理学療法領域

脳血管障害や神経難病に関する領域。VRやロボットなどの最新のテクノロジーを応用した理学療法にもかかわります。

【主な担当教員】

【関連科目】

神経系理学療法学、神経系理学療法セミナーほか

内部障害系

理学療法領域

生命維持、呼吸・循環・代謝障害に関する領域。ICUなどの超急性期医療で必要となる理学療法を学びます。

【主な担当教員】

【関連科目】

内部障害系理学療法学、内部障害系理学療法セミナーほか

地域

理学療法領域

(高齢者&小児理学療法領域)

子どもから高齢者まで、さまざまな年代の方が地域の中でより健やかに生活するために必要な理学療法を学ぶ領域です。

【主な担当教員】

【関連科目】

発達障害理学療法学、地域理学療法学、小児科学(人間発達学)ほか

基礎

理学療法領域

全理学療法領域に共通する「理学療法の科学的基礎」を探究する領域。特にヒトの運動や姿勢の制御について学びます。

【主な担当教員】

【関連科目】

基礎理学療法学、基礎理学療法学実習ほか

データで読み解く理学療法学科

本学科の強い分野は?

「運動器系」と回答した学生が87.3%

※理学療法学科 在学生アンケートより

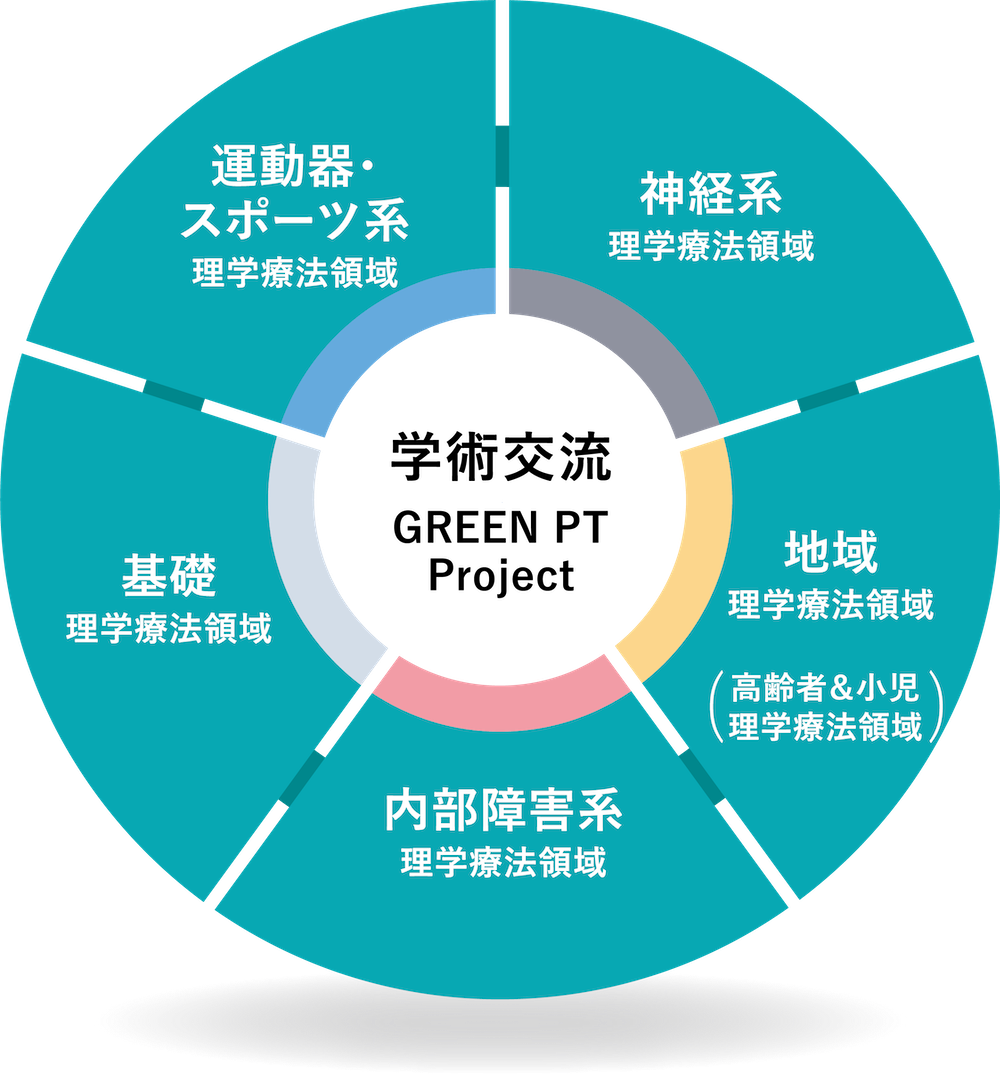

02高い専門性を有する各領域間の連携を強化する「GREEN PT Project」

運動器系、神経系、内部障害系、地域、基礎の各理学療法領域の連携を強化します。教員だけでなく学生も参加可能な勉強会を定期的に開催し、お互いの学びや研究の内容を共有することで、それぞれの領域の理解をさらに深める取り組みです。

GREEN:Growth Research Empower & Encourage Network

PT:Physical Therapist(理学療法士)

データで読み解く理学療法学科

本学では優れた理学療法技術の教育が行われていると思いますか?

強くそう思う・そう思う(5段階評価で4・5) 80.9%

※理学療法学科 在学生アンケートより

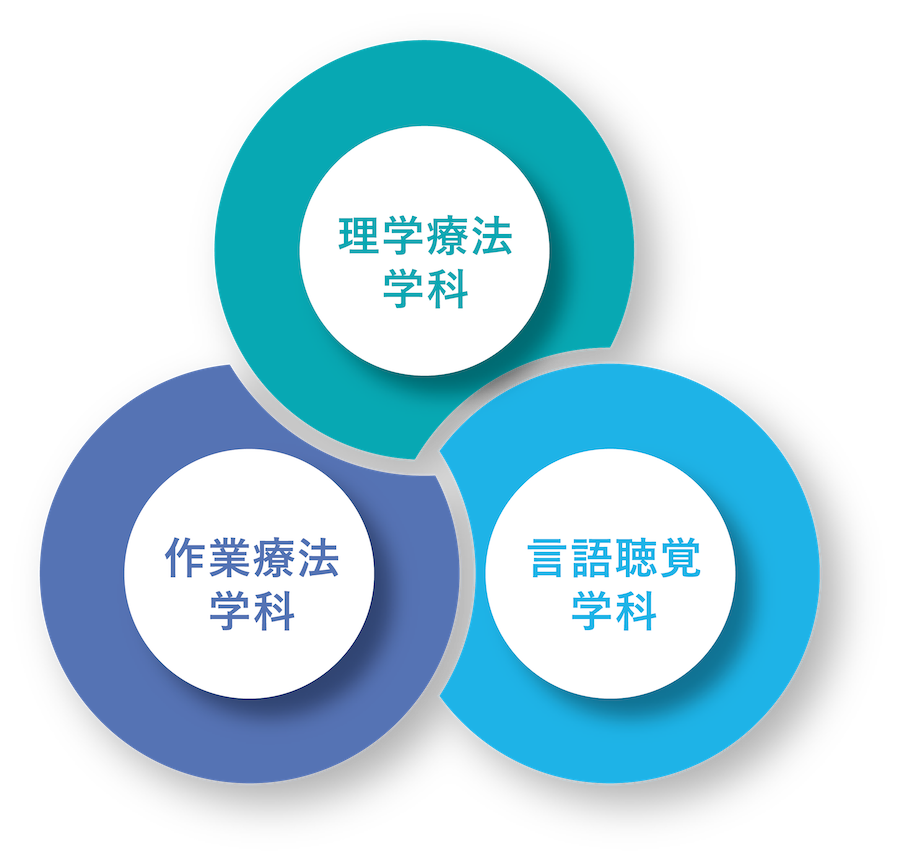

03理学療法学科 × 作業療法学科 × 言語聴覚学科連携カリキュラム

リハビリテーションに特化したIPW(多職種連携)を学ぶ

1. 総合リハビリテーションIPW演習

3学科の学生が一緒にチームを結成し、実際の症例を元にケースカンファレンス(症例検討会)を実施します。リハビリテーションに特化したチーム医療を学ぶ科目です。

リハビリテーションの専門領域をさらに突き詰める選択科目

2. アドバンスド・リハビリテーションプログラム

Morinomiya Advanced Rehabilitation Program

「高齢期」「小児」「精神・心理」の3分野から一つ選択し、3学科の学生がともに学ぶ本学独自の科目です。

データで読み解く理学療法学科

理学療法学科ではリハビリテーション職種間の連携に関する教育が行われていると思いますか?

強くそう思う・そう思う(5段階評価で4・5) 73.7%

※理学療法学科 在学生アンケートより

04新しいテクノロジーを応用した学び

【超音波検査装置を活用し、手技を“可視化”する】

最新の超小型エコーであるVscan Airを20台完備し、リアルタイム画像で身体の中の筋肉や関節の動きを確認することで、自分の手技を可視化します。エコー画像はタブレットやスマートフォンでも確認でき、その場で理学療法の効果を客観的に学ぶことが可能になります。

【シミュレーション教育を導入】

模擬患者などを用いて、実際の臨床場面を再現した「シミュレーション教育」を行っています。例えば4年次の「内部障害系理学療法セミナー」では、ICUでの超急性期リハビリテーションをシミュレーションし、人工呼吸器管理下での体位変換などを学んでいます。

データで読み解く理学療法学科

本学でしか学べない技術や知識が教育されている

強くそう思う・そう思う(5段階評価で4・5) 73.7%

※理学療法学科 在学生アンケートより

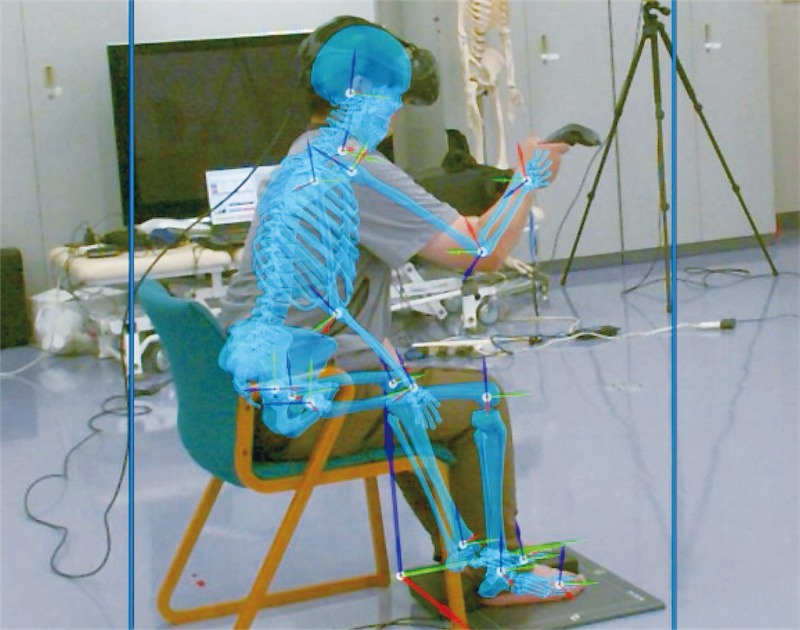

05医療機関や企業との共同研究も可能

●卒業研究

3年次から卒業研究が始まります。全ての領域を学びつつも、自分が特に興味のある領域を積極的に学ぶことで、理学療法の面白さをさらに実感できます。医療機関や企業との共同研究では、患者さんに協力いただきながら、最新のリハビリテーション機器などの効果を検証し、理学療法と自分自身の可能性を磨きます。

●研究発表

医学学術大会に参加し研究成果の報告を行い、最新の医学・医療を肌で感じます。

過去の主な卒業論文テーマ

- 超音波エラストグラフィーと筋硬度計を用いた結合組織の高度測定

- ジャンプ着地動作時の下股関節のkinematicsを変化させるには?

- ストレッチングの強度と時間による筋伸張の効果について

- サッカーのシュート動作におけるボールスピードと膝関節伸展速度の関係性

- ハムストリングの筋活動と関節角度について

- 手関節肢位と握力の関係

- 自己抑制を利用した可動域運動についての研究

- 立位姿勢での膝関節角度の変化による左右方向への反応速度のビデオ解析と筋電図による検討

- 予測時と非予測時における歩行開始の相違

- 人工膝関節置換術後の可動域制限と理学療法

- 野球肩における病態と評価および治療法

06大学附属クリニックや外部施設と連携した一歩先のキャリア教育

整形外科やリハビリテーション科を有する大学附属クリニックを活用し、臨床現場での“匠の技”を学ぶことが可能です。また、外部の医療機関で働く理学療法士や、プロスポーツチームのトレーナーを招いて講演を行い、具体的に将来の自身のキャリアを見つめる機会を設けています。

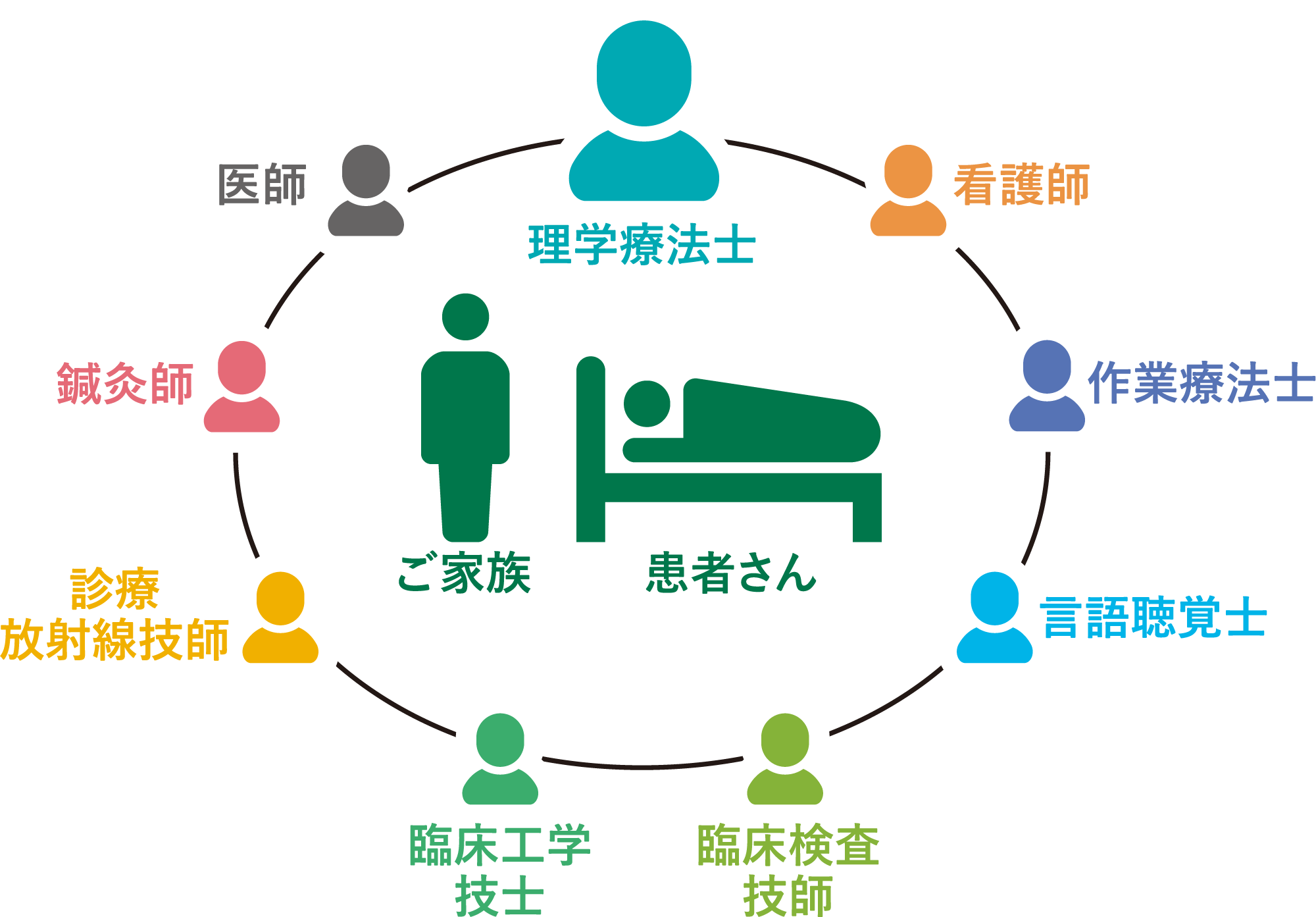

「チーム医療の森ノ宮」だから身につく!

“多職種理解”と“コミュニケーション力”

チーム医療における、理学療法士の役割とは

患者さんが身体を動かすうえで想定されるリスクを医師や看護師、臨床検査技師へ共有するなど「動作」に関わることは、理学療法士が担当します。また同じくリハビリテーション職である作業療法士・言語聴覚士とは日常的に連携・情報共有を行います。

さらに詳しく知りたい方はコチラをクリック

学科長 MESSAGE

超高齢社会が理学療法士へ寄せる期待を、自分自身の可能性に変えよう。

超高齢化により健康寿命の延伸が求められる社会において、理学療法士が担う役割は高度化・多様化しています。近年はリハビリテーションだけでなく、ケガや病気を予防するための教育や啓発も、私たちに求められるようになりました。本学科では、基本的な知識や技術の修得はもちろんのこと、将来的に理学療法を"極める"ことで社会に必要とされる人材の育成を追求しています。また教員陣は、最先端のリハビリテーション知識と高度な技術を学生へ提供し、高い専門性を持つ人材の育成に注力しています。学生のみなさんには、社会の動向に目を向け自らの価値を見出してほしい。それが私たちの願いです。理学療法士の進む道は多種多様になり、医療・福祉分野はもちろん、行政や企業での活躍を期待されています。

本学科は未来への道を切り拓く場所です。各自の可能性を引き出し、専門家としての素質を育てます。知識、情熱、使命感を共有し、新たな一歩を踏み出す学生を全力で応援します。私たちとともに学び、成長し、社会に貢献する道を歩んでいきましょう。

堀 竜次 学科長・教授