リハビリテーション分野

障がいに応じて生活全体の機能回復をサポートするエキスパート

視能訓練士

視力や視野などさまざまな検査をし、

視力障がいのある人に矯正訓練を行う

仕事紹介

視能訓練士のお仕事

視力や視野、色覚などさまざまな視能を検査し、両眼視機能に障がいのある人に対して回復のための矯正訓練を行い、正常な視能へと導いていきます。主な仕事は、遠視や近視・乱視・視野・色覚・眼球運動などを検査する「眼科検査」と、弱視や斜視患者さんに対して、保有している機能を有効に使えるように訓練を行う「視能訓練」、回復困難な視覚の患者さんに対し、残った機能を最大限に活かすために適切な補助具を選定する「ロービジョンケア」などがあります。眼科検査のデータは、それを基に医師が診療を行ったり、眼鏡やコンタクトレンズの処方に用いられたりします。生活習慣病や眼病の合併症により視力が低下していることが判明した患者さんに対し、医師と連携して治療計画を検討することもあり、視覚のプロフェッショナルとしてチーム医療に関わります。

仕事内容(一部)

眼科一般検査

近視、遠視、乱視をはじめ、眼疾患の検査、メガネやコンタクトレンズの使用に関する検査、超音波検査や眼底撮影も行う。検査データは医師に提供し、診断に役立てる。

視野矯正

弱視や斜視の人たちに「見る」機能を回復させるための検査や視能訓練を行う。また、高齢者に拡大鏡や拡大読書器といった補助具を選定して、使い方を指導する。

検診業務

病院以外にも保健所や保健センター、学校で集団検診を行う。とくに幼児や児童の眼疾患検査は、早期発見、早期治療が重要となる。また、成人に対する職場検診では眼の疾患から生活習慣病が見つかることも。

活躍の場

眼科のある病院や医院だけでなく、健診で子どもたちの眼もチェック。

眼科のある総合病院か眼科医院が主な勤め先。眼科医1名に対して2〜3名の視能訓練士が必要とされていますが、現在は眼科医1名に対し視能訓練士約0.7名と、人材が不足しています。最近ではレーシッククリニックで活躍する方や、医療関連企業、視能訓練士養成学校、福祉施設で働く方もいます。健診などで乳幼児や児童と接する機会も多いためか、女性が多く活躍していますが、近年は男性の割合も増えています。

ミニコラム

日本の視力検査は「C」のマークだがアメリカは「E」のマーク

皆さんもよくご存じの、視力検査に使う「C」のマーク。これはランドルト環と呼ばれ、考案者であるフランスの眼科医、エドムンド・ランドルトさんの名前に由来しています。国際眼科学会で標準視標として正式に採用されており、日本における視力検査では、ほとんどがランドルト環を使用しますが、ほかにも「Eチャート」や「スネレン視標」といった視力表もあります。

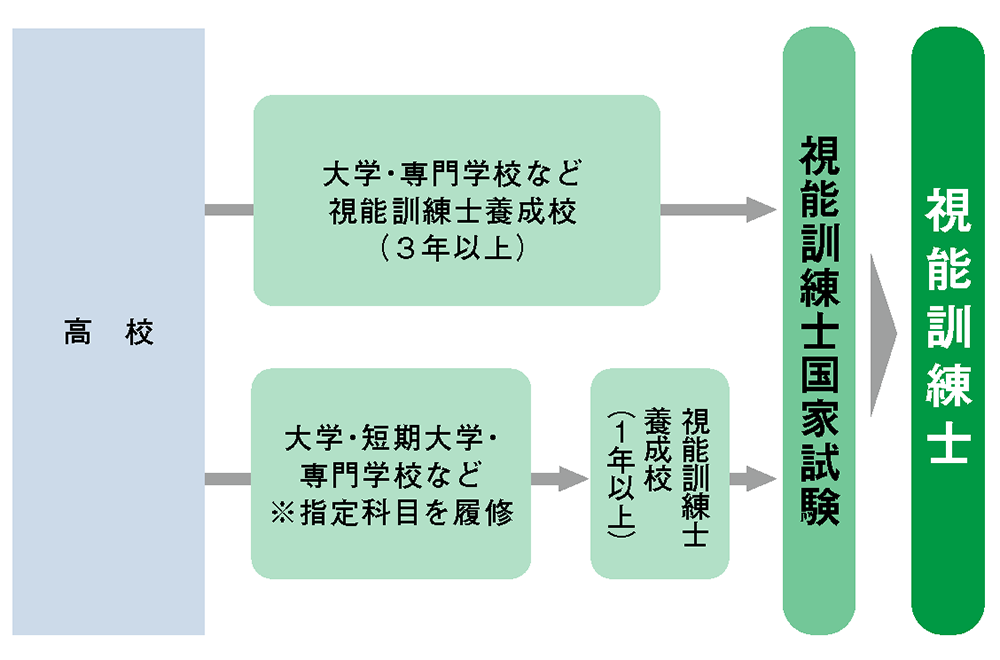

資格情報

資格取得のルート