臨床工学科 カリキュラム/学生の声 CURRICULUM AND FACILITIES

カリキュラム紹介

「基礎医学」から「医用工学」まで、実践重視のカリキュラム

医学と工学の基礎を学修し、医療人の土台を構築

| 人間や社会を深く理解する科目 (教養科目) |

基礎ゼミナール/物理学/生物学/化学/情報処理/統計学/心理学/生命倫理学/社会福祉学/日本国憲法/東洋史概説/西洋史概説/英語Ⅰ(初級)/英語Ⅱ(中級) |

|---|---|

| 全学科の学生が共通して学ぶ科目 (学部共通科目) |

MBS〈Morinomiya Basic Seminar〉/チーム医療見学実習/基礎体育/健康科学(スポーツ社会学を含む)/栄養学 |

| 人体構造や病気の成り立ちを学ぶ科目 (専門基礎科目) |

医学概論/公衆衛生学/人体の構造Ⅰ/人体の構造Ⅱ/人体の機能Ⅰ/人体の機能Ⅱ/生化学/医用工学/数学演習/電気工学Ⅰ/電気工学Ⅱ |

| 臨床工学を専門的に学ぶ科目 (専門科目) |

関係法規/医療技術入門/BLSテクニカル演習/循環器診断技術演習 |

| より高度な専門領域を学ぶ科目 (専門特講) |

- |

| 先進科学技術を学び、研究に取り組む科目 (研究分野) |

- |

臨床工学の基礎を学ぶとともに、多職種への理解を深める

| 人間や社会を深く理解する科目 (教養科目) |

哲学/英会話/医学英語/基礎英語演習/応用英語演習 |

|---|---|

| 全学科の学生が共通して学ぶ科目 (学部共通科目) |

医療コミュニケーション/チーム医療論/健康管理学Ⅰ/健康管理学Ⅱ |

| 人体構造や病気の成り立ちを学ぶ科目 (専門基礎科目) |

病理学/免疫学/薬理学/基礎医学実習/応用数学/応用物理学/応用化学/電気工学実習/電子工学Ⅰ/電子工学Ⅱ/電子工学実習/放射線工学概論/情報処理工学/医療統計学/システム制御工学/情報処理・システム制御工学実習 |

| 臨床工学を専門的に学ぶ科目 (専門科目) |

生体物性工学/生体材料工学/バイオメカニクス/生体情報処理工学/医用機器学概論/画像診断装置学/体外循環装置学/血液浄化装置学/特殊血液浄化療法学/人工呼吸装置学/患者支援学 |

| より高度な専門領域を学ぶ科目 (専門特講) |

- |

| 先進科学技術を学び、研究に取り組む科目 (研究分野) |

- |

現場で必要となる知識や技術を実践的に修得し、専門的な知見を得る

| 人間や社会を深く理解する科目 (教養科目) |

- |

|---|---|

| 全学科の学生が共通して学ぶ科目 (学部共通科目) |

IPW論/身体運動科学/東洋医療概論/統合医療概論 |

| 人体構造や病気の成り立ちを学ぶ科目 (専門基礎科目) |

- |

| 臨床工学を専門的に学ぶ科目 (専門科目) |

バイオレオロジー/計測工学/ 生体計測装置学/ 生体計測装置学実習/ 医用治療機器学/ 医用治療機器学実習/ 臨床支援技術学/体外循環療法学/ 体外循環実習/ 血液浄化療法学/ 血液浄化実習/ 人工呼吸療法学/ 人工呼吸実習/人体機能補助装置学/人体機能補助実習/医用機器安全管理学/ 医用機器安全管理学実習/ 臨床医学総論(内科学・外科学)/ 内科学各論(循環器・呼吸器・腎・感染症)/外科学各論(循環器・呼吸器・泌尿器・麻酔・集中治療学)/臨床医学演習/ 総合評価実習 |

| より高度な専門領域を学ぶ科目 (専門特講) |

- |

| 先進科学技術を学び、研究に取り組む科目 (研究分野) |

先進科学技術論/ 先進計測技術学/ 先進治療技術学/ 機能評価学演習/ 医療情報システム学演習/ 先進科学技術演習/卒業研究Ⅰ |

自らの研究テーマに取り組み、4年間の総仕上げとして国家試験に備える

| 人間や社会を深く理解する科目 (教養科目) |

- |

|---|---|

| 全学科の学生が共通して学ぶ科目 (学部共通科目) |

- |

| 人体構造や病気の成り立ちを学ぶ科目 (専門基礎科目) |

- |

| 臨床工学を専門的に学ぶ科目 (専門科目) |

臨床実習 |

| より高度な専門領域を学ぶ科目 (専門特講) |

医用生体工学特講/ 医用機器学特講/ 生体機能代行技術特講/ 関連臨床医学特講/ 基礎工学特講 |

| 先進科学技術を学び、研究に取り組む科目 (研究分野) |

卒業研究Ⅱ |

緑文字 必修科目

太字はチーム医療カリキュラム

※上記は2025年度入学生のカリキュラムであるため、科目名等は変更になる場合があります。

臨床工学科専任教員による授業

97.0%

※専門教育(必修科目)における割合(2024年度)

PICK UP!

授業ピックアップ

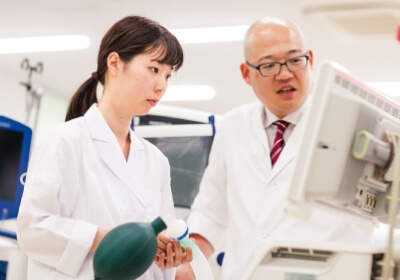

人工呼吸実習(3年次)

人工呼吸装置学、人工呼吸療法学の応用として、各種人工呼吸器の理解と、その点検業務、回路交換、消毒方法などの技術修得をめざします。グループワークやディスカッションなども交え、学生が主体的に学びながら、チーム医療の中でのコミュニケーション力も養っていきます。

体外循環実習(3年次)

生命維持装置のひとつ、「人工心肺」を学びます。その原理や構成はもとより、心臓血管外科手術への理解も深めながら、人工心肺の操作方法を修得。シミュレータを活用し、実践的な技術を身につけます。

【臨床工学科】授業潜入レポート「医療人のとびら」

STUDENT'S VOICE [在学生ピックアップ]

臨床工学の専門性を

身につけることができ、

多学科の学生とも理解を深められる

環境です。

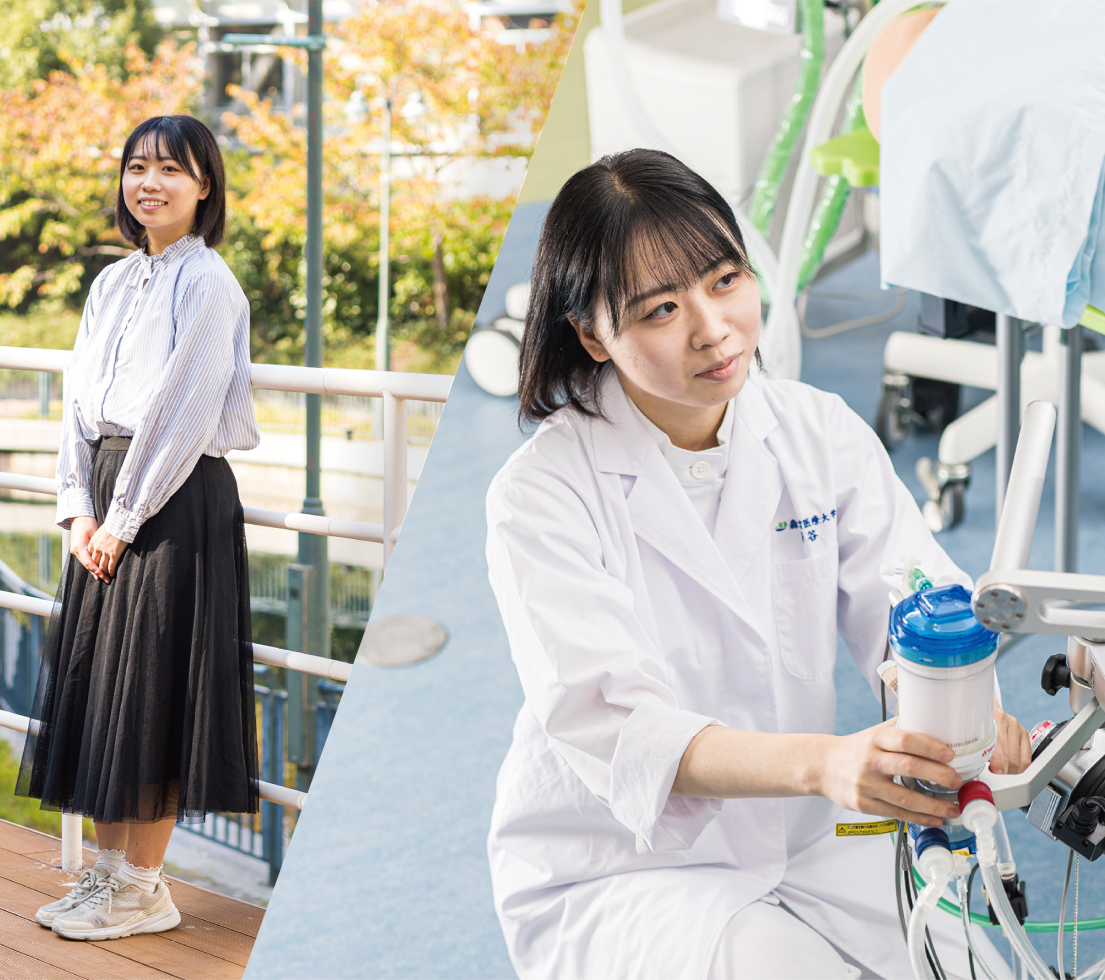

小野 花果 さん

臨床工学科3年 [大阪府・阿倍野高等学校出身]

ものづくりが好きな自分にはこれだ!と確信。

興味を持っていた医療分野の中で、臨床工学に進んだのは、幼いころからものづくりが好きだった自分にぴったりだと思えたから。入学して先輩方が、学生だけで人工心肺装置の回路を組み立てている姿を見て憧れを感じています。いま、特に興味を持っているのは人工呼吸装置学。命に関わる集中治療や手術中は人工呼吸装置を使う頻度が高いため、その操作スキルは特に重要だと感じています。高度で専門的なスキル修得になりますが、機器が充実していて自主的にトレーニングもできる学修環境面にもとても満足しています。

他の医療分野を学ぶ学生との交流は森ノ宮医療大学ならでは。

私が所属しているライフサポート部には、さまざまな学科の学生がいるので、学科を超えた交流が生まれています。例えば臨床工学科で学ぶ「人工透析」は、看護学科でも少し学ぶ機会があるため、看護学科の学生と情報交換をするなどして理解を深めています。このように授業以外にも学科を超えて医療知識を深め合えるのは、医療系総合大学ならでは。幅広い医療知識を持っておくことで他職種との協働にも役立つと思います。

時間割モデル例

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 基礎医学実習 | 人工呼吸装置学 | バイオメカニクス | ||

| 2 | 放射線工学概論 | 生体情報処理工学 | チーム医療論 | 特殊血液浄化療法学 | |

| 3 | 情報処理・ システム制御工学実習 |

電子工学実習 | 血液浄化装置学 | ||

| 4 | 生体材料工学 | 医用機器学概論 | |||

| 5 | 体外循環装置学 | 薬理学 | 患者支援学 |

2024年度後期時間割(10月~3月)(2年生)

仲良くなるのに、きっかけはいらない。

技士になる夢を追う仲間たちとともに、

手と頭を使って学ぶ。

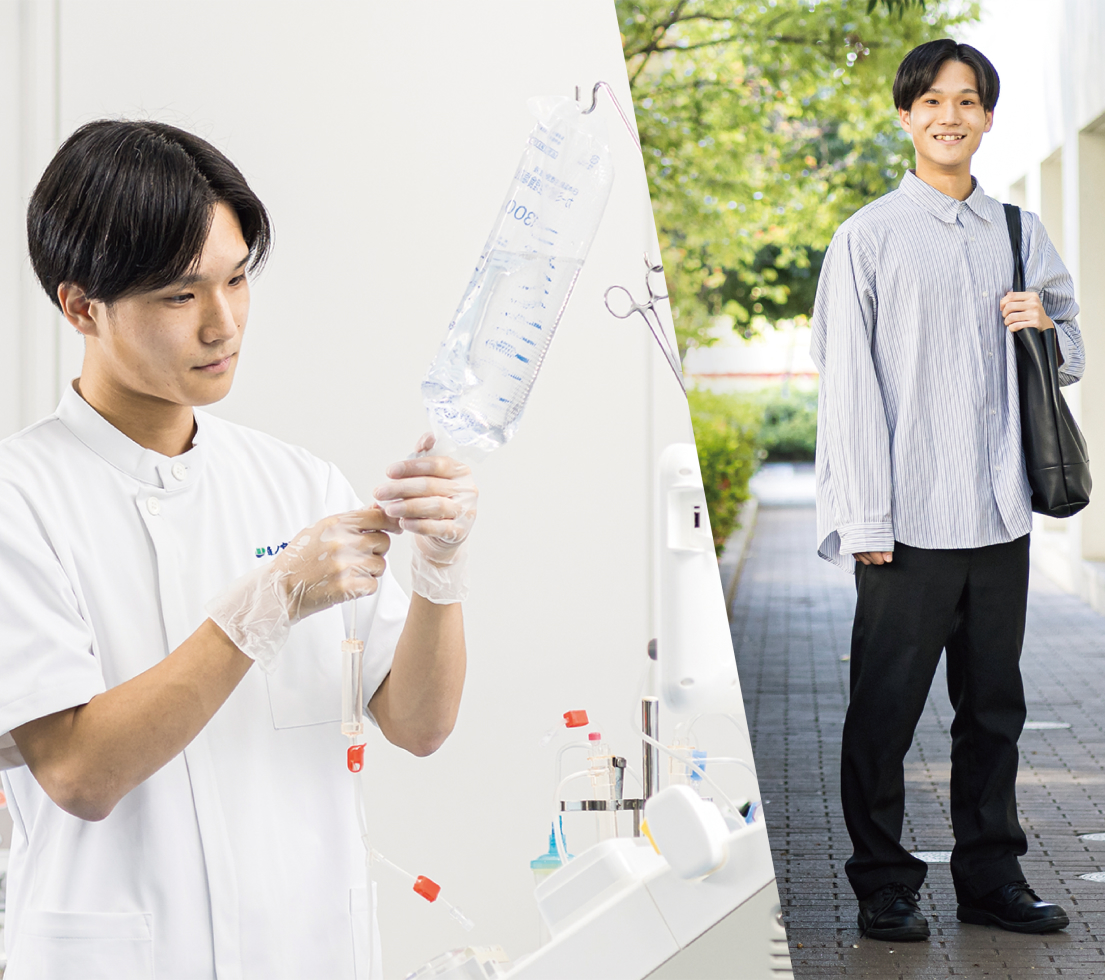

岡本 海渡 さん

臨床工学科4年 [大阪府・東海大学付属大阪仰星高等学校出身]

同じ目標をめざす仲間たちとともに成長を重ねる。

新型コロナウイルスが流行しECMOでたくさんの人の命を救っている姿を見て感銘を受け、臨床工学士の道へ。機械の仕組みや構造に関心はあったのですが、電気・電子工学やシステム制御工学、システム情報工学など、専門的な分野の学びはなかなか難しく、思うように理解できないことも。そんなときに頼りになったのが同級生たちでした。きっかけがあったわけでなく、同じ目標をめざす仲間同士、気がつけば質問したり教え合ったりする関係になりました。みんな意欲が高く、刺激になる存在です。先生方も気さくで、人に恵まれた環境だと思います。

機器が充実していて、実物に触れて学べるのがうれしい。

実習室には学生が実際に触って学べるよう、さまざまな機器がそろっています。例えば冠動脈インターベンション※で使用する「血栓吸引カテーテル」。血栓を取り除くために冠動脈へ挿入する医療機器です。細い血管にこんな管を通せるものなのかと驚きました。本物の機器を触って使い方を覚えられるのが、森ノ宮医療大学の良さだと思います。また、授業は先生が一方的に知識を話すだけではなく、学生同士で話し合う時間が設けられるなど、手や頭を使って理解を高める工夫をしてもらっていると感じます。

※冠動脈インターベンション:冠動脈内腔の狭くなった部分をカテーテルを使って拡げる治療。

カリキュラム・ポリシー :[ 教育内容 ]教育課程編成・実施の方針

臨床工学科ではディプロマ・ポリシーに掲げるチーム医療における使命を理解し、臨床工学技士としての職責を自覚し、実践できる人材に成長できるよう知識や技術等の修得をめざして教育課程を編成しています。学位取得に向けた教育内容、教育方法、学修成果の評価方法を以下のように定めます。

教育内容

- ①1、2年次には教養科目、共通科目ならびに専門知識の基礎を修得し、臨床工学技士の礎となる知識、技術、人間力の習得をめざします。

- ②3、4年次には1、2年次に学修した知識を基に臨床実習において、臨床現場で活用できる知識、技術、さらにはチーム医療における自らの役割について学修し、専門職医療人としての確固たる知識・技術を身に付けるために、実践的な実習を中心に演習や講義に取り組みます。

教育方法

- ①医療知識、教養知識を修得するための講義科目を配置します。

- ②臨床実習において活用できる技術、知識の修得を目標とした実習科目を配置します。

- ③他職種連携教育(IPE)を積極的に導入し、チームで模索・討議し、協調性をもって解決策を検討するチーム医療実践のための演習科目を配置します。

- ➃予習、復習などをシラバスに記載し、学修すべきポイントを明確にすることで、積極的に課題を見出し自ら問題解決に取り組む主体的な学修を促す手法で教育を行います。

学修成果の評価方法

- ①科目ごとに学修到達目標を明確にし、目標到達度に応じて学修成果の評価を行います。

- ②ルーブリック等を積極的に活用し、評価基準を教員・学生ともに共有し、評価の透明性・公平性が確保された手法で学修成果の評価を行います。