保健医療学研究科 看護学専攻(博士後期課程)

学位:博士(看護学) 修業年限:3年

看護学専攻長からのメッセージ

看護学専攻[博士後期課程]では、高い倫理観と科学的、学際的視野をもち、自立して研究活動を行うことができる【研究力】、看護学教育の向上のために看護の理論的基盤に基づく看護学教育の指導的役割を担うことができる【教育力】、国内外の他分野・多職種と協働し、高度な専門性が求められる保健医療福祉機関等において、高度な専門業務を担う人材を育成する【高度な専門業務に資する能力】を備えた看護学研究者、看護学教育者、看護管理者の育成をめざしています。種々のキャリア背景を持つ院生と教員とのコラボレーションによって、新たな看護学の地平を一緒に開拓していけることを楽しみにしています。

内田宏美 教授

看護学専攻[博士後期課程]の特色

博士前期課程で培った能力を発展させて、高水準で独創的な看護学研究を自立して実施し、新規性のある看護婦法や看護システムを開発することをとおして、看護の質向上に貢献するとともに、その成果を看護学教育や臨床看護に反映させることのできる看護学教育研究者の育成をめざします。

教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)

- カリキュラムを研究科目を含む専門科目、関連科目に区分する。

- 専門科目は、看護開発推進の基盤を学ぶ科目と博士論文の研究実施のための研究科目とで構成する。

- 看護開発推進の基盤を学ぶ専門科目は、「看護学研究方法特論」「看護実践方法開発特論」「看護システム開発特論」の3科目6単位とし、1年次前期に配する。

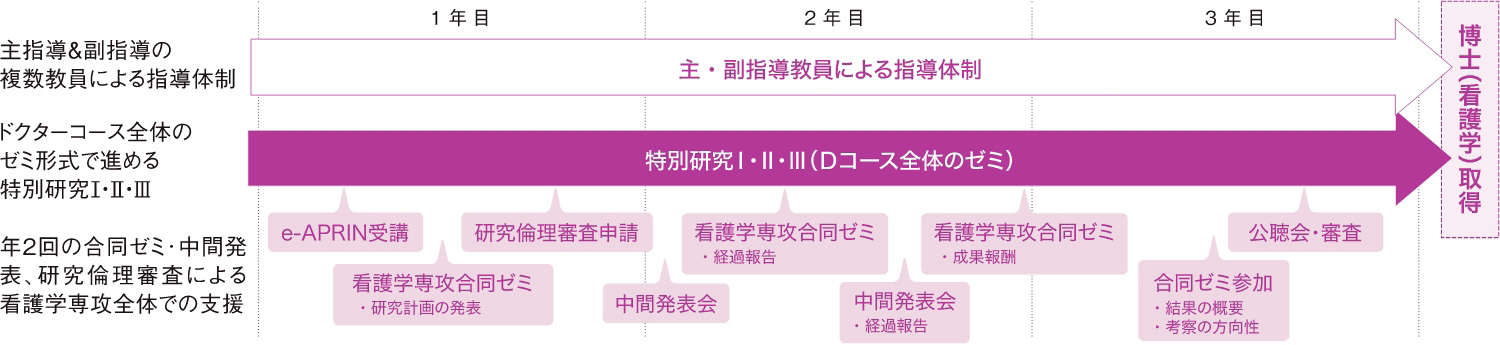

- 専門科目のうち、博士論文の研究に取り組むための研究科目は、1年次の「後期特別研究Ⅰ」、2年次の「後期特別研究Ⅱ」、3年次の「後期特別研究Ⅲ」の各々通年4単位の計12単位を配する。

- 学際的視野を広げ、保健医療分野の専門職と連携協働して教育・研究を発展させていく基盤を培えるよう、医療科学専攻博士後期課程の共通科目の「生物統計学後期特論」「医療科学研究方法論」「研究倫理特論」、及び、医療技術開発系専門科目から「介護予防技術開発特論」「生活支援技術開発特論」「心理社会作業療法学特論」「鍼灸医療技術開発特論」の計7科目を関連科目として配し、共通科目2単位以上を含む計4単位以上を選択とする。

教育方法

- 講義・演習ともに対話形式で授業を行い、学生が自発的・能動的に課題を発見し、課題の解決を模索する学習を促すことを基本とする。

- 自身の研究的関心を発展させて研究すべきテーマを見出せるよう、1年前期に「看護実践方法開発特論」「看護システム開発特論」をとおして、看護学の多様な領域における研究の動向、開発が待たれる看護方法や看護システムを概観する。また、自身の研究課題の解明のために活用すべき研究の手法を見出せるよう、「看護学研究方法特論」で多様な研究方法とその適応について概観する。

- 入学時からリサーチワークをスムースに行えるよう、「後期特別研究Ⅰ」を1年次通年科目として配し、主・副担当教員の指導の下で自己の研究的関心を発展させ、学際的視点を以って文献クリティークやフィールドワークを行い、研究課題を焦点化し研究計画をデザインする。2年次の「後期特別研究Ⅱ」で研究を実施し、3年次「後期特別研究Ⅲ」での論文作成へと積み上げる。

- 研究者としての倫理観を養い、研究公正の重要性を自覚して研究活動に反映させられるよう、「看護学研究方法特論」において『人を対象とした研究の倫理』を詳細に学習し、教員と同じく、学内研究倫理セミナーまたは研究倫理eラーニングの毎年の受講を義務化するとともに、担当教員の指導の元に研究の倫理申請は当事者として申請する。

- リサーチワークを看護学専攻全体で支援する仕組みとして、1年次9月に合同ゼミ、1年次3月に中間報告会、2年次9月に合同ゼミ、2年次1月に成果発表会(公聴会)を設け、客観的評価とフィードバックにより研究のブラッシュアップを図る。

学修成果の評価方法

- 各科目のシラバスに定める成績評価法にもとづき評価する。

- 授業中の質疑、意見、討論の内容、及び提出されたレポートの内容を重視する。

- 後期特別研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲにおいては、博士論文の内容だけでなく、在学中に論文投稿した学術雑誌の査読内容とその対応、学会発表とその質疑応答、及び公聴会における発表と質疑応答の内容も評価材料とする。

3つのチカラを育むカリキュラム

カリキュラム

| 専門科目 |

看護学研究方法特論 看護実践方法開発特論 看護システム開発特論 後期特別研究Ⅰ 後期特別研究Ⅱ 後期特別研究Ⅲ |

|---|---|

| 関連科目 |

生物統計学後期特論 医療科学研究方法論 研究倫理特論 介護予防技術開発特論 生活支援技術開発特論 心理社会作業療法学特論 鍼灸医療技術開発特論 |

修了に必要な単位

[専門科目]18単位[関連科目]4単位

[合計]22単位以上

博士論文作成プロセスを支える仕組み

研究指導教員

在学生VOICE

より深みある看護師の多職種連携のために

多職種連携について、看護師養成機関での学びが現場でどのように活かされているのかをテーマに研究を行っています。前任校で多職種連携教育に携わったことや救急看護の現場経験、入院日数短縮に伴い多職種間の連携・協働が昔より重視されるようになった社会背景などが、研究をはじめたきっかけです。今後は、資格取得後1年目の看護師を対象に、学生時代の学びと現場での実践の相関関係について、フィールド調査を予定しています。

大学院生活は多忙を極めますが、ここまで乗り越えてこられたのは、職場や家庭の協力や、いつも気にかけていただける先生方の協力あってこそ。他ゼミの先輩や先生方も一緒に、協力的な雰囲気の中で研究に取り組むことができています。この環境を活かし、これから看護師をめざす人たちが、自信をもって卒業し、現場で力を発揮できるような教育のあり方を提言することが、私の目標です。

清岡 美和子さん

森ノ宮医療大学大学院 看護学専攻博士後期課程/2024年入学

2025年度 大学院説明会

実施日

7/20(日)、8/24(日)、11/9(日)

15:00~16:00(14:30受付開始)

※看護学専攻は上記のほか、7月~12月の毎月第1金曜日17:30~19:00に個別相談を実施します(申し込み不要。「本学W棟239研究室」へ直接お越しください。)

場所

森ノ宮医療大学(受付:イーストポート)

申込フォーム

上記日程で参加できないため個別相談をご希望の方

● 個別相談を承ります。下記の項目を入れて、本学宛にメールにてお申し込みください。

● 担当教員より直接連絡しますので、個別相談の日時や相談方法(メール・オンライン・対面など)を調整ください。

森ノ宮医療大学 入試課

[E-mail] univ@morinomiya-u.ac.jp[TEL] 0120-68-8908

※下記の項目をご記載ください。

1.【件名】に「大学院説明会」と記載

2.相談を希望する教員名(決まっている場合のみ)

3.研究テーマ

4.第一志望専攻名

5.保有(取得見込み)の医療系資格

6.希望するご連絡方法、時間帯

7.個人情報(氏名、フリガナ、最終学歴、メールアドレス、住所、電話番号、職業)

大学院紹介動画/入試説明動画

大学院の概要や入試情報を動画で説明しています。個別相談会に参加する前に、各専攻の詳細や入試概要については動画で確認するようにお願いします。

2026年度 大学院パンフレット

大学院パンフレットをWeb上でも公開中です。

大学院の特色や学びについて詳細な情報をご覧いただけます。

教育訓練給付制度(一般教育訓練)指定講座認定

本学の大学院保健医療学研究科 看護学専攻(博士後期課程)は「一般教育訓練給付制度」の指定講座です。社会人または社会人経験のある方は、雇用保険の被保険者期間など一定の条件を満たすことで、支払った教育訓練経費(入学金および授業料)のうち、20%(最大10万円)が支給されます。

■支給の手続き

※全国のハローワークの所在地はコチラからご確認ください。

■指定講座番号のご案内

教育訓練施設名:森ノ宮医療大学

一般教育訓練講座の名称:森ノ宮医療大学大学院 保健医療学研究科 看護学専攻 博士後期課程

指定講座番号:2722005-2410012-6

■明示書の公開

指定教育訓練の内容や教育訓練経費の範囲等に関する事項をまとめた「明示書」を次のとおり公開します。