学術論文

診療放射線学科

垣本 晃宏先生

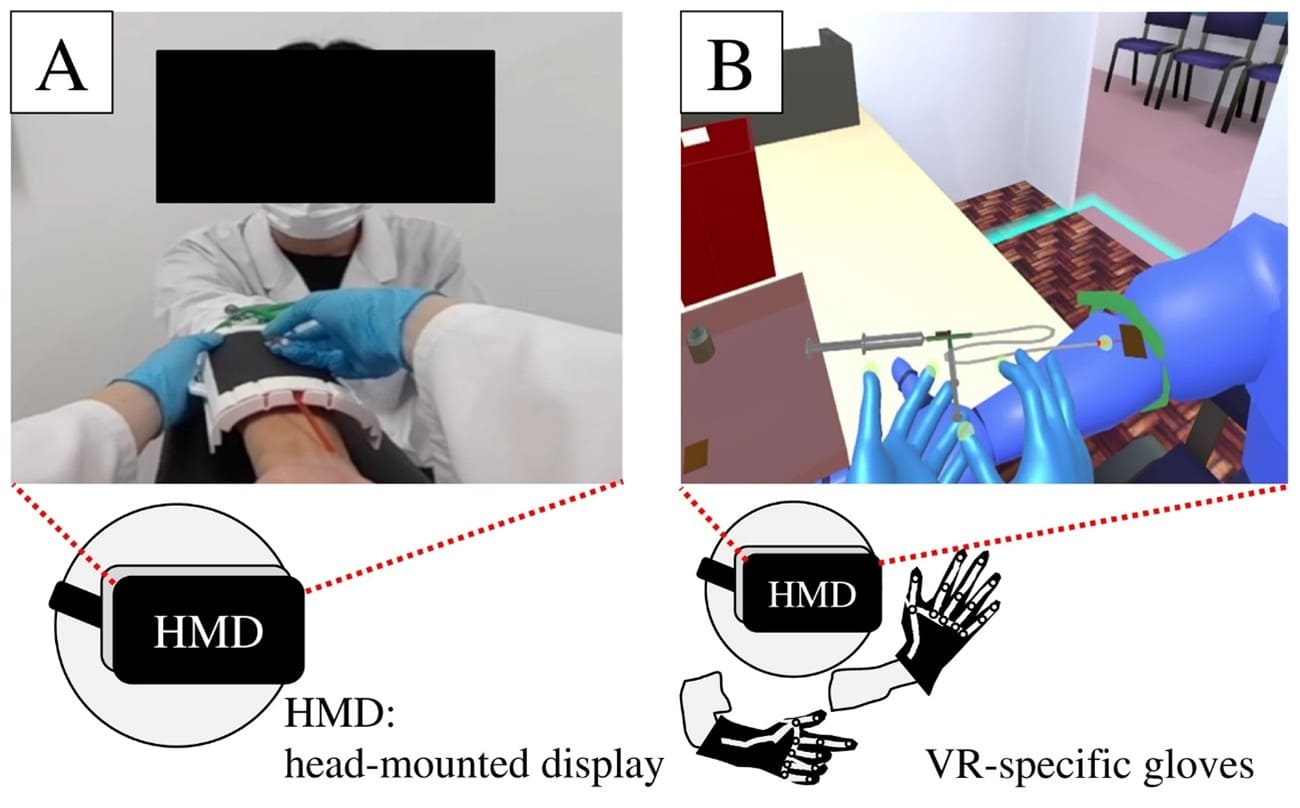

Virtual reality-based training for radiopharmaceutical administration: development and educational effectiveness

(仮想現実(VR)を用いた放射性医薬品投与訓練教材の開発および教育効果の検証)

著 者:Kakimoto A, Fujise D, Hasegawa S, Okuda Y, Ohta Y, Tani R, Niwase M, Miyamoto

K, Konishi R, Funahashi M.

掲載誌:PLoS One. 2025 Mar 31;20(3):e0321101.

Weblink:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40163490/

2021年、タスク・シフト/シェアにより放射性医薬品の静脈投与に関する業務を診療放射線技師が担うようになりました。本研究では、放射線技師の教育における安全かつ効果的な実技訓練方法の開発を目的に、2種類のVR(仮想現実)教材を試作開発しました。1つは360°動画視聴型VRで、技師の作業手順を自分の目線で学べるもの、もう1つは専用グローブを用いた没入型VRで、実際の操作に近い体験が可能です。これらを用いて没入感の違いが学習効果に与える影響を検証し、安全に反復学習できる方法を科学的に評価することで、放射線技師養成校の教育の質向上を目指します。

A: 動画視聴型VR

B 没入型VR

MINCL

運動療法エビデンス研究チーム

堤 真大先生

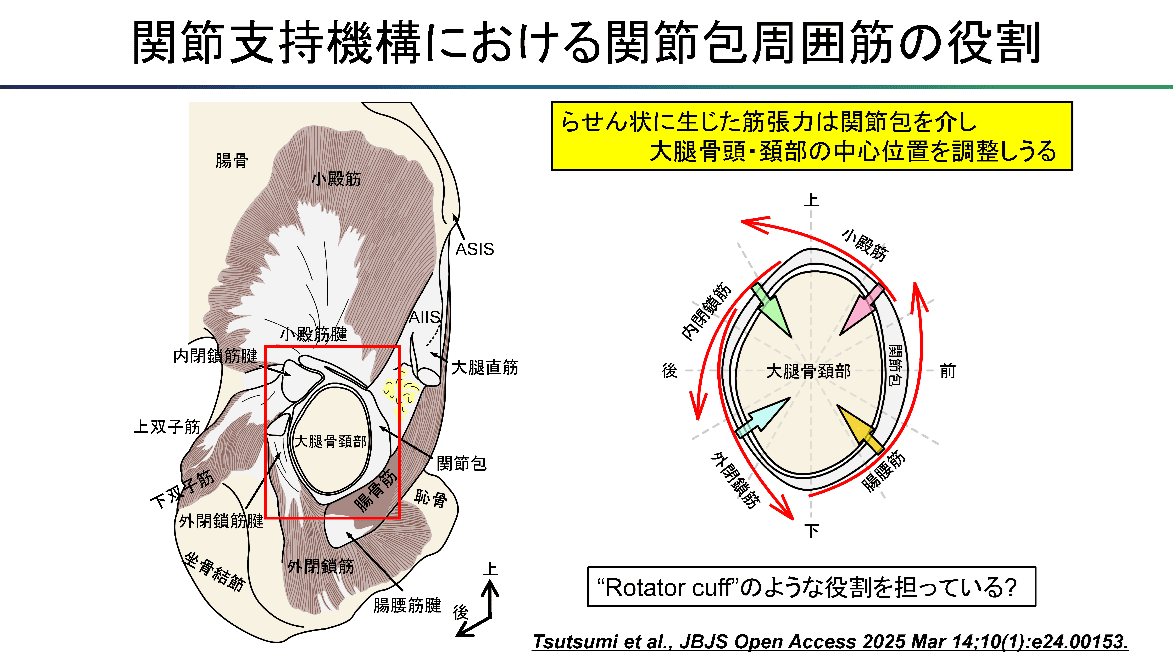

Anatomic Study of Hip Pericapsular Muscle Arrangement on the Joint Capsule

(股関節包周囲筋の筋配列-解剖学的研究-)

著 者:Masahiro Tsutsumi, Akimoto Nimura, Hajime Utsunomiya, Masahiro Ikezu, Yasuhiko

Iizuka, Shintarou Kudo, Keiichi Akita

掲載誌:JB JS Open Access. 2025; 10(1): e24.00153

Weblink:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40094078/

股関節の安定性において関節包周囲の筋(腸腰筋、外閉鎖筋、上・下双子筋+内閉鎖筋、小殿筋)が重要な役割を担うことは知られていますが、具体的に「どのような役割を担うか」という点についてはよくわかっていませんでした。

本研究により、関節包周囲筋は、①大腿骨頚部軸を中心にらせん状に配列し、②関節包に筋周膜(腸骨筋・外閉鎖筋・双子筋)や腱(小殿筋)を介して組織学的に連続する、ということがわかりました。

各筋の収縮力は、関節包を介して大腿骨頭・頚部の中心位置を調整することが考察され、このことから、いわゆる肩における回旋筋腱板(Rotator cuff)のように、上記の関節包周囲筋を“Hip rotator

cuff”と呼称するのが良いと考えられます。

作業療法学科

鍵野 将平先生

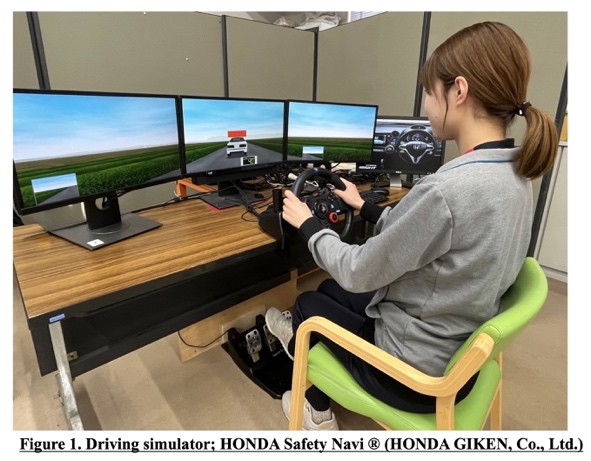

A study on brake-accelerator reaction times in elderly patients after artificial knee joint and hip joint replacement surgery

(人工膝関節および人工股関節置換術後の高齢患者におけるブレーキ・アクセル反応時間に関する研究)

著者:Shohei Kagino, Hiroyuki Tanaka, Nobuyuki Miyazaki, Yasuo Naito

掲載誌:Traffic Inj Prev. 2025; 6: 1-8

Weblink:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40048595/

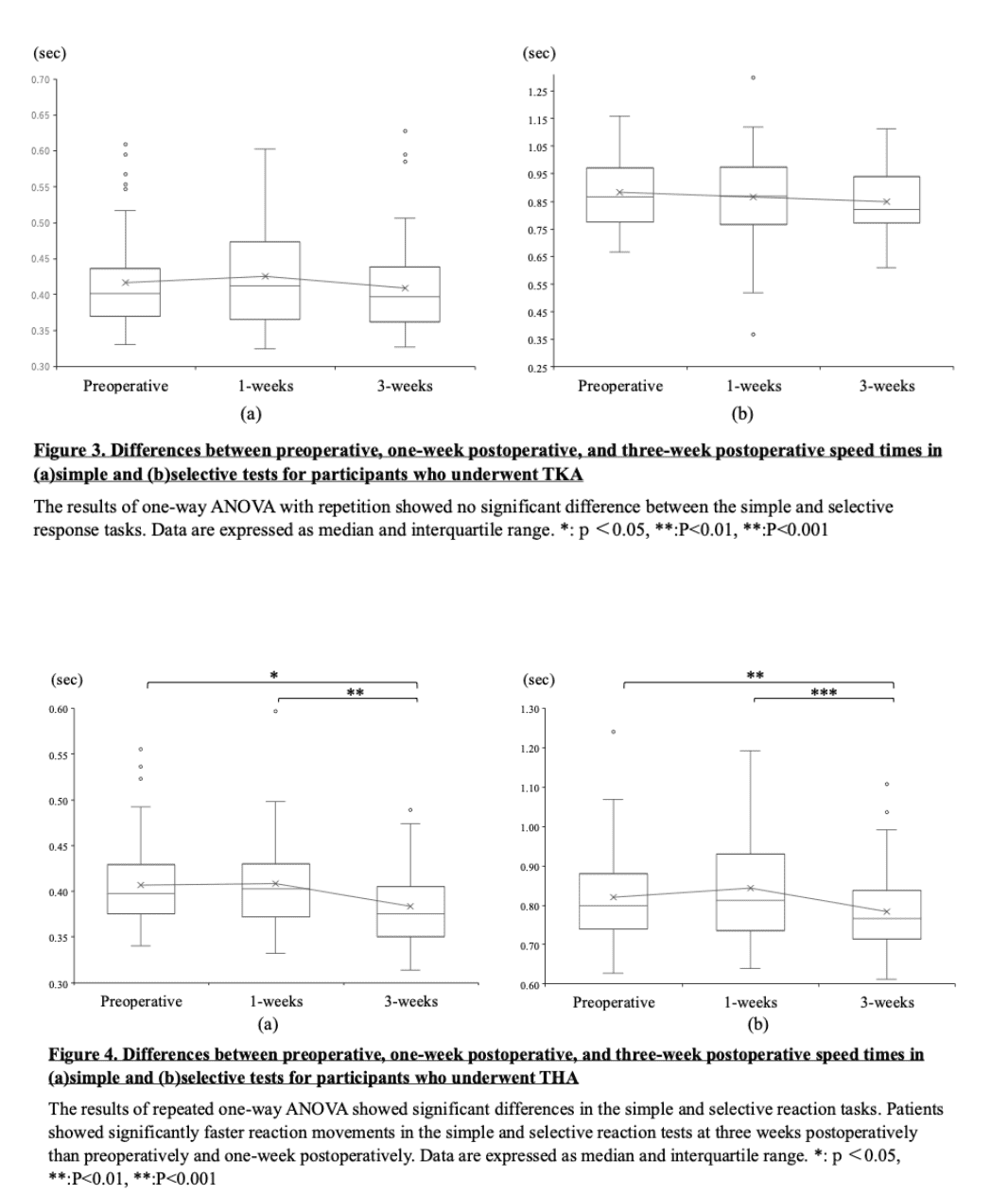

本研究では、膝や股関節に人工関節置換術(TKA・THA)を受けた方が、いつ頃から安全に自動車運転を再開できるのかを調べました。運転操作の安全性を確かめるため、ドライビングシミュレーターを用いて、術前と術後のアクセル・ブレーキ操作の反応時間を比較しました。その結果、多くの方は術後1週間で、術前とほぼ同じように反応できることがわかりました。さらに股関節の手術を受けた方の多くは、3週間後には術前よりもスムーズに操作できるようになっていました。

この成果は、人工関節手術後の「運転再開の目安」を考える上で参考になります。ただし、回復のスピードには個人差があるため、実際に運転を再開する際には必ず主治医と相談し、安全を確認してから判断することが大切です。

診療放射線学科

今井 信也先生

Evaluation of factors influencing eye lens radiation dose while using radiation protection glasses in interventional radiology: A phantom study.

(インターベンショナルラジオロジーにおいて放射線防護メガネ使用により水晶体被ばく線量に影響する要因:ファントム研究)

著者:Shinya Imai, Asuka Yamahata, Tatsuhiro Gotanda, Manabu Akahane, Yasuyuki Kawaji,

Takuya Akagawa, Hidetoshi Yatake

掲載誌:European Journal of Radiology. 2025; 184: 111943

Weblink:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39884253/

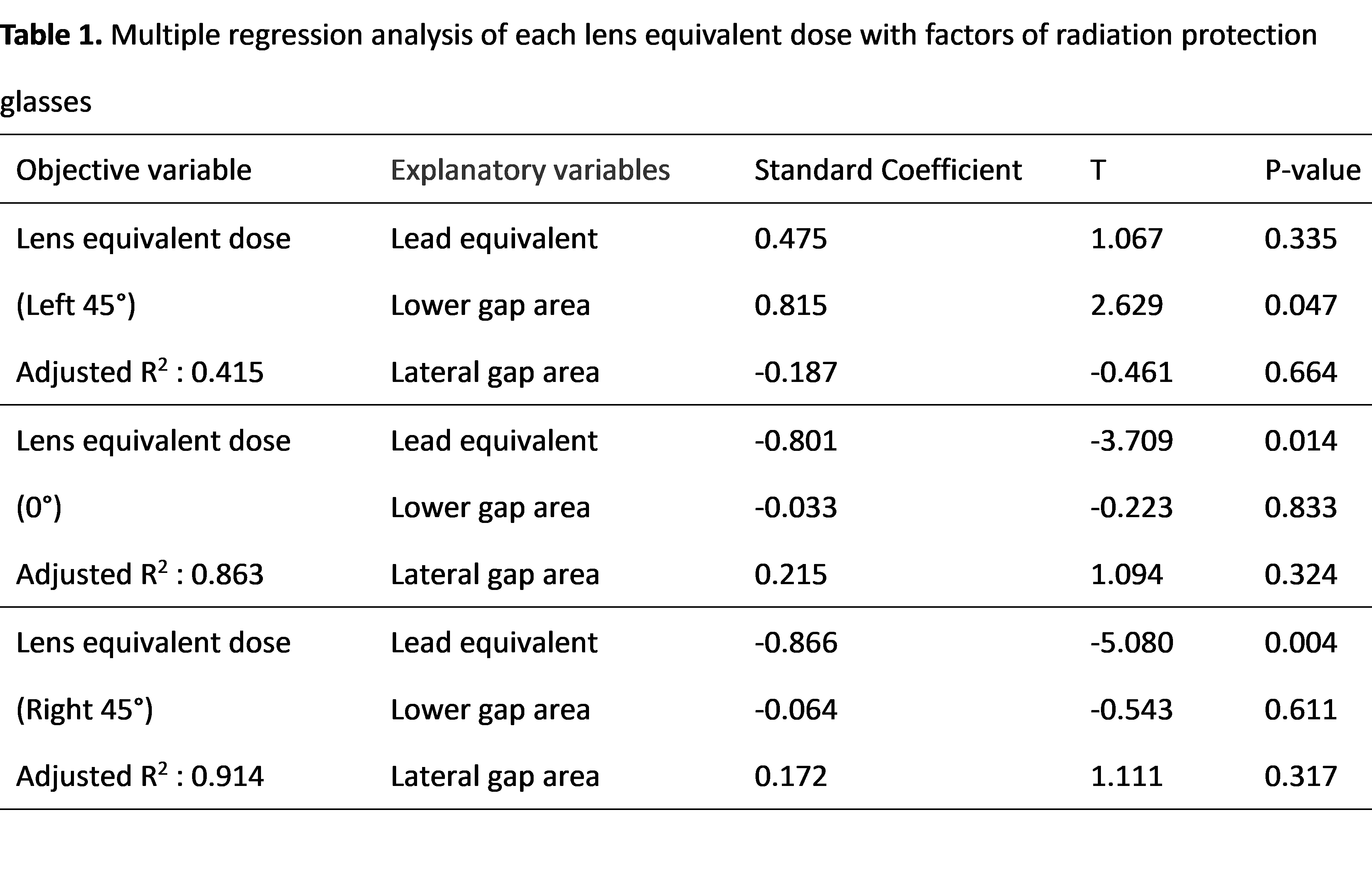

放射線防護メガネはインターベンショナルラジオロジーにおける水晶体の被曝低減に有効な手段である。しかし、レンズの鉛含有量や形状によってその防護率は異なる。本研究では、術者の顔面方向の変化、様々なレンズの鉛含有量やフレーム形状による散乱線防護率を測定し、水晶体線量低減に有効な要因を検討した。

結果、単回帰分析により術者の顔が0度または右45度向きの場合、鉛含有量と水晶体等価線量間に有意差が認められ、左45度向きでは、皮膚と眼鏡下部隙間面積とで有意差が認められた。このことから、放射線防護眼鏡は、レンズの鉛当量を増加させるだけでなく、皮膚とレンズ下部の隙間を最小化することが、水晶体被ばく低減に有効であることが明らかとなった。

看護学科

岩佐 由美先生

「自宅」と「居住系施設」居住者に対する訪問看護ケアの差:パーキンソン病患者を例にした住まいの環境とケアの検討

著者:岩佐由美、藤井千枝子

掲載誌:日本健康医学会雑誌. 2025年1月; 33(4): 534-541

Weblink:https://www.jstage.jst.go.jp/article/kenkouigaku/33/4/33_534/_article/-char/ja

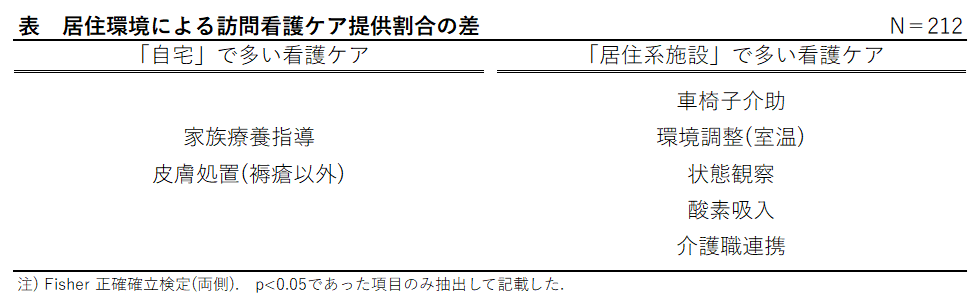

本研究は、パーキンソン病患者さんに対する訪問看護師のケアが「住まい」の環境によりどう異なるか分析したものです。分析対象の212人の患者さんのうち18.4%が「自宅」以外の「居住系施設」に居住していました。年齢の中央値は「自宅」より「居住系施設」で高く有意差がありましたが、介護度、ヤール度数は有意差がありませんでした。いくつかの看護ケアは居住環境で提供割合に差がありました(表)。患者さんやご家族の加齢が「居住系施設」入居を増加させていることや、「住まい」により患者の生活像や安全リスクは差が生じ看護ケアが異なることが分かります。居住環境の整備と環境の差を補うようなケアが必要と考えられます。(本研究は勇美記念財団2020年度前期一般助成金によるものの一部です。)

MINCL 所長

工藤 慎太郎先生

Association Between Anterior Knee Pain and Soft Tissue Gliding of the Anterior Knee Region After Total Knee Arthroplasty: A Cross-Sectional Study

(人工膝関節全置換術後の膝前面部痛と軟部組織の関係性)

著者:Shunto Fukuyama, Masahiro Tsutsumi , Kengo Kawanishi, Takashi Kitagawa,

Shintarou Kudo

掲載誌:Arch Phys Med Rehabil. 2024; S0003-9993(24): 01400-X

Weblink:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39725296/

膝の変形と痛みが強くなると、最終手段として、人工関節を入れる手術を行います。人工関節に入れ替えると膝の痛みは無くなると思いますが、実は階段を降りたりする時に、膝の前面に痛みをもつ人も一定数います。不自由なく日常生活を送るためのリハビリでとても問題になります。これまでは大腿前面の筋力が問題と考えられていましたが、実は手術で切った部分の周りの皮下脂肪と膝の腱の間が、動きが悪い人が痛くなることがわかりました。これにより、手術後のリハビリでは単純に筋トレするだけでなく、キズの周りを動かすリハビリが必要になることがわかりました。

臨床検査学科

竹下 ひかり先生

Muscle mass, muscle strength and the renin-angiotensin system

(筋肉の質・量の調節におけるレニン-アンジオテンシン系の働き)

著者:Hikari Takeshita, Koichi Yamamoto , Masaki Mogi , Hiromi Rakugi

掲載誌:Clin Sci (Lond). 2024 Dec 24; 138(24): 1561-1577

Weblink:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39718491/

レニン・アンジオテンシン系(RAS)は、血圧や体液循環の調節に関わる重要な仕組みで、古くより肺や腎臓など多臓器が関与する『循環RAS』が知られていました。近年、この『循環RAS』だけではなく、各臓器に固有の『組織RAS』の存在が明らかとなり、その生理機能が注目されています。骨格筋にも独自の組織RASが存在し、筋肉量や筋力に影響を与えることが分かってきました。特に、RASの過剰な活性化が筋力低下を引き起こすことや、降圧薬であるRAS阻害薬が筋機能に良い影響を与える可能性が注目されています。また、近年明らかとなっている、RASに内在する臓器保護的な作用を果たす『RASの保護軸』についても、骨格筋における役割の解析が進み、骨格筋におけるRASの生理機能の詳細が明らかとなりつつあります。今後、サルコペニア(加齢による筋肉量の減少および筋力の低下)や慢性疾患による筋力低下への治療法として、RASを標的としたアプローチが期待されており、本総説においては、筋肉の質・量の調節におけるレニン‐アンジオテンシン系についてのこれまでの知見と今後の展望についてまとめました。

鍼灸学科

信江 彩加先生

Magnetic Garments Promote Parasympathetic Dominance and Improve Sleep Quality in Male Long-Distance Runners Following a 30 km Run.

(磁気ウェアは30km走った男性長距離ランナーの副交感神経優位を促進し睡眠の質を改善する)

著者:Ayaka Nobue, Kanae Sano, Masaki Ishikawa

掲載誌:Sensors. 2024; 24(21): 6820

Weblink:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39517717/

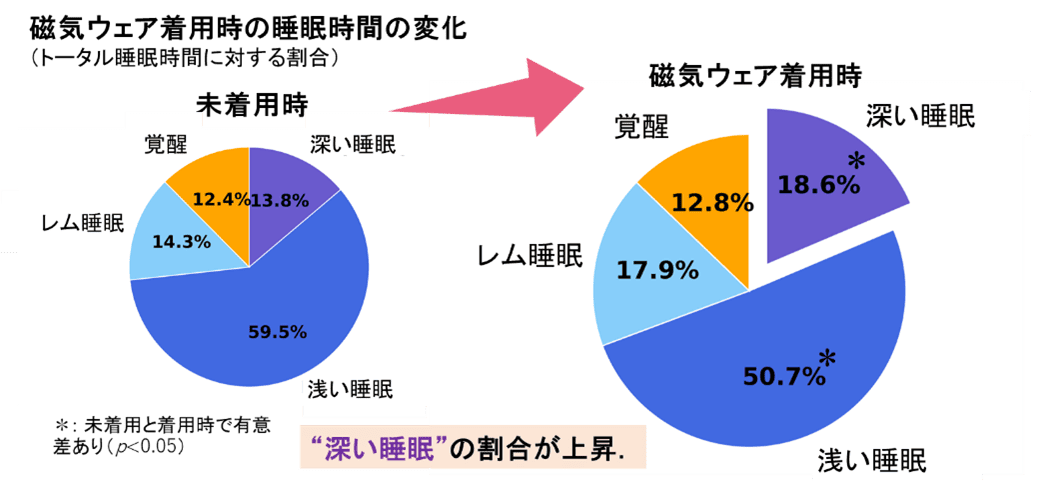

男子長距離ランナー15名を対象に、高強度運動後の疲労回復に対する磁気ウェアの効果を検証しました。被験者には30㎞走の前後の夜に磁気ウェアまたは非磁気ウェアをランダムに着用してもらい、心拍および睡眠を測定しました。その結果、磁気ウェアの着用は副交感神経優位性を促し、深睡眠時間を増加させることで睡眠の質を改善し、さらに主観的な回復感を向上させることが確認されました。以上より、磁気ウェアは激しいトレーニング後の疲労回復を促進する実用的な方法となる可能性が示唆されます。

看護学科

外村 昌子先生

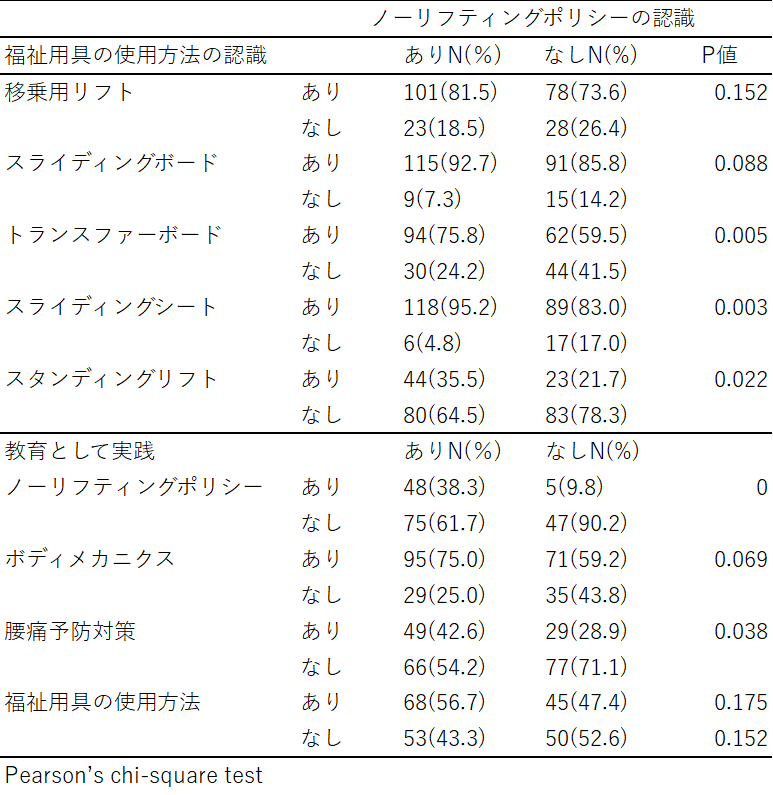

ノーリフティングポリシーに関する看護系大学教員の認識

著者:外村 昌子、村上 生美

掲載誌:看護人間工学会誌(2435-2586)6巻 Page14-22(2025.03)

Weblink:https://www.n-ergonomics.jp/journal/journal_6/

看護師の腰痛問題は深刻です。看護師の腰痛予防は、良いケアの提供と離職を防ぐ要因だとされています。腰痛予防のための考え方として、「ノーリフティングポリシー」という人力だけで援助せず、福祉用具を上手く使用するメソッドがあり、看護師になる前にこのような教育が必要だと考えました。そこで、全国の看護系大学の教員を対象にノーリフティングポリシーの認識と福祉用具の使用方法,腰痛予防対策の認識とその教育実践を調査しました。ノーリフティングポリシーの認識のある教員は全体の約50%、実践は20%で、基礎看護学領域で主に指導されていました。福祉用具の使用方法の認識は50%、指導が20%でした。ノーリフティングポリシーが広がらない理由は授業時間の確保の難しさ、福祉用具の整備の不十分さなど移乗・移動技術を学ぶ環境などの課題が明らかとなりました。今後の基礎教育における腰痛予防対策の充実の必要性が示唆される結果となりました。

ノーリフティングポリシーと移乗用具・教育内容との関連

言語聴覚学科

冨田 哲也先生

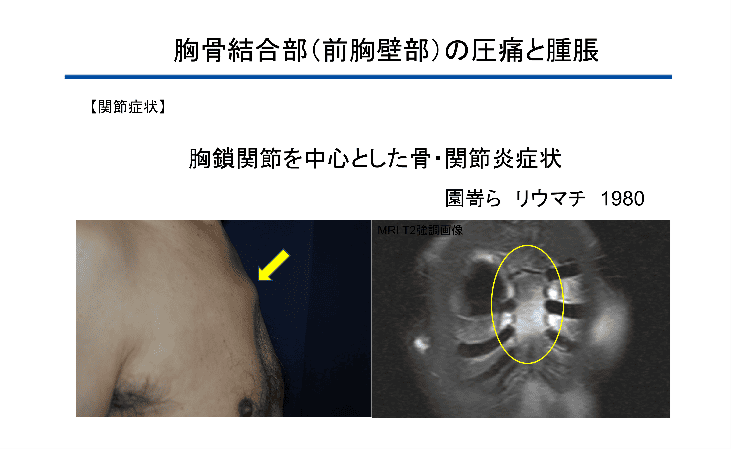

Modified pustulotic arthro-osteitis diagnostic guidance 2022 - Modified Sonozaki criteria - Secondary publication.

(改訂掌蹠膿疱症性骨関節炎診断ガイダンス2022)

著者:Tsuji S, Okubo Y, Kishimoto M, Taniguchi Y, Ishihara Y, Tamura M, Kobayashi S,

Watanabe R, Takakubo Y, Tomita T

掲載誌:Modern Rheumatology. 2024; 34(5): 1076-1078.

Weblink:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38300513/

掌蹠膿疱症性骨関節炎は掌蹠膿疱症という主に手足に出現する皮膚疾患に伴い出現する骨関節炎で、前胸壁である胸鎖関節や胸肋関節が好発部位です。疼痛と共に骨増殖性変化により骨性隆起が特徴的です。30%程度は頸椎や腰椎などの体軸関節にも炎症が生じ進行すると体軸関節が骨強直することもある疾患です。1979年に東京大学整形外科の園嵜先生によって世界で初めて報告された疾患です。40年以上経過し、小生が研究代表を務める厚生労働省研究班で診断ガイダンスが今回改訂されました。骨関節炎を単純X線ではなくMRIで評価することでより早期に診断が可能となり骨関節破壊が生じる前に治療介入することが目的です。我が国では患者数は5000人程度とされ稀な疾患で診断が難しいとされています。

診療放射線学科

上田 淳平先生

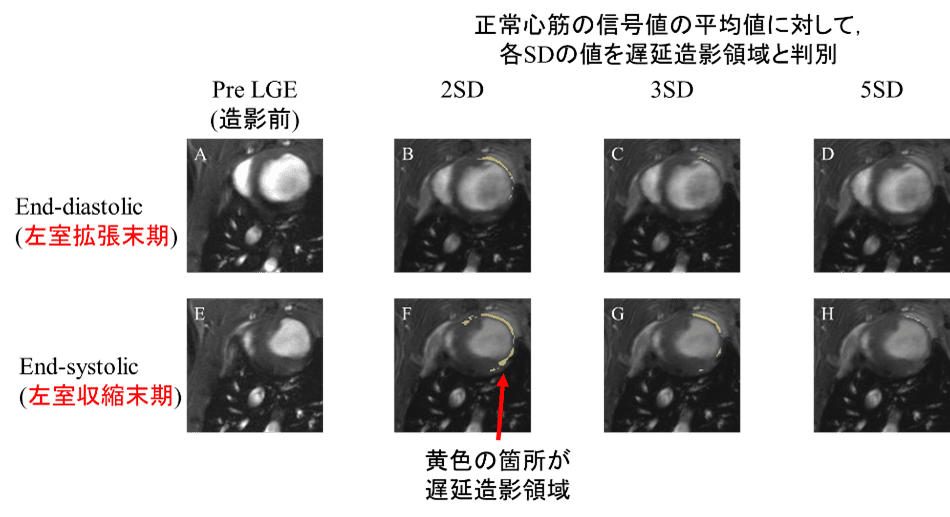

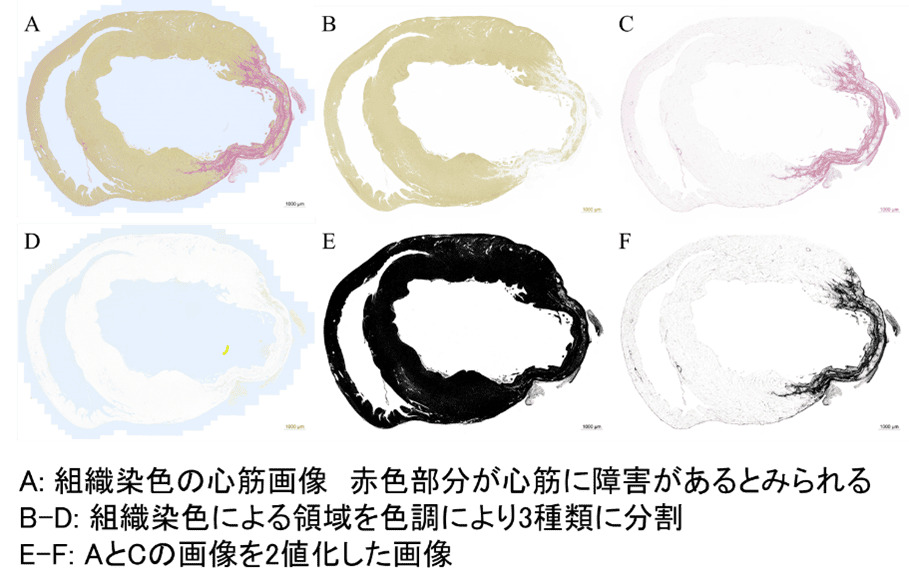

Conditions for late gadolinium enhancement MRI in myocardial infarction model rats that better reflect microscopic tissue staining

(心筋梗塞モデルラットにおける組織染色所見を、より的確に反映する遅延造影MRI撮像条件の検討)

著者:Junpei Ueda, Hayato Kurata, Miwa Ota, Isamu Yabata, Koji Itagaki, Reika Sawaya,

Chiharu Murata, Natsuo Banura, Hiroyuki Nishida, Shigeyoshi Saito

掲載誌:Sci Rep. 2024 Aug 7; 14(1): 18308

Weblink:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39112681/

遅延造影MRIは、Gd造影剤を使用して心筋の障害部位を高信号で描出し、障害の程度を評価する技術です。従来の研究では、心筋梗塞モデル動物を安楽死させた後に心臓を摘出し、MRI画像と組織染色像を比較する手法が用いられてきました。本研究では、生存した心筋梗塞モデルラットに対して遅延造影MRIを実施し、撮像直後に心臓を摘出して組織染色像と比較することで、より実用的な評価方法を検討しました。その結果、正常心筋の信号値の平均±2SDを基準として障害心筋を判定する方法が、組織染色像との間で最も高い相関を示すことが明らかになりました。

MINCL 所長

工藤 慎太郎先生

Effect of isometric quadriceps exercise on local microcirculation of the infrapatellar fat pad in female patients with knee osteoarthritis

(変形性膝関節症の女性における大腿四頭筋等尺性収縮中の膝蓋下脂肪体の局所微小循環について)

著者:Syoya Nakanishi, Masahiro Tsutsumi, Masashi Kitano, Takashi Kitagawa, Toshinori

Miyashita, Makoto Wada, Shintarou Kudo

掲載誌:Osteoarthritis Cartilage. 2024; 32(10):

1319-1326

Weblink:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38824995/

変形性膝関節症ではお皿と呼ばれる膝蓋骨の下にある柔らかい脂肪(膝蓋下脂肪体)が線維化といって、硬くなります。これは膝の前面の痛みや可動域制限の原因にもなります。我々は長年この線維化のメカニズムについて研究し、脂肪体の酸欠が線維化に関わることを見つけていました。また膝のリハビリでよく行われる大腿前面の筋トレを行った後に、酸素化が起こることも確認していました。そこで、変形性膝関節症の患者さんで、同じ現象が起こるかを確認したところ、変形性膝関節症があると、筋トレ後の酸素化が起きないことがわかりました。この研究によって、脂肪の線維化のメカニズムに酸欠が関わっていそうなことを証明する手法が開発されました。

臨床検査学科

関根 将先生

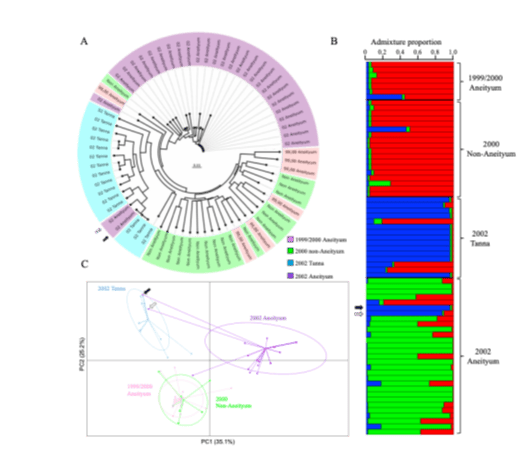

Tracing the origins of Plasmodium vivax resurgence after malaria elimination on Aneityum Island in Vanuatu

(バヌアツ共和国アネイチュム島におけるマラリア撲滅後に勃発した三日熱マラリア再興の起源を追跡する)

著者:Sho Sekine, Chim W Chan, Morris Kalkoa, Sam Yamar, Harry Iata, George Taleo,

Achyut Kc, Wataru Kagaya, Yasutoshi Kido, Akira Kaneko

掲載誌:Commun Med. 2024; 4(1): 91

Weblink:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38762604/

バヌアツ共和国のアネイチュム島では1997年にマラリアが根絶されましたが、2002年に再流行が発生しました。本研究は再発当時の血液サンプルから得られた寄生虫のDNAを解析し、流行の大半は共通祖先をもつ系統の急速な広がりであることを示しました。また近隣のタンナ島や過去の感染再燃など複数の輸入感染が関与した可能性を示しました。

離島という特殊な環境においてマラリアの根絶を保つには、入島者について感染の有無を適切に監視し、迅速に対策可能な体制の継続が重要と示唆されます。

学会発表

作業療法学科

勝原 勇希先生

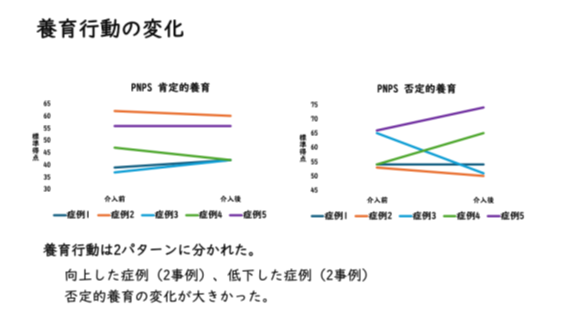

協調の困難さがある子どもに対する作業遂行への介入が子ども、養育者に及ぼす影響

発表者:勝原勇希、中井昭夫

学会名:日本発達系作業療法学会 第13回学術大会

開催日:2025年3月16日

発達障害のある子どもには、体育や靴ひも結び、はさみや定規を使うといった日常の動作が苦手な子がいます。こうした「不器用さ」は、勉強や心の健康、さらに親の養育行動にも影響します。本研究では国際的に推奨されるCO-OPアプローチを5組の親子に行い、その効果を調べました。CO-OPとは、子どもが「やりたいこと」を練習する際に、どうすればうまくできるかを一緒に考え、自分でできるように支援する方法です。結果、子ども全員が目標を達成しました。さらに2家庭では親の否定的な養育行動が減りましたが、他の2家庭では否定的な養育行動が強まりました。これは親自身の心の健康の低下に加え、子どもの練習にどう関わり、専門家の工夫をどう取り入れるかといった参加の仕方も効果に影響している可能性が示されました。

看護学科

川添 英利子先生

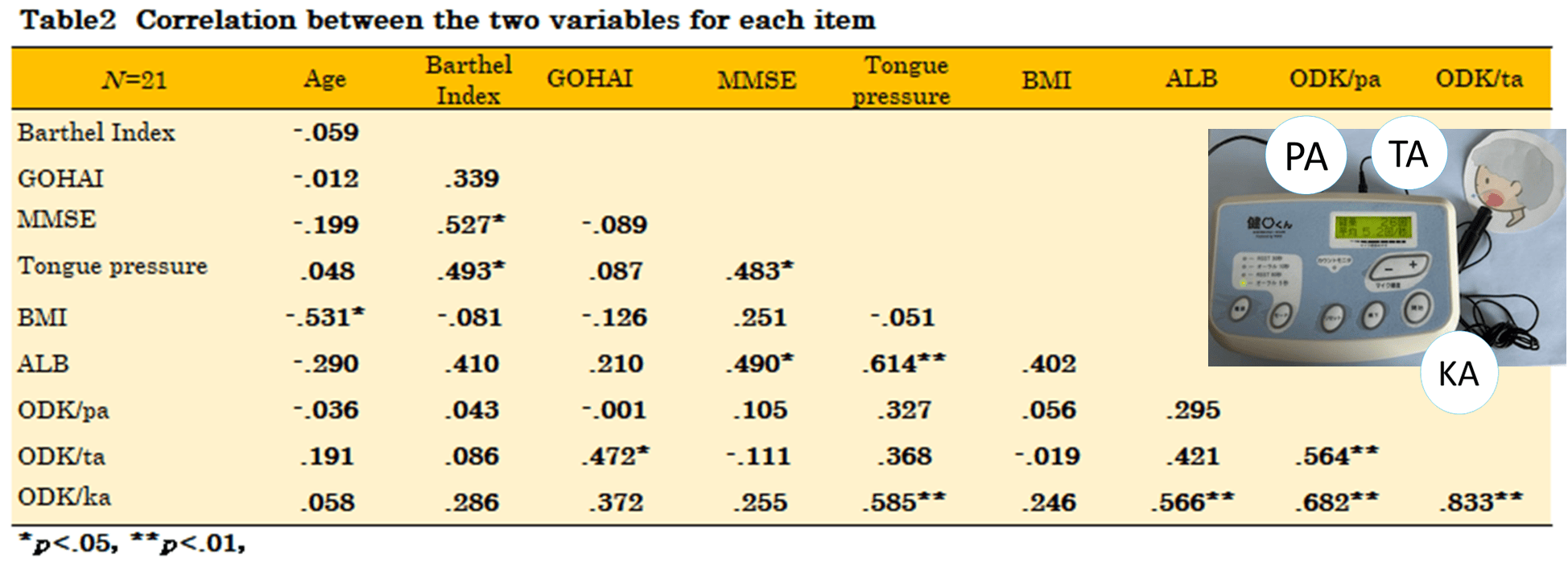

Association between Oral function, Cognitive Function and Nutritional Status in Older People Requiring Long-Term Care.

(寝たきり高齢者における口腔機能,認知機能,および栄養状態の関連)

発表者:Eriko Kawazoe,Masako Sotomura

学会名:15th International Nursing Conference & 28th East Asian Forum of Nursing Scholars

開催日:2025年2月13日

健康寿命の延伸を阻む要因の一つにオーラルフレイルがあります。フレイル(Frailty;虚弱,脆弱)は、オーラル(Oral:口)を合わせた造語であり、「口の虚弱」という意味を持ちます。寝たきりの状態は無重力と同様であり、舌をはじめとする口腔内の機能を衰えさせ、しいては認知機能低下につながるのではないかと考えました。そのため、寝たきり高齢者における口腔機能、認知機能および栄養状態の関連性を明らかにすることを目的に本研究を行いました。

寝たきり高齢者の口腔機能(舌圧、口の巧緻性であるオーラルディアドコキネシス:ODKなど)、認知機能(ミニメンタルステート検査:MMSE)、栄養状態(ALBなど)のデータを収集した結果、ODKの中でも、特に/ka/の発音は舌の筋肉が主に動くことからALBと関連しており、舌圧と認知機能の関連は、舌を動かすことが認知機能の維持に重要であることが示唆されました。

臨床工学科

布江田 友理先生

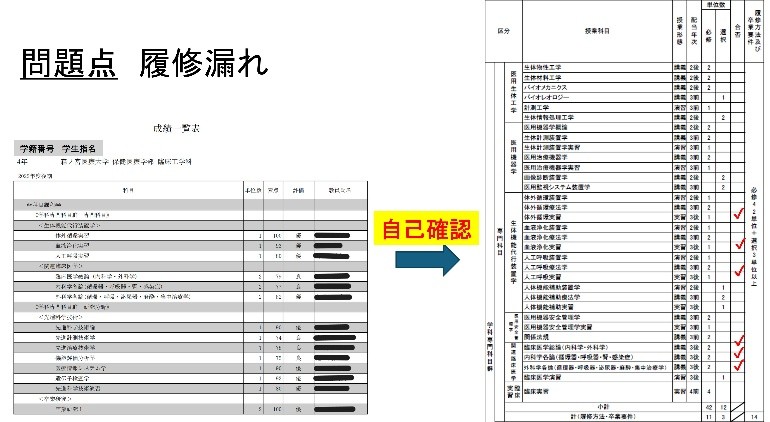

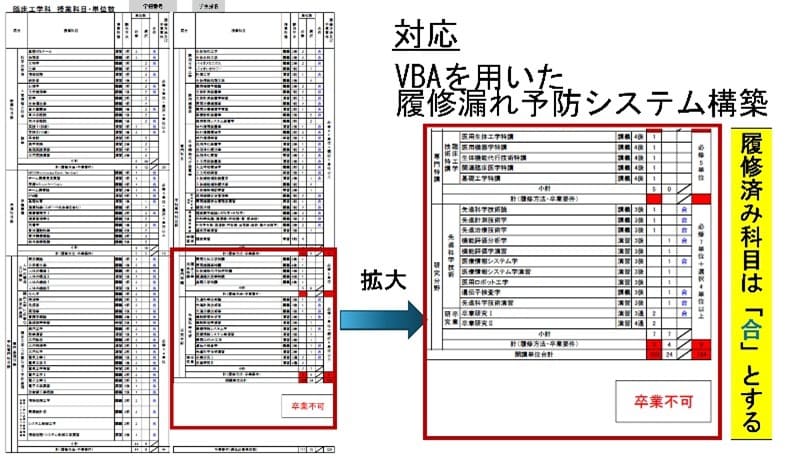

A Proposal of Course Support System to Prevent Omission in Course Registration

(履修登録漏れを予防するための学習支援システムの提案)

発表者:布江田 友理

学会名:The Twenty Third Annual Hawaii International Conference on Education

開催日:2025年1月4日~7日

本研究では、単位取得状況を可視化する履修科目一覧表をVBAで作成し、学生の履修登録を支援するシステムを開発しました。作成したシステムは学科教員9名全員と学生209名中99%から「履修状況の把握が容易になった」との評価を得て、実際に76%の学生が履修登録時に活用することを確認しました。

日本の高等教育機関では「単位制」を採用しており、学生は自由に履修科目を選択できますが、履修申請漏れは自己責任となります。ヒューマンエラーによる履修漏れを防ぐためには、未然防止策が不可欠です。本システムを通じて、学生が正確な履修状況を把握し、単位不足による卒業や国家試験受験資格の取得遅延を防ぐことが期待されます。

言語聴覚学科

芝 さやか先生

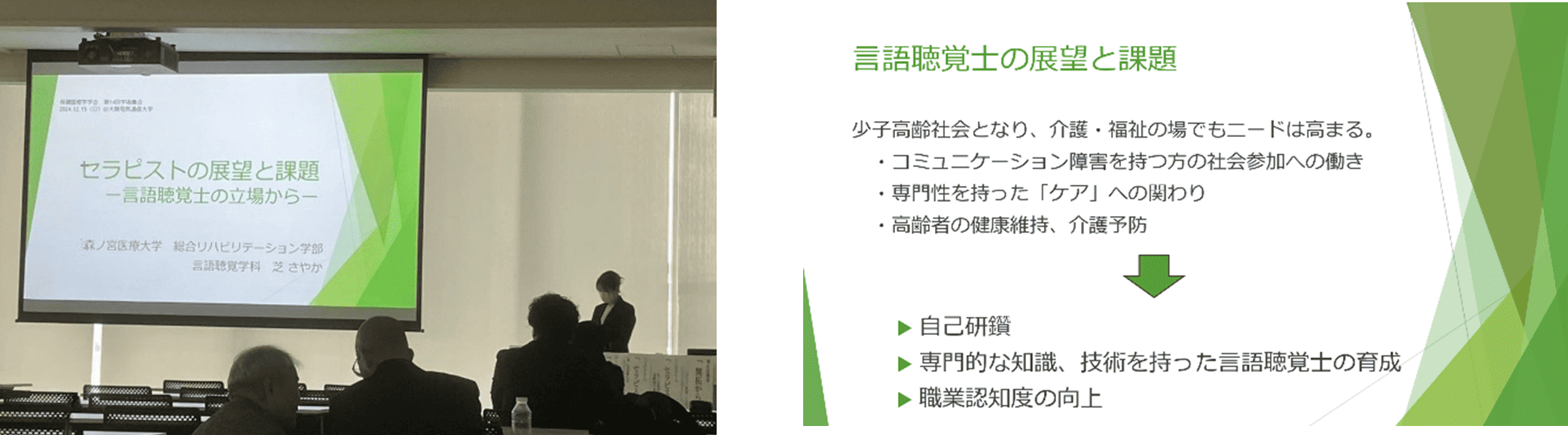

セラピストの展望と課題-言語聴覚士の立場から-

発表者:芝 さやか

学会名:第14回保健医療学学会

開催日:2024年12月15日

本シンポジウムでは、日本で進んでいる少子高齢化や、それに伴う介護を担う人の不足を背景に、「言語聴覚士」の役割の拡大と専門性の重要性についてお話ししました。最近では、失語症の方の意思疎通を支援する活動や、地域での介護予防、食事の支援など、医療だけでなく介護や福祉の分野でも言語聴覚士の関わりが求められています。

今後は、言葉に障害のある方が社会参加できるようサポートすることや、専門的な立場から「ケア」に深く関わることなど、活動の幅はさらに広がっていくと考えられます。そのためには、専門職としての質の向上とともに、世の中にもっと「言語聴覚士」のことを知ってもらうことが大切だと感じています。

臨床検査学科

小林 彩香先生

視線測定装置を用いた細胞診検査技術の評価方法の検討

発表者:小林 彩香

学会名:第63回日本臨床細胞学会秋季大会

開催日:2024年11月17日

がんの早期発見などに活用される「細胞診検査」は、検査者の目によって細胞のわずかな異常を見つける極めて専門的な作業です。しかし、その技術は長年、熟練者の経験に頼っており、教える側も学ぶ側も大きな負担を抱えてきました。本研究ではこの課題に対し、視線計測装置を用いた研究に取り組んでいます。検査中の視線の動きを記録・解析することで、熟練者特有の暗黙知(観察パターン)を見える化し、教育や評価への応用を目指しています。

この取り組みにより、初心者が効率的にスキルを習得できる仕組みの開発や、技能継承の再現性向上が期待されます。教育現場と医療現場の橋渡しとなる、本学ならではの実践的な研究です。

看護学科

岩佐 由美先生

パーキンソン病患者の日常生活困難と生命危険を回避するウェアラブル電子機器の活用

発表者:岩佐由美、齋藤いずみ

学会名:第12回看護理工学会学術集会

開催日:2024年11月3日

パーキンソン病患者さんは睡眠障害や起立性低血圧などの非運動症状に悩まされることが多く、中には安全を脅かすようなものがあります。研究者は日常生活の安全のためのウェアラブル電子機器の活用を検討していますが、本研究では、179件の先行研究における電子機器の活用状況を分析しました。結果、ウェアラブル電子機器は運動症状(運動機能)に関連した使用が多く(歩行関連が最多)、非運動症状に着目した使用には、心拍、睡眠、幻覚に関するものがあることが分かりました。機器使用目的は、早期診断、リハビリテーション(促進・評価)、薬効評価、遠隔診療などがありました。ウェアラブル電子機器は簡便性や長時間の測定可能性が強みですが、データ解釈の遅れも指摘されます。エビデンスを集積する必要があると考えています。(本研究は科研費課題番号:24k20294による研究の一部です。)

診療放射線学科

今井 信也先生

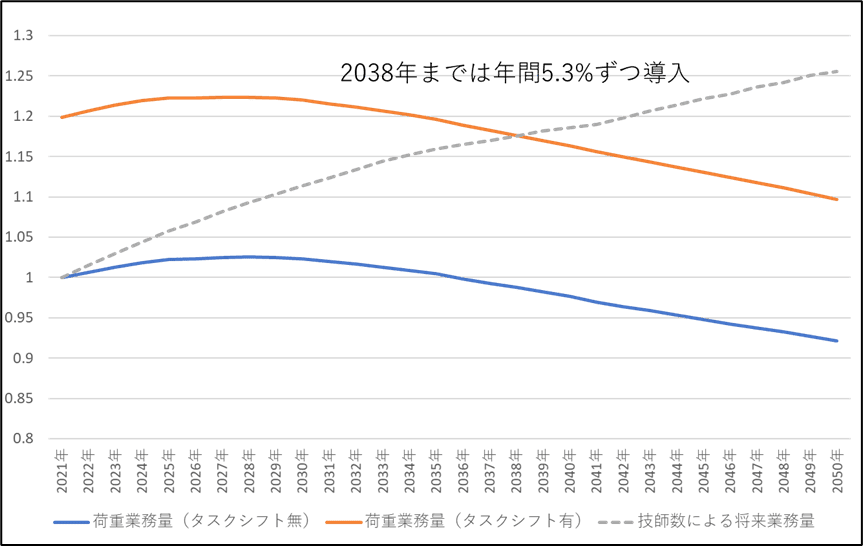

NDBオープンデータを活用した診療放射線技師の需給推計とタスクシフト/シェア運用の将来予測

発表者:今井信也, 藤田秀樹, 大鷹豊, 森田雅士, 西岡祐一, 今村知明

学会名:第1回日本放射線医療技術学術大会

開催日:2024年11月2日

2024年4月から開始された医師の働き方改革により、診療放射線技師へもタスク・シフト/シェアに関する業務が多数追加されました。本研究は、NDBオープンデータにより、タスク・シフト/シェアに関する業務を定量化したわが国で初めての研究です。現在までに追加されたタスク・シフト/シェアに関する業務を6項目に区分し、業務内容に応じた荷重係数を設定することでタスク・シフト/シェアに関する業務量の定量化を可能としました。将来の画像検査件数は2028年をピークに減少していきますが、タスク・シフトの業務を徐々に運用していくことで、今後も増加していく技師数と業務量における需給のバランスを保つことが可能です。

図1 診療放射線技師数による将来業務量とタスク・シフト有無の業務量

理学療法学科

澤田 優子先生

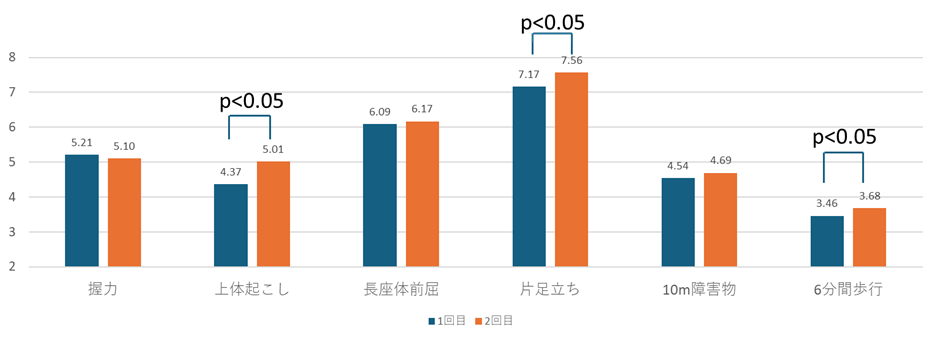

地域住民の共創well-being(第3報) 継続的リハ事業の身体機能維持効果

発表者:澤田優子, 角田晃啓, 田中笑子, 冨崎悦子, 渡邉多恵子, 奥村理加, 木下弘, 両角咲, 後藤桃佳, 安梅勅江

学会名:第83回日本公衆衛生学会総会

開催日:2024年10月30日

本研究は、A自治体で行われている高齢者向けの健康づくり事業「トビリハシステム」の効果を検証したものです。トビリハシステムは、身近な地域にある「運動実践室」を活用し、高齢者が気軽に継続して運動に取り組めるよう整えられた仕組みです。60歳以上の参加者78名を対象に、1年間で体力測定を2回実施しました。その結果、腹筋や片足立ち、歩行力など複数の項目で機能の維持や向上が見られました。高齢期において運動習慣を続けることは、健康寿命の延伸や生活の質の維持につながる可能性が示されました。

言語聴覚学科

舘 幸枝先生

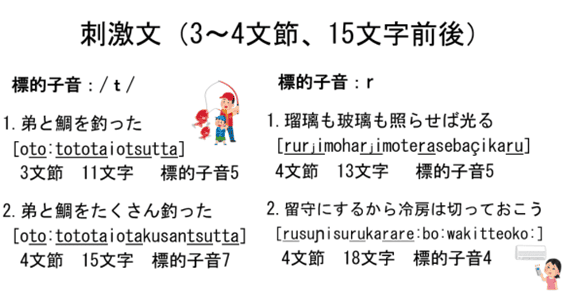

構音評価のための課題文の作成:その2 刺激文の作成とdysarthria(発語運動障害)話者での検証

発表者:舘幸枝、苅安誠、田村俊暁、佐藤剛史

学会名:第69回音声言語医学会

開催日:2024年10月17日

病気をきっかけにろれつがまわりにくくなる「構音障害」があります。言語聴覚士は患者さんの構音訓練を行う前に、どの音が苦手かを「構音検査」で調べます。現在の構音検査は「音」や「単語」を読むまたは繰り返す方法が中心です。しかしこれでは実際の会話に近い状態で構音の問題を十分に調べられません。私たちは患者さんの構音を「文」で評価するために、特定の子音を含み、一息で話せる短い文を作成しました。実際に患者さんに行ったところ、単語では誤りがない音でも、語と語のつながりや文末で誤りが増えました。文での構音評価は既存の検査ではとらえきれない問題を評価でき、より実用的な訓練や工夫につなげられる可能性がありました。

臨床検査学科

竹下 ひかり先生

アンジオテンシン変換酵素2の抗老化作用の機序解明に向けた基礎的検討

発表者:竹下ひかり、樂木 宏実、山本 浩一

学会名:第46回日本高血圧学会総会

開催日:2024年10月13日

アンジオテンシン変換酵素2(ACE2)は、近年、COVID-19の原因ウイルスであるSARS-CoV-2の感染受容体として近年注目された分子です。しかし本来、このACE2は、血圧を調整する機能や、腸管内におけるアミノ酸吸収に寄与する、多様な生理機能を持つ分子です。我々の以前の研究で、ACE2を全身で欠損させたマウスが筋肉の減少や皮膚の萎縮など、老化の兆候を早期に示すことが分かりました。このことは、ACE2が抗老化機能に寄与する可能性を示しています。今回我々は、ACE2の腸管内における機能に注目し、腸管上皮でのみACE2を欠損させたマウスを作成し、その老化表現型について評価しました。その結果、腸管上皮でACE2を欠損させたマウスは、全身ACE2欠損マウスと同様に早期からの筋力低下等を示し、ACE2が腸管における機能を介して抗老化機能を発揮する可能性が示唆されました。今後この研究成果をもとに、老化のメカニズム解明や新たな抗老化戦略の開発につなげていきたいと考えています。

臨床工学科

加納 寛也先生

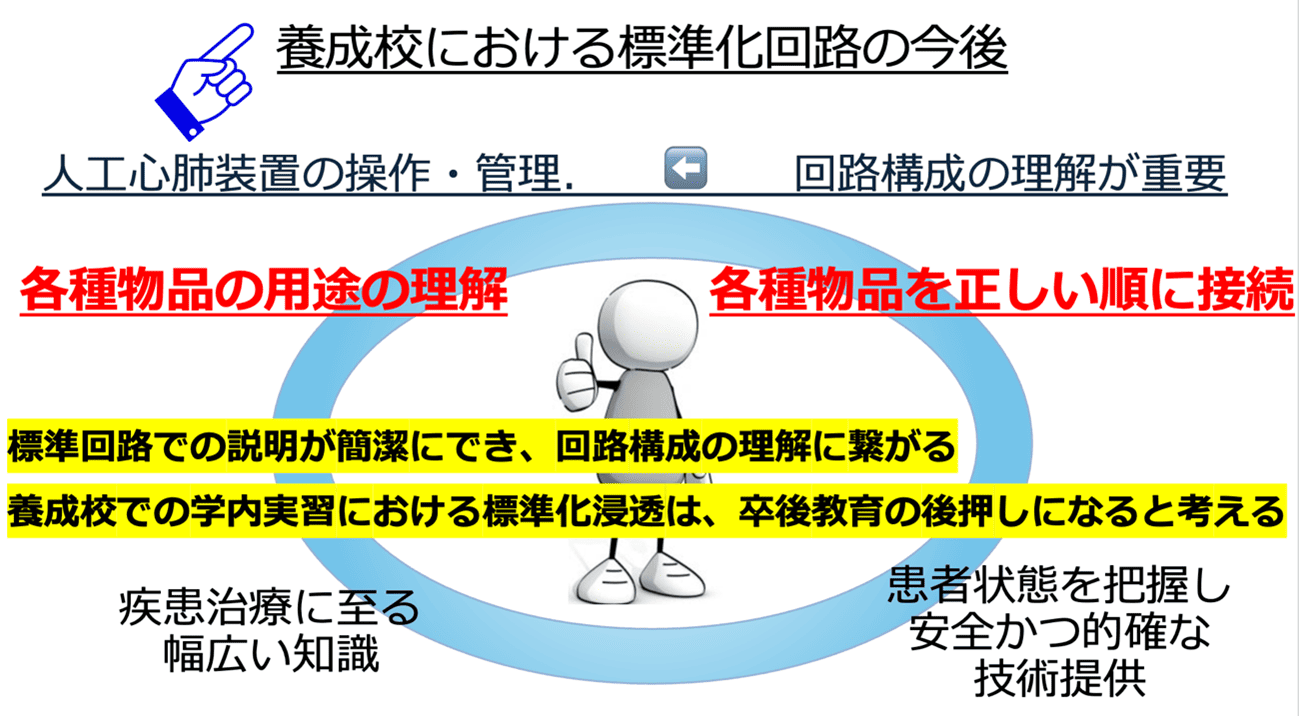

臨床工学養成校で体外循環実習用として標準化回路使用の現状と今後

発表者:加納 寛也

学会名:第49回日本体外循環技術医学会大会

開催日:2024年10月12日

心臓血管外科手術において体外循環は必須であり、学内実習では手術室で実際に使用する体外循環回路を用いた実習が必修項目となります。本学では臨床工学科3年生後期で60名が班に分かれて体外循環の準備から操作など患者シミュレーションを用いた実技で学びます。病院では、施設ごとに体外循環の回路が異なりますが日本体外循環技術医学会では災害時や非常時において全国の施設で使用できる標準回路を示しています。学生の頃から臨床に先駆け標準回路を養成校で使用することで体外循環回路の順番や構成などを正しく理解できるメリットが高く、在学時はもちろん卒後教育の後押しとなることが示唆されました。

理学療法学科

工藤 慎太郎先生

Assessment of the Proprioception for the chronic ankle instability using motion analysis during circumduction of the ankle

(慢性足関節不安定症に対する足関節ぶん回し運動中の固有受容感覚の評価)

発表者:Kudo S

学会名:World Physiotherapy Asia Western Pacific Region Congress 2024 in Bali

開催日:2024年9月27日

足関節の捻挫はスポーツ活動中によく起こる怪我の一つです。しかし、頻繁に起こるが故に、軽視され不十分な治療により、慢性化(いわゆるクセになる)します。スポーツ選手のリハビリではこのクセにならないように、どう治療するかに注目されています。特に、捻挫により足首の不安定感が強くなると本来曲がってはいけない方向に足首を曲げられた時に、それを知覚して、筋肉がガードしてくれる機能が低下していくことが知られています。しかし、その足首の動きを知覚する感覚(固有感覚)の検査は十分に不安定感を反映していないということが問題でした。私たちは足首をグルグル回す運動を目で見て動かすときと、目を閉じてやる時の運動の誤差に注目した評価方法を開発したところ、足首の不安定感をよく反映することを見つけました。

診療放射線学科

西浦 素子先生

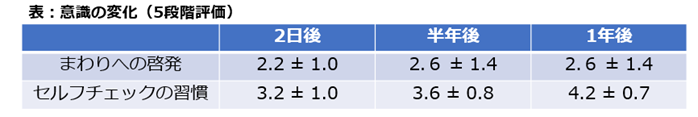

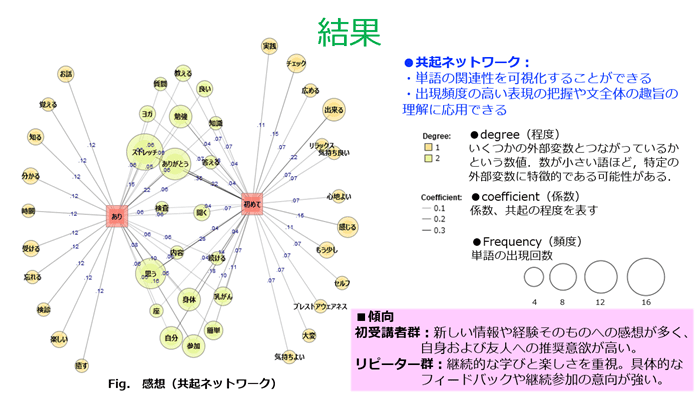

未来の診療放射線技師に対するブレスト・アウェアネス教育効果について:経過報告

発表者:西浦 素子

学会名:第56回日本医学教育学会大会

開催日:2024年8月9日

学生を対象に乳がん啓発セミナーを開催しその成果を前回の同学会で報告しました。セミナーでは専門家をお呼びして自身の乳房をチェックする手法やマンモグラフィ装置を用いた模擬検査の体験を行っています。今回は1年間の追跡調査を行い、対象者の周囲への啓発や自身のセルフチェックに関する行動変容について報告しました。自身の意識は全員が高まり、なかには友人や家族に伝えようとする姿勢も見られました。一方で「つい忘れてしまう」という声もあり、若い世代に乳がんを自分事として捉えてもらう難しさも明らかになりました。この様な活動は将来の乳がん検診受診率向上に寄与することが大いに期待できるといえます。

言語聴覚学科

南都 智紀先生

舌圧波形のフィードバックが舌持久力測定に与える影響

発表者:南都智紀,堀川康平,中尾雄太,栄元一記,豊田果穂,内山侑紀,道免和久

学会名:第25回日本言語聴覚学会 in 兵庫・神戸

開催日:2024年6月21日

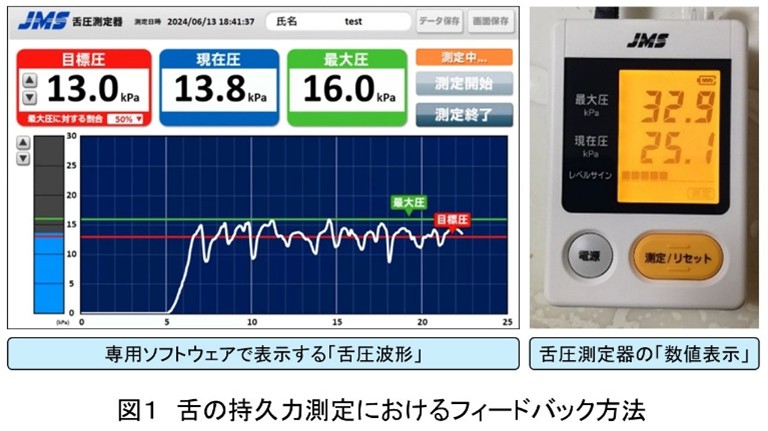

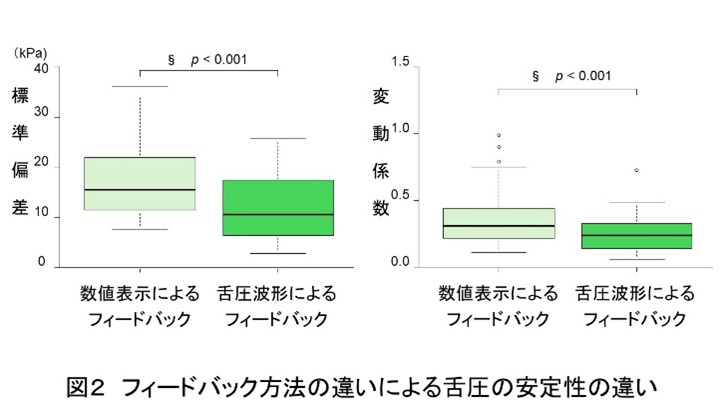

私たちは、舌の力(舌圧)を用いた口腔機能評価の方法を検討しています。舌は「話す」「食べる」「飲み込む」といった生活に欠かせない働きを担っており、加齢や病気で機能が低下すると誤嚥や発音の障害につながります。本研究では、舌の持久力測定において、舌圧計の「数値表示」と、PC用ソフトウェアで表示する「舌圧波形」のフィードバックによる違いを比較しました(図1)。嚥下や発音に障害のある29名の高齢者を対象に調べた結果、舌の持久力測定においては、波形を見ながら行う方が舌圧値の標準偏差や変動係数が有意に小さく、安定した舌圧を維持することができました(図2)。舌の評価だけでなく、持久力のトレーニングにおいても「舌圧波形」が有効な方法となるかもしれません。今後、嚥下障害や発話障害の治療に役立つことを期待しています。

鍼灸学科

熊野 弘子先生

江戸后期的腹診:以多紀元堅《診病奇侅》為中心

(江戸後期の腹診:多紀元堅『診病奇侅』を中心に)

発表者:熊野 弘子

学会名:写本文献与东亚传统医学学术研讨会(上海中医药大学)

開催日:2024年6月16日

Weblink:https://kjrw.shutcm.edu.cn/2024/0620/c803a161046/page.htm

東洋医学における腹診は腹部において身体の状態を診察する方法です。発祥の中国以上に日本では重んじられ、独自に発展してきました。傷寒論系・難経系・折衷系などに大別され、うち難経系腹診の集大成とされる医書に江戸後期の多紀元堅『診病奇侅』があります。(『難経』とは中国の古医学書名。)

『診病奇侅』は多紀元堅がさまざまな医書から腹診の説を収集して編纂したため利便性を有します。しかし一方で、膨大な諸説が入りまじり即臨床応用とはいきません。そこで、先行研究とは異なる文献学的な研究手法を用いて臨床・教育に還元できないか同書の内容を分析、整理してみました。

『診病奇侅』は腹診部位と診断対象臓腑に関しては『難経』とおおむね一致し、難経系腹診書とされるだけありますが、しかし元の『難経』にない説が付加され、『診病奇侅』においても日本独自の腹診が発展していった様が顕著でした。その具体相を詳細に検討したところ、江戸期における腹診の展開の一端が窺え、臨床的に興味深い説も見受けられたものの、現代においてはエビデンスも考慮し、取捨選択して臨床応用が必要なことから、さらなる検討ができたらと考えています。

鍼灸学科

仲村 正子先生

教育・臨床・研究の視点からの経穴詳解−三陰交・合谷・百会について− 教育の視点から

発表者:仲村正子、山見 宝、小井土善彦

学会名:第73回(公社)全日本鍼灸学会学術大会 宮城大会

開催日:2024年5月26日

(公社)全日本鍼灸学会経絡経穴委員会が主催のシンポジウムに登壇しました。三陰交・合谷・百会という、臨床で頻用される経穴(つぼ)について、教育・臨床・研究のそれぞれの立場からどのように捉えているかを発表し、意見交換するという内容でした。私は教育の分野を担当し、本学で実施している経絡経穴学教育の方法や工夫、今後の課題などを共有しました。経絡経穴学は、鍼灸師が治療を行う上で必要不可欠であり、国家試験においても重要視されていますが、361穴の名前、順番、場所など覚えるべきことが多く、苦手意識を持つ学生も少なくありません。学修した知識を臨床や研究につなげることもまた、教育が取り組むべき役割であることを再認識することができました。

発表内容をまとめた論文

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsam/74/4/74_256/_pdf/-char/ja

臨床工学科

川村 勇樹先生

人工透析治療における血液回路チューブ変形と静脈圧の関係

発表者:川村勇樹, 池田拓洋, 桑原健太, 西手芳明, 徳嶺朝子, 山本衛

学会名:第63回日本生体医工学会大会

開催日:2024年5月25日

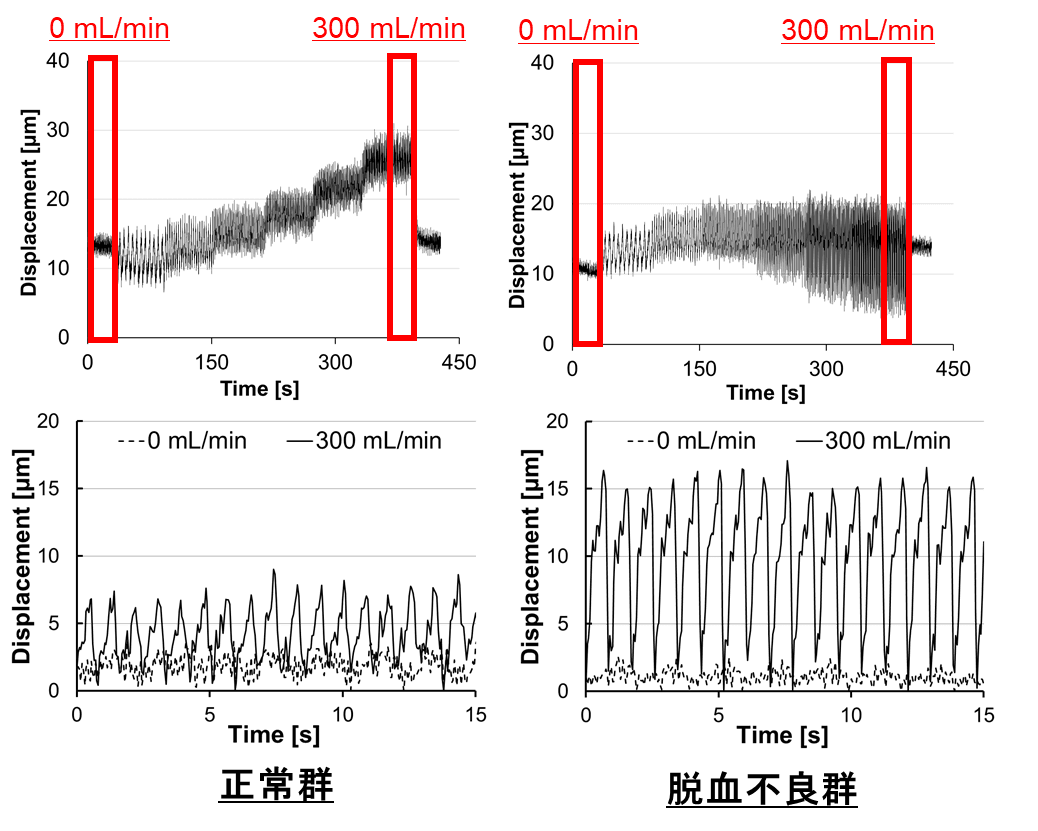

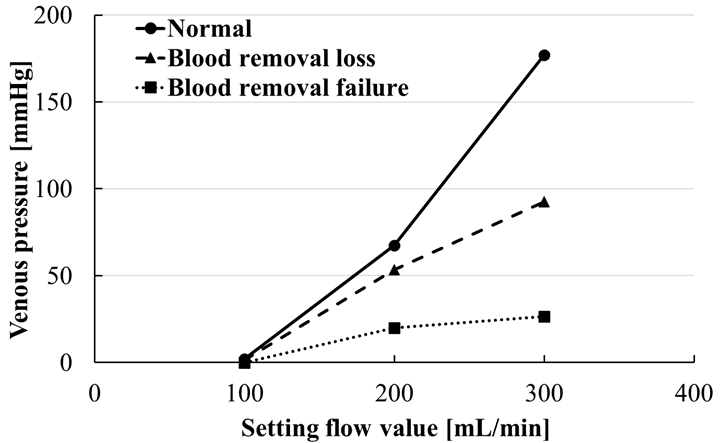

人工透析は患者から血液を取り出し、老廃物等の除去を行い再び体内へ返す治療法です。しかし、十分な血液を取り出せない脱血不良が生じる場合があり、早期対処が必要となります。本研究では、脱血不良状態がチューブ変形挙動と静脈圧に及ぼす影響を明らかにすることを目的としています。

血液回路に水道水を循環させ、チューブ変形を測定しました。その結果、設定流量が300 mL/minの場合、最大変形量は正常および脱血不良状態で、それぞれ約8.0および16.0

μmとなり増加しました(Fig. 1)。一方、静脈圧は設定流量が200 mL/min以上で顕著に低下しました(Fig.

2)。以上の結果より、チューブ変形は静脈圧と比較して低流量でも脱血不良を検出可能であることが示されました。

Fig. 1各脱血状態における血液回路チューブの変形量

Fig. 2 脱血状態による静脈圧の変化

受賞

言語聴覚学科

鮎澤 俊平先生

森ノ宮医療大学 ベストティーチャー賞

学会名:2024年度 ベストティーチャー賞授賞式

発表者:鮎澤 俊平

受賞日:2025年3月19日

この度は、「2024年度ベストティーチャー賞」という栄誉ある賞をいただき、大変光栄に思っております。授業を共にしてきた学生の皆さんの姿勢や努力が、私自身にとって大きな刺激となりました。

小児分野を担当する者として、現在取り組んでいる障害児通所支援に関する研究の成果を、学生の学びや臨床での実践に生かせるよう努めてまいります。将来、専門職を目指す学生の皆さんが、子どもとご家族に寄り添える医療人に成長できるよう、教育と研究の両面から支援していきたいと思います。

臨床検査学科

竹下 ひかり先生

Splendid basic Hypertension Research(SHR)賞

学会名:第46回日本高血圧学会総会

テーマ:アンジオテンシン変換酵素2の抗老化作用の機序解明に向けた基礎的検討

発表者:竹下 ひかり

受賞日:2024年10月14日

このたび、アンジオテンシン変換酵素2(ACE2)の腸管における役割に関する研究で受賞の栄誉をいただき、大変光栄に思います。ACE2は新型コロナウイルスの感染受容体として知られていますが、実は血圧調整や腸での栄養吸収など、重要な生理機能を担っています。今回の研究では、腸管でACE2が欠損すると筋力低下などの老化現象が早期に現れることを明らかにし、ACE2が腸を介して抗老化に関与する可能性を示しました。今後はこの成果をもとに、老化の仕組みの解明や新たな抗老化戦略の開発に取り組んでいきたいと考えています。

理学療法学科

河西 謙吾先生

The Best Presenter of Printed Poster Presentation Award

学会名:World Physiotherapy Asia Western Pacific Region Congress 2024 in Bali

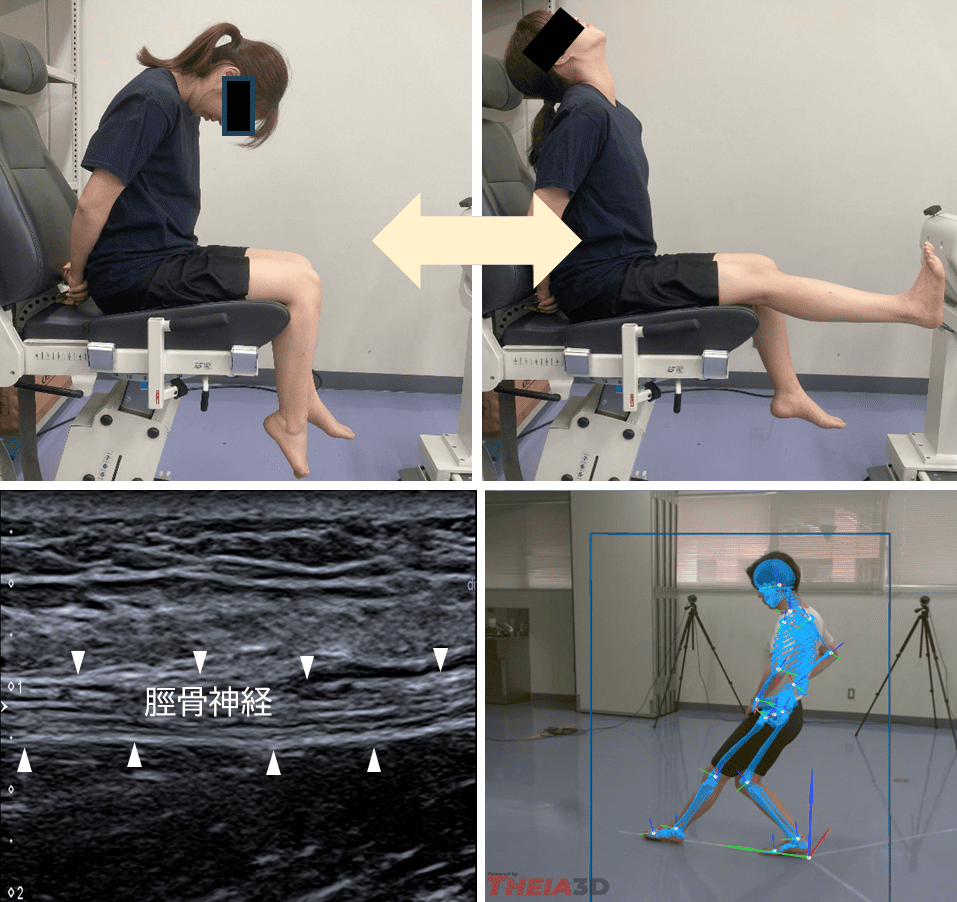

テーマ:RELATIONSHIP BETWEEN TIBIAL NERVE STIFFNESS AND PERFORMANCE USING NEURODYNAMICS

発表者:Kengo Kawanishi, Megumi Sakane, Masahiro Tsutsumi, Shinatorou Kudo

受賞日:2024年9月28日

神経モビライゼーションと呼ばれる治療法は、古くから末梢神経の滑走性等を改善させる手技として用いられています。本研究は超音波エコーによる脛骨神経という足首の末梢神経の緊張や滑走性とマーカーレス三次元動作解析装置を用いたバランスパフォーマンスの評価から神経モビライゼーションの効果を検証しました。その結果、脛骨神経の緊張の軽減だけでなくバランスパフォーマンスも改善する治療法であることを明らかにしました。本研究は学部生との卒業研究の一部であり、ラボ全体の成果を示すことができ嬉しく思っております。今後も臨床の現場に届く研究を続けていきます。

神経モビライゼーションの実施で脛骨神経の硬度やバランスパフォーマンスが改善する

診療放射線学科

西浦 素子先生

ピンクリボンアドバイザーアニュアルミーティング2024 奨励賞

学会名:ピンクリボンアドバイザーアニュアルミーティング2024

テーマ:オンラインレッスンを利用したブレスト・アウェアネス活動報告

発表者:西浦 素子

受賞日:2024年6月23日

乳がんは女性がかかるがんの第1位ですが、早期発見・早期治療が叶うと生存率は90%以上といわれています。そのため普段から自身の乳房を意識する「ブレスト・アウェアネス(BA)」が提唱されています。マンモグラフィ撮影認定診療放射線技師、また健康運動実践指導者として運動指導に携わっていることから日常的に乳房を意識するストレッチを広めるため、毎月1回、BAに関するオンラインレッスンを開催しています。その際のアンケートでは毎回高い満足度を頂き励みになっています。参加者はリピーターの方が多く、乳腺疾患に関連する情報を求める意識が高いというのが大きな特徴です。その活動の意義について評価され奨励賞を受賞しました。

臨床工学科

藤江 建朗先生

功労賞

学会名:一般社団法人 大阪府臨床工学技士会

発表者:藤江 建朗

受賞日:2024年6月23日

この度は一般社団法人大阪府臨床工学技士会より功労賞をいただき、身に余る光栄に感謝申し上げます。これまで臨床工学技士として臨床に携わり、2018年より教育に携わってまいりました。この受賞は、日々真摯に学びに取り組む学生たちとの出会い、教育現場でともに歩んでくださった同僚の皆様のお力添え、そして医療現場で患者様のために尽力されている卒業生たちの活躍に支えられた結果であり、深く感謝しております。医療技術の進歩とともに、臨床工学技士の役割はますます重要になっています。今回の受賞を励みに、質の高い人材育成を通じて医療の発展に貢献し続けたいと思います。今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。